食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

児林 聡美エネルギーと栄養素の摂り方を示した国のガイドラインであり、食情報のエビデンスとして活用できるのが「日本人の食事摂取基準(以下、食事摂取基準)」です。

食事摂取基準そのものに関しては、「食事摂取基準2020年版」を題材にした34回の連載「これでわかった!食事摂取基準」シリーズで解説してきました。

(初回は「基準値なのに大切なのはそれ以外?:これでわかった!食事摂取基準1」)

そして2025年4月から活用が始まる最新版の「食事摂取基準2025年版」(文献1)のポイントを「食事摂取基準2025のポイント」シリーズでお伝えしているところです。

引き続き、食事摂取基準2025年版のポイントを確認していきます。

今回のテーマはビタミンです。

4種類の脂溶性ビタミンと9種類の水溶性ビタミンの指標の値が策定されていますが、そのうち2025年版の改定で変更された点がある、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB12、葉酸、ビタミンCを確認していきます。

ビタミンDは骨の健康に重要な働きをする栄養素です(目に関わるビタミンA、骨に関わるビタミンD:これでわかった!食事摂取基準16)。

不足の状態を避けたい栄養素ですが、ビタミンDを含んでいる食品がきのこや魚など一部に限られており、摂取しにくい栄養素でもあります。

推定平均必要量や推奨量を定めるほど十分な研究結果がなく、目安量を定めることにしたのは2020年版と同じです。

ビタミンDは紫外線を浴びる(紫外線曝露)と体内で合成されます。

この、紫外線曝露で合成される分に個人差があるため、食事としてどのくらい摂取すればよいかの基準値を作るのがとても難しい栄養素なんですよね。

国際的にも、紫外線曝露を考慮したビタミンDの摂取量の基準値はなかなか定められてこなかったのですが、最近になって北欧諸国の食事摂取基準で、紫外線曝露が考慮されました。

そこで、新しく、この北欧諸国の食事摂取基準を参考にすることにしたのです。

ただし、北欧諸国の食事摂取基準が参照している研究の実施国に比べると、日本の紫外線曝露は比較的高く、北欧諸国の基準値で示された摂取量では多い可能性があります。

とはいえ、他の栄養素の目安量と同じように、現在の摂取量の中央値だと少ない可能性もあります。

そのために、北欧諸国の基準値と現在の摂取量の中間の値とすることになりました。

このように、基準値策定の方法が変わったため、目安量の値は若干大きくなりました。

ビタミンEの基準値の定め方は、これまでと変わりません(細胞膜に関わるビタミンE、血液に関わるビタミンK:これでわかった!食事摂取基準17)。

けれども、細胞膜で機能するのに必要なビタミンE量が、多価不飽和脂肪酸の摂取量に密接に関連することや、その量に関する知見が蓄積してきました。

そこで、これまでと同じように現在の日本人の摂取量を目安量と定めましたが、その量が多価不飽和脂肪酸の摂取量からみても十分か、ということを確認したうえで、目安量を定めることになりました。

ビタミンB1は、不足すると脚気が生じる栄養素です。

そこで、このような欠乏症を防ぐ摂取量を推定平均必要量や推奨量として定めたいところでしたが、そのような研究結果が十分にありません。

そのため、これまでは「体内飽和量」という、これ以上摂取しても尿からすぐに排出されてしまう量を使い、それより少ないときに「不足している」となるように基準値を定めていました(指標を下回っても慌てないで、ビタミンB1とB2:これでわかった!食事摂取基準18)。

その量だと、欠乏症を防ぐための値よりは明らかに多いので、定め方の変更が求められていました。

最近になって、体内のビタミンB1の状態を示す血液中の物資(生体指標)が測定されるようになってきました。

そこで、そのような生体指標の研究結果を使う新たな方法で、ビタミンB1の推定平均必要量、推奨量が定められるようになりました。

これまでに比べて、基準値は少し低くなりましたが、これまでの基準値が高すぎたともいえるため、「不足のリスクを避けるための指標」としては妥当な値に近づいたとも言えます。

ビタミンB12が不足すると、貧血などが生じる可能性があります。

これまでは、貧血予防のための推定平均必要量と推奨量が定められていました。

けれども、食事からの摂取量の研究ではなく、貧血治療に効果があるビタミンB12の筋肉注射の量を調べた研究結果から、基準値を定める方法をとっていました(特殊な吸収機構を持つビタミンB12、妊娠前から十分摂取したい葉酸:これでわかった!食事摂取基準20)。

この値を食事摂取基準として扱ってよいのかは、議論のあるところでした。

そして、最近になって、ビタミンB12の不足状態を示す生体指標の研究結果が少しずつ増えてきました。

そこで、そのような研究結果を活用して基準値を定める方法に変更されました。

とはいえ、まだ研究結果が乏しいため、推定平均必要量や推奨量ではなく、目安量として定められました。

その結果、これまでの推定平均必要量よりも、今回の目安量は2倍程度高くなりましたが、目安量は「ほとんど不足とならない十分な摂取量」ですから、目安量を多少下回ったとしても大きな問題にはならないと考えられます。

葉酸は、化学名はプテロイルモノグルタミン酸ですが、この状態で自然界に存在することはまれで、食品中では誘導体の形で、他の化合物と結合するなどして存在しています。

これまでの食事摂取基準では、プテロイルモノグルタミン酸を「狭義の葉酸」、食品中に存在する葉酸を「食事性葉酸」と呼んでいました。

2025年版では、本文中でその呼び方が代わり、これまでの「食事性葉酸」のことを「葉酸(folate)」、「狭義の葉酸」のことを「葉酸(folic acid)」と記載しています。

指標の値の定め方やその考え方は、これまでの方法(特殊な吸収機構を持つビタミンB12、妊娠前から十分摂取したい葉酸:これでわかった!食事摂取基準20)と変わっていません。

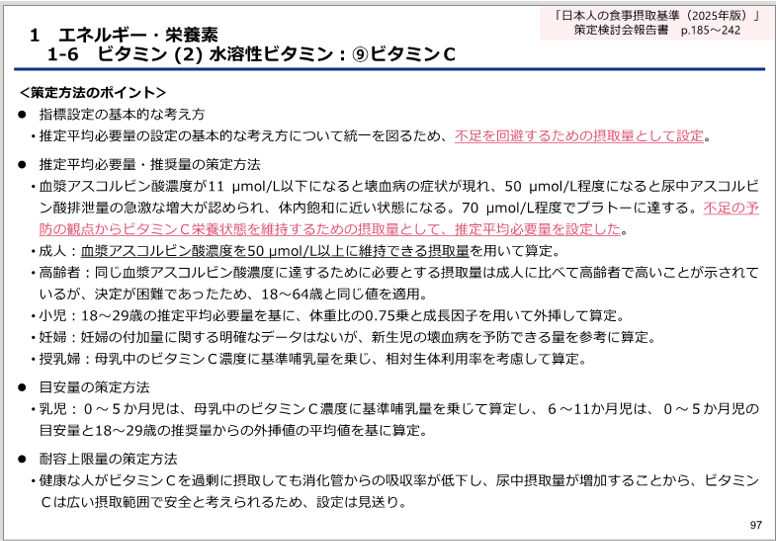

ビタミンCは、不足すると壊血病などを生じますが、それを予防するための値を定められるほど研究結果が十分にありません。

そのためこれまでは、「心臓血管系の疾病予防効果と抗酸化作用が期待できる量」という研究結果の値を基準値作成に活用していました(研究不足の中での指標づくり、パントテン酸、ビオチン、ビタミンC:これでわかった!食事摂取基準21)。

これは、真に不足の可能性がある量に比べて多い可能性がありました。

また、この基準値の定め方が、まるで目標量のような定め方であったために、方法の変更が検討されてきました。

そして今回、ビタミンCの生体指標の研究結果が蓄積してきたため、それらの研究結果を使う方法に変更されることになりました。

ただ、策定の方法は変更されたものの、不足が起こらない十分な摂取量を目指した値となっていて、基準値自体はこれまでとあまり変わっていません。

このようにビタミンは、新しく生体指標を用いた研究が増えてきており、それらの新たな研究結果を採用して、より妥当な基準値を作成した栄養素がいくつもありました。

次回以降も各論の変更点を確認していきたいと思います。

FOOCOMコラムでの食事摂取基準2025年版のポイント解説は「最新版の食事の摂り方ガイドラインが公開!:食事摂取基準2025のポイント」より順にご確認ください。

参考文献:

1. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2025年版. 2024.

2. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準(2025年版)スライド集について. 2025.

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。また、食事摂取基準の本文全文を読んで詳しく学びたい方向けに、オンライン講座も開講しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

フレイル予防・糖や食物繊維の測定値、最新の知見をどう盛り込んだ?:食事摂取基準2025のポイント4

フレイル予防・糖や食物繊維の測定値、最新の知見をどう盛り込んだ?:食事摂取基準2025のポイント4  より日本人のための基準値へ:食事摂取基準2025のポイント6

より日本人のための基準値へ:食事摂取基準2025のポイント6 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします