食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

児林 聡美機能性表示食品を摂取して健康被害が生じたという報道がなされたことを受けて、前回は、そもそも機能性表示食品とはどのような食品なのかを解説しました。

「国が責任を負ってくれない?機能性表示食品とは」

機能性表示食品と聞くと、サプリメントや健康食品と呼ばれるような形状の、いわゆる「通常の食品以外の食品」を思い浮かべる人が多いように思います。

けれども、現在の機能性表示食品の制度では、生鮮食品でも、定められた通りの書類が提出されれば、機能性表示ができるんです。

たとえば、みかんには「β-クリプトキサンチンが含まれていて、β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役立つことが報告されています」のような表示が可能です(文献1)。

いわゆる健康食品に比べると、生鮮食品の場合、安全性の問題は小さいように感じられるかもしれません。

とはいえ、私としては、こういった日常的に食べられている生鮮食品などの通常の食品に、機能性を期待して食べることには違和感があるのです。

それはどういう意味か、解説します。

みかんにはいくつかのビタミンが豊富に含まれています。

その中でも、ビタミンAの仲間であるβ-クリプトキサンチンは、いくつかの研究で骨を丈夫にする働きを持つ可能性が示されています。

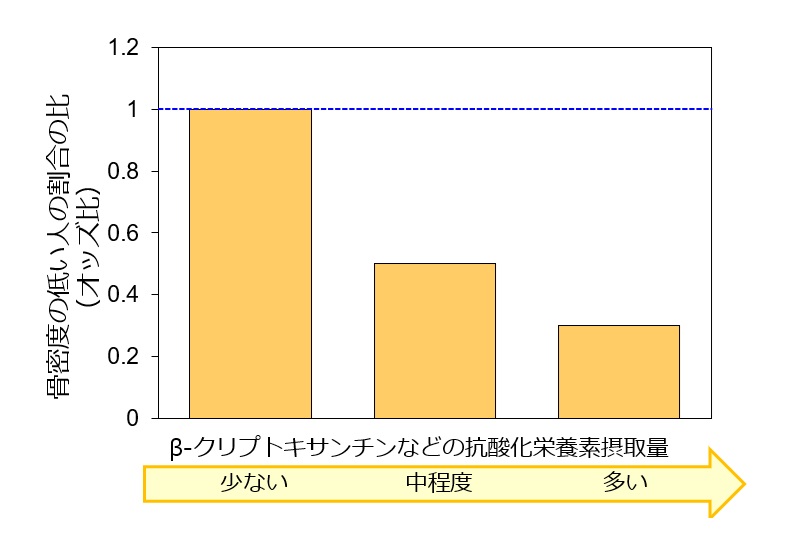

たとえば、日本人の閉経女性293人を対象にした研究によると、β-クリプトキサンチンを中心とした抗酸化栄養素を比較的多く摂取している人たちは、少ない人たちに比べて骨密度が低い人の割合が少ない傾向があることが示されています(図1;文献2)。

このような観察研究を受けて、いくつかの介入研究も実施されています。

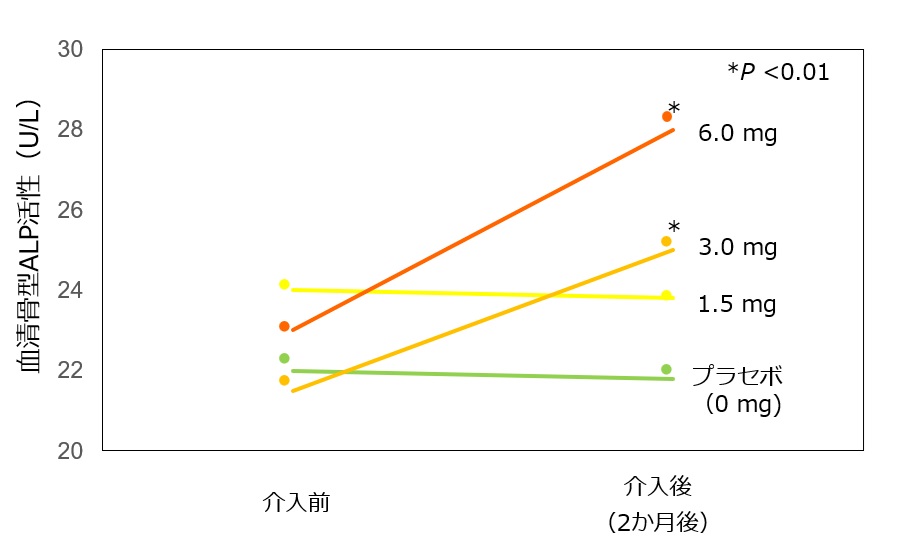

その中のひとつ(文献3)は、日本人の成人男女90人に濃度の異なるβ-クリプトキサンチンを含んだ飲料を2か月間飲んでもらって、骨の形成に関わる血中の酵素の活性を測定する、という研究でした。

その結果、1日あたり3.0 mg以上を2か月間飲んだ群で、骨の形成に関わる酵素の働きが強くなっていました(図2)。

これはみかんを1日に3個程度、毎日食べる量にあたります。

食べ続けるには少し多めのようです。

この研究を含むいくつかの研究論文を根拠に、各地のみかん生産団体では、みかんを「骨の健康に役立つことが報告されているβ-クリプトキサンチンが含まれている食品」として、消費者庁へ「機能性表示食品」の届出をする動きが広がりました。

当時、生鮮食品に機能性表示が可能になったということで、画期的な取組みと受け取られることもあったように感じます。

とはいえ、このみかんの機能性表示は、たった3つの介入研究の結果だけを根拠に表示されています(文献1)。

ひとつよりは多いですが、それもまだ専門家の感覚では「十分な科学的根拠がある」とは言いにくい感じがあります。

骨の健康を保つためには、カルシウムなどの他の栄養素も欠かせません。

栄養素の摂り方を定めた国のガイドライン「日本人の食事摂取基準」でも、来年度から使用が始まる2025年版では骨粗鬆症予防の記述がされることになり、カルシウム、ビタミンD、たんぱく質などの不足に気を付けるようにと書かれています(文献4)。

一方で、β-クリプトキサンチンの記述はありません。

これは、カルシウムやビタミンDなどに比べて、β-クリプトキサンチンは、骨への影響を説明できるほどの研究数が十分にないことを意味しています。

このような状況を考えてみても、みかんだけを食べて骨の健康を維持するのは難しいでしょう。

けれども、機能性表示食品の表示は一般消費者に「この食品だけを食べれば安心」とか「その成分が特別豊富に含まれていて健康的」といった印象を与えてしまっているような気がします。

実際には、みかんを含む「通常の食品」には、単独の機能性成分だけではなく、様々な栄養素が含まれています。

そして、それぞれが、健康の維持・増進に一役買っています。

一方で、みかんには含まれていないけれども、健康維持に必要な栄養素はあるわけですから、それはみかん以外の食品から摂取しなければなりません。

骨の健康を気にして大量のみかんを一生懸命食べるよりも、みかんはおいしいから日々の食事に適度に取り入れる、そして他の食品も食べる、という習慣のほうが、全体的な健康維持に必要な栄養素を自然に摂取でき、バランスのとれた食生活につながるはずです。

みかんというと、こたつに入って家族で食べる、という風景も思い起こされます。

旬の時期の1日1個のみかんが家族のだんらんを生み出すのであれば、心の健康にもつながりそうだなと感じます。

誰かと一緒に食べることがうつの予防などにつながる可能性が示されている(文献5)ことも考えると、「おいしく食べる楽しさ」も大事にしたいな、と思うところです。

「個々の食品」の「機能性」に過度に期待せず、「様々な」栄養素の効能、そして栄養素以外の効能にも目を向けて、食事というものを考えてはどうかなと感じます。

参考文献:

1. 消費者庁. 届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)A79. 2015.

https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSeq=42310250211401(2024年4月11日アクセス)

2. Sugiura M, et al. Osteoporos Int 2011; 22: 143-52.

3. Yamaguchi M, et al. J Health Sci 2006; 52: 758-68.

4. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2025年版(案). 2024.

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001219684.pdf(2024年4月16日アクセス)

5. Tani Y, et al. Age Ageing 2015; 44: 1019-26.

—–

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

国が責任を負ってくれない?機能性表示食品とは

国が責任を負ってくれない?機能性表示食品とは  たんぱく質以上に効果的!なフレイル予防の食事とは?

たんぱく質以上に効果的!なフレイル予防の食事とは? 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします