食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

児林 聡美前回のコラムでは、食事と健康に関する情報のうち信頼度が高いものはどういうものか、改めて振り返りました(出典があるか?ないか?が重要だ!)。

まとめると、信頼度が高い食情報は少なくとも「栄養疫学の研究論文の結果をエビデンスにしている」という条件が必要です。

そしてエビデンスとして使った研究論文がどの論文か分かるように、その食情報には参照した論文が「出典」として示されているべきです。

逆に、信頼度が低く課題のある情報というのは、出典が示されていないもの、論文以外の情報を根拠として参照しているもの、示されている出典から根拠論文が特定できないもの、などになります。

さて、2023年秋に「食事と健康に関する日本語で書かれた一般書籍やオンライン情報には課題が多い」ことを示した論文が続けて発表されました(文献1, 2)。

前回のコラムの内容を踏まえたうえで、これらの論文にはどんなことが書かれているのか、見ていきましょう。

ひとつめの研究は、食事と健康に関する書籍に関して、日本と米国で比較した研究です。

オンラインブックストアの売上ランキングを参考に日米の食事と栄養のカテゴリから一般書を100冊ずつ購入し、その書籍を書くのに根拠として使われた出典の有無、個数、種類、書き方などを調べています(文献1)。

書籍200冊を購入して、中身を確認したようです。

大変な作業ですね!

この100冊は、たとえば料理のレシピ集、特定の病気の予防法として食事をターゲットにしたもの、ダイエット法などが含まれていました。

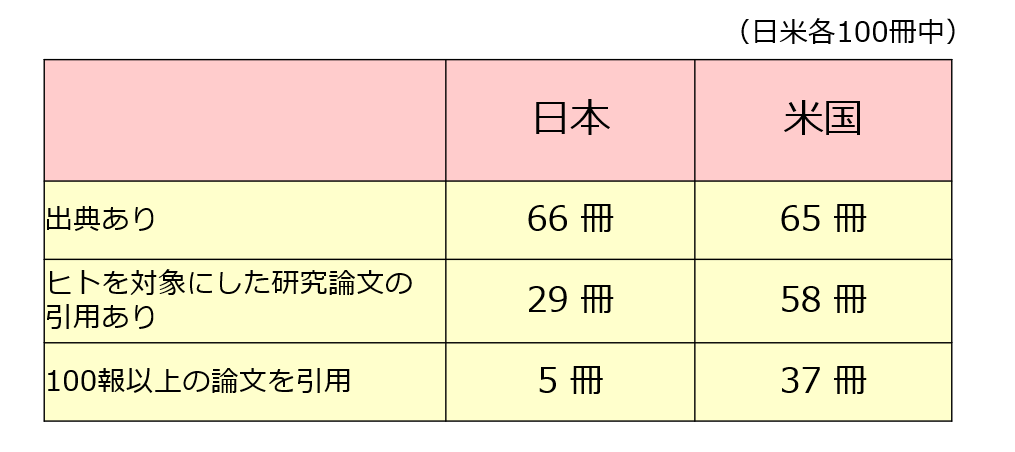

出典が記載されていた一般書は日本66冊、米国65冊で大差はありませんでしたが、その出典の特徴や引用の仕方は大きく異なっていました(表1)。

米国では58冊が学術論文を引用しており、その全てが人を対象とした研究でしたが、日本で学術論文を引用していたものは31冊で、そのうち人を対象とした研究は29冊でした。

人を対象にした研究を引用していなかったものでは、細胞やマウスを対象にした実験研究や、専門家の意見をまとめただけの論文を引用していたそうです。

前回のコラムで、日常生活に活用できる情報とは、エビデンスに人を対象にした論文を使っているものだとお伝えしました(出典があるか?ないか?が重要だ!)。

日本の一般書は、人を対象とした研究結果に基づいていないものが米国のものに比べて多いことが伺えます。

そして、100報以上の論文を引用して書かれていた書籍は、日本は5冊、米国は37冊でした。

日本の書籍は十分な学術論文の根拠なく、書かれている可能性もあります。

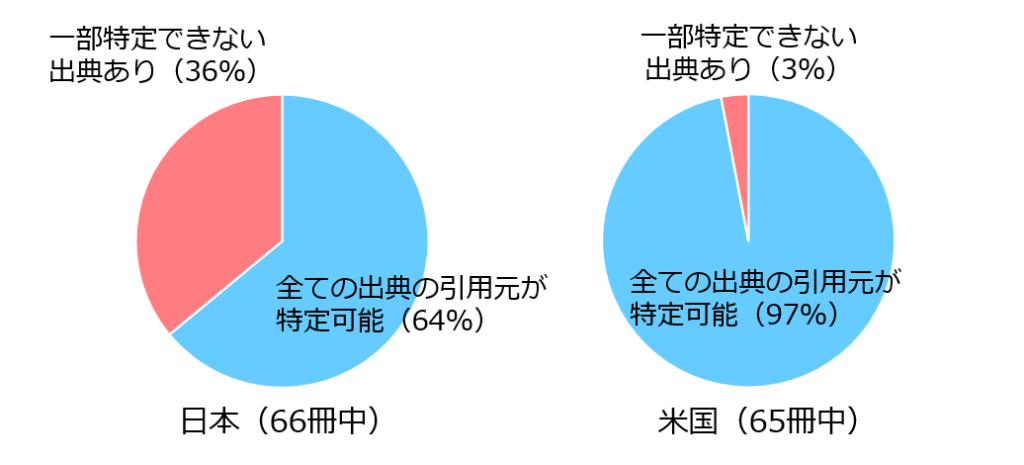

さらに、引用している論文の「書き方」にも注目をしています。

この書き方は、どの雑誌の何巻の何ページに書いてあるかというふうに、論文をひとつに特定できるように書かれていなければ意味がありません。

たとえば “Kobayashi S, et al. Public Health Nutr 2011; 14: 1200-11.”などと書いておけば、「どの雑誌の何巻の何ページに書いてあるか」がわかる丁寧な書き方です。

一方で “Kobayashi S, et al. 2011” だけではどの論文かわからないですよね。

でも、こういう書き方、けっこうあるものなんです。

この書き方の丁寧さに関しては、出典の書いてあった書籍(日本66冊、米国65冊)中、米国では 97%の書籍ですべての出典が特定可能な書き方をしていたのに対し、日本では 64%でした。(図1)

日本の書籍は、出典は書かれていても、その内容では引用元にたどれないものが半数近くあるということになります。

日本の食事と健康に関する書籍は、米国と比較して、エビデンスに基づいていないものや、エビデンスを示していてもその示し方に問題があるものが多いようです。

もうひとつの研究は、オンライン上の食事や栄養に関する情報の状況を調べた研究です(文献2)。

日本語の食事や栄養に関するオンライン情報がどのような検索語を用いて検索されているのかを調べ、その検索語を使って実際にどのような情報ページ(コンテンツ)が検索結果として表示されるのかを調べています。

その結果、コンテンツのなかで扱われていたテーマは「食べ物・飲み物」(23%)、「体重管理」(22%)、「健康効果」(15.3%)、「食」(14%)などでした。

食事や栄養情報は健康と絡めた情報となっている場合が多い様子がわかります。

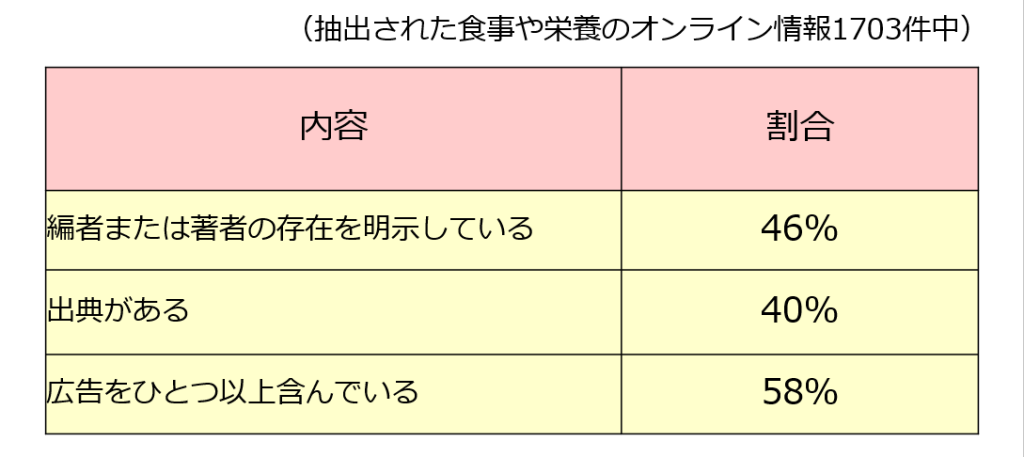

そして、示されたコンテンツに関して、著者や編者の情報があるか、出典の記載があるか、広告があるか、などを確認しています。

その結果、編者または著者の存在を明示しているコテンツは46%と半数以下でした。

出典があるものは40%にとどまっていました。

さらに、広告をひとつ以上含んでいるものが58%でした(表2)。

半分以上のコンテンツで誰が書いたかわからず、その根拠が不明という状況になります。

なお、出典とみなした資料は、論文、ノンフィクション書籍、食事摂取基準、公的機関が発行したその他の資料などとしています。

食情報が信頼できるかは、まず出典があること、そしてこの出典が人を対象にした疫学研究の論文のときに信頼度が高まることなどを、前回のコラムで説明しました。

こういった理由から、紹介した2つの研究はいずれも「出典が書いてあるか」ということを情報の信頼度や質の高さをはかる指標としていました。

けれども、日本語で書かれた書籍もオンライン情報も、出典が書かれていないものや、書かれていても引用元が特定できないものが多く含まれることが示されました。

研究内容はおろか、「出典の記載」という必要条件も満たしていない食情報がかなりあることがわかります。

出典が書いてあればよいわけではありませんが、書かれていないのは大問題です。

論文の著者たちも、この状況を問題視しています。

一般の人が食事と健康の情報を得たいと思ったら、オンライン検索や書籍から情報収集するのではないでしょうか。

けれども得られた情報のうちの半数以上は、専門家の認識だと「問題のある情報」になるわけです。

その事実を受け入れ、まずみなさんには「その情報の出典を確認する」ということはしていただきたいなと思います。

そして、人を対象にした論文を根拠にしていないものは、根拠不十分として、あまり気にしないようにしましょう。

氾濫している食情報の多くを、この条件で取捨選択することで、不必要に翻弄されることは減るのではないかなと思います。

また、食情報を発信する側の人たちには、今一度この状況を知っていただき、どう食情報を発信するのか、考えていただきたいなと思います。

参考文献:

1. Oono F, et al. Public Health Nutr. 2023; 26: 2815-25.

2. Murakami K, et al. JMIR Form Res 2023; 7: e47101.

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

出典があるか?ないか?が重要だ!

出典があるか?ないか?が重要だ!  国が責任を負ってくれない?機能性表示食品とは

国が責任を負ってくれない?機能性表示食品とは 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします