食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

児林 聡美エネルギーと栄養素の摂り方を示した国のガイドラインであり、食情報のエビデンスとして活用できるのが「日本人の食事摂取基準(以下、食事摂取基準)」です。

食事摂取基準そのものに関しては、「食事摂取基準2020年版」を題材にした34回の連載「これでわかった!食事摂取基準」シリーズで解説してきました。

(初回は「基準値なのに大切なのはそれ以外?:これでわかった!食事摂取基準1」)

食事摂取基準は5年ごとに改定されており、今月からは、最新版の「食事摂取基準2025年版」(文献1)の活用が始まっています。

この最新版の食事摂取基準の重要ポイントを「食事摂取基準2025のポイント」シリーズでお伝えしているところです。

今回はミネラルの改定ポイントを紹介します。

食事摂取基準では、5種類の多量ミネラルと8種類の微量ミネラルの指標の値が策定されています。

このうち多量ミネラルは、その基準値の決め方に大きな変更はありませんでした。

一方で、微量ミネラルでは、鉄、亜鉛、マンガン、ヨウ素に、策定方法などを変更した箇所があります。

こういった状況を確認していきましょう。

多量ミネラルのうち、ナトリウムは過剰な摂取が問題である栄養素、カリウムは不足が問題である栄養素で、どちらも日本人の食事の課題として大きな栄養素です。

そのため、目標量が定められています。

ナトリウムとカリウムはいずれも、本来なら目指したい「真の目標値」があるのですが、その量を目標量にしてしまうと現在の日本人の食事からは達成が難しいんですよね。

そこで以前より、真の目標値と、現在の日本人の摂取量の中央値の中間の値を目標値として設定されています(高血圧予防にナトリウムは控えめに、カリウムは積極的に:これでわかった!食事摂取基準22)。

この方針は2025年版でも変更されておらず、目標量の値も、2020年版から変わりません。

この目標量はあくまでも暫定値であり、今後、実際の摂取量が今回の目標量に近づいてくれば、目標量は見直され、真の目標値により近い値に変更される予定です。

それぞれ、今の目標量を達成できただけで安心せずに、ナトリウムはもっと控え、カリウムはもっと積極的に摂取するとよいものだ、という意識を持って活用していきたいですね。

そして、今の目標量が今後変化する可能性があると思って、改定のたびに気にしていきたいところです。

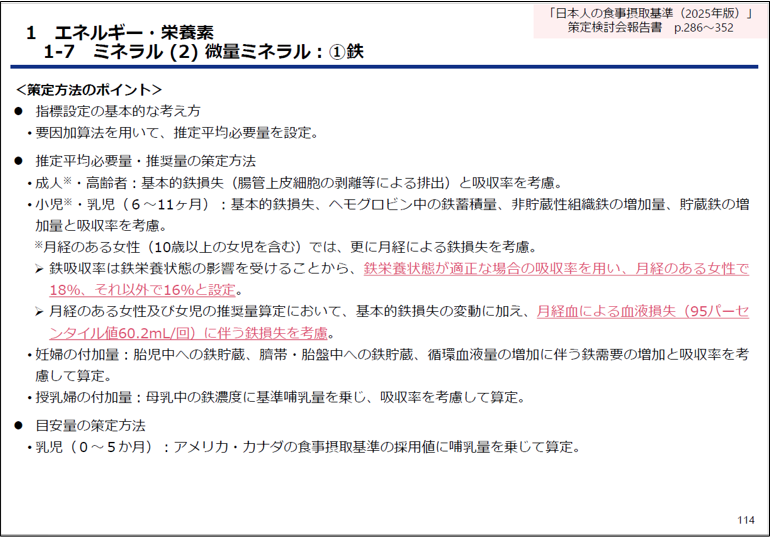

鉄の推定平均必要量と推奨量の策定の考え方は、これまでと変わらず、体の各所で必要な鉄の量を足し合わせる「要因加算法」を用いています(個別の要因を足し合わせて決定した鉄、亜鉛:これでわかった!食事摂取基準24)。

この計算には、鉄の吸収率や、月経に伴う鉄損失量の値が必要となり、今回の改定でこれらの値が変更されることになりました。

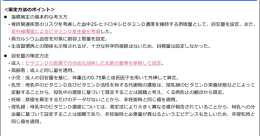

吸収率は海外の食事摂取基準の策定に使用されている値を新たに参照することになりました。

また、月経に伴う鉄損失量も、日本人を対象とした研究結果が示されたため、その値を参照することになりました。(図1)

一方で、耐容上限量ですが、これまで鉄の過剰摂取で生じると考えられていた鉄沈着症は遺伝子の異常が関与していて、単純な鉄の過剰摂取だけでは生じない可能性が高いと考えられるようになってきました。

その他、過剰摂取で胃腸症状が生じることもありますが、これを過剰障害の症状として扱うべきなのか、海外の食事摂取基準でも意見が分かれているところです。

そこで、今回の改定で、これまで設定されていた鉄の耐容上限量はひとまず見合わせとなりました。

とはいえ、これは鉄の過剰摂取がないと言っているわけではありません。

過剰な鉄摂取は健康障害を引き起こす可能性があり、控えるべきという説明がされています。

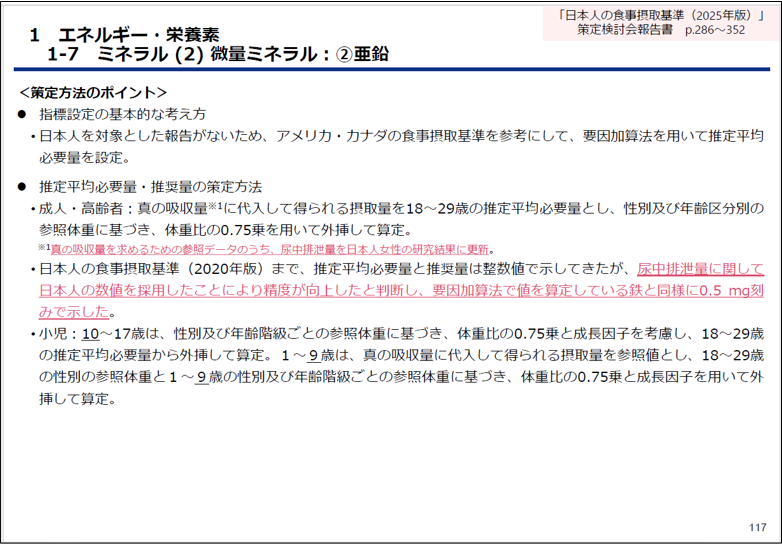

亜鉛の推定平均必要量と推奨量の策定でも「要因加算法」を用いています(個別の要因を足し合わせて決定した鉄、亜鉛:これでわかった!食事摂取基準24)。

かなり複雑な計算となり、この考え方は2020年版から変わっていません。

けれども、計算の過程で使われていた「尿中排泄量」で、これまで使っていたアメリカ・カナダの食事摂取基準で使われている値ではなく、日本人女性で得られた研究結果を新たに使うことになりました。

より、日本人の基準値としてふさわしく、信頼度も増したと考えられます。

そのため、基準値として示される値も、これまでの整数値ではなく、0.5 mg/日刻みで示されることになりました。(図2)

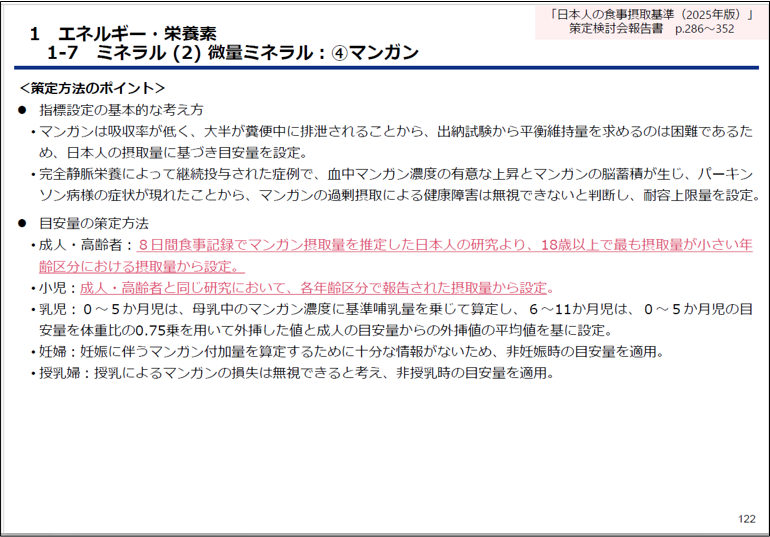

マンガンは、吸収率が非常に低く、出納実験などから必要量を検討することができません。

これまで推定平均必要量と推奨量は設定されておらず、目安量のみが示されていました(酵素の一部として健康を支える銅、マンガン:これでわかった!食事摂取基準25)。

2025年版も、これまでと同じ考え方で基準値を設定することになりました。

そのときに使っていた日本人のマンガン摂取量の結果ですが、新しい研究結果が示されたため、その最新の結果を使うこととなりました。

そのため、基準値はこれまでより少し小さくなっています。(図3)

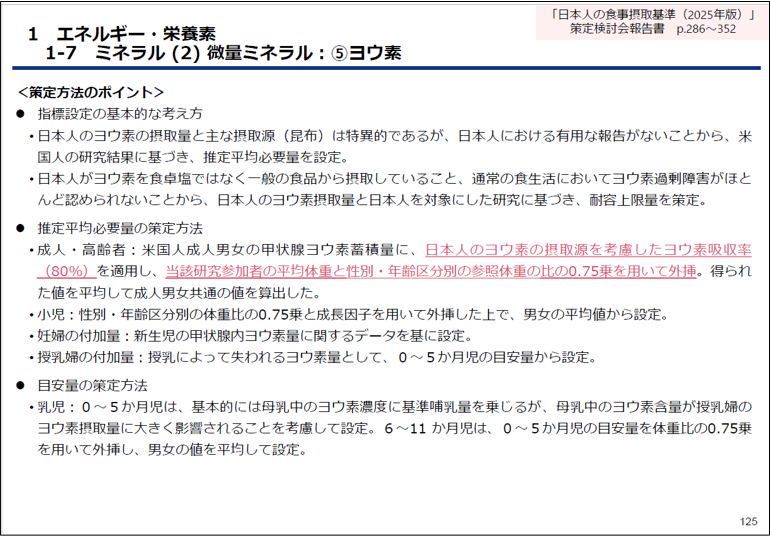

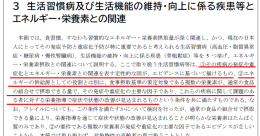

日本人は昆布を食べるために、他国に比べてヨウ素の摂取量が極端に多いという特徴があります(日本人だからこそ摂りすぎに注意したいヨウ素、セレン:これでわかった!食事摂取基準26)。

新しい研究結果も示されるようになってきて、日本人のヨウ素供給源はやはり昆布であること、そして昆布からのヨウ素吸収率は、他の食品からのヨウ素吸収率よりも低いようだということも分かってきました。

そこで、昆布からのヨウ素の吸収率を新たに考慮し、推定平均必要量を定める方法に変更しました。(図4)

また、小児の耐容上限量を定めるためにこれまで根拠として使っていた研究結果は、随時尿(通常の健康診断などでよく用いられる、ある一時点の尿を摂取して分析する方法)を用いてヨウ素の摂取量を推定する方法でした。

この方法では1日のヨウ素摂取量を正確に得られていない可能性があることが分かってきました。

そのため、これまでのように、小児の耐容上限量は成人の値とは別の研究結果を参照して設定するのではなく、成人の値を利用して、体格を考慮した外挿値とすることになりました。

このようにミネラルは、日本人を対象とした新しい研究をなるべく使い、より日本人のための基準値が設定されるように見直された栄養素がいくつもありました。

食事摂取基準を5年に一度見直すことで、このような最新の研究結果を使うことができ、より妥当な基準値を設定できるようになっているわけですね。

FOOCOMコラムでの食事摂取基準2025年版のポイント解説は「最新版の食事の摂り方ガイドラインが公開!:食事摂取基準2025のポイント」より順にご確認ください。

参考文献:

1. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2025年版. 2024.

2. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準(2025年版)スライド集について. 2025.

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。また、食事摂取基準の本文全文を読んで詳しく学びたい方向けに、オンライン講座も開講しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

最新の生体指標の研究結果を活用:食事摂取基準2025のポイント5

最新の生体指標の研究結果を活用:食事摂取基準2025のポイント5  食事摂取基準で扱うべき疾患は?:食事摂取基準2025のポイント7

食事摂取基準で扱うべき疾患は?:食事摂取基準2025のポイント7 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします