食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

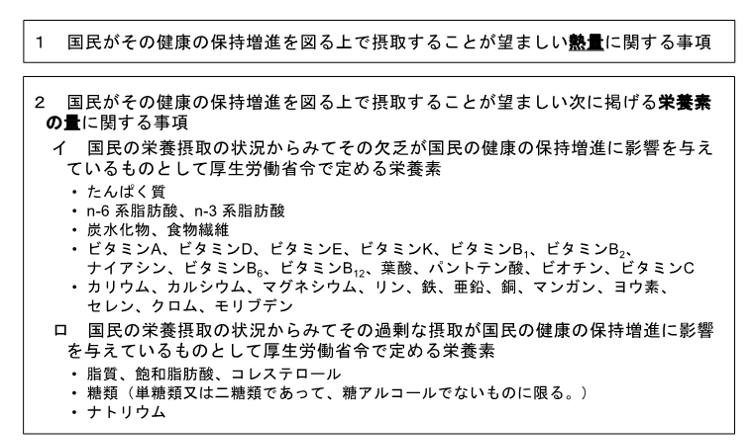

児林 聡美エネルギーと栄養素の摂り方を示した国のガイドラインであり、食情報のエビデンスとして活用できるのが「日本人の食事摂取基準(以下、食事摂取基準)」です。

食事摂取基準そのものに関しては、「食事摂取基準2020年版」を題材にした34回の連載「これでわかった!食事摂取基準」シリーズで解説してきました。

(初回は「基準値なのに大切なのはそれ以外?:これでわかった!食事摂取基準1」)

食事摂取基準は5年に1度改定されており、2025年4月から「食事摂取基準2025年版」(文献1)の活用が始まります。

厚生労働省から、2025年版のポイント資料(日本人の食事摂取基準(2025年版)スライド集)も公表され(文献2)、活用の準備が次第に整ってきました。

食事摂取基準2025年版のポイントに関しては、前回までの3回のコラム「食事摂取基準2025のポイント」シリーズで、全般的な改定の特徴をお伝えしてきたところです。

(初回は「最新版の食事の摂り方ガイドラインが公開!:食事摂取基準2025のポイント」)

引き続き、食事摂取基準2025年版のポイントを確認していきます。

今回より各論の確認に入ります。

今回のテーマは、エネルギーとエネルギー産生栄養素です。

脂質は前回からほとんど変更されていないため、エネルギー、たんぱく質、炭水化物に触れたいと思います。

エネルギーは、他の栄養素と異なって「消費される分だけ摂取する」という考え方はふさわしくないことを「エネルギーなのに体重で管理?:これでわかった!食事摂取基準11」で解説していました。

たとえば太っている人の場合、その多すぎる体重を維持するために消費される日々のエネルギー量を摂取するのは適切ではなくて、標準の体重に近づけられるようなエネルギー量を摂取することが、健康維持のうえでは大切でしたね。

そのために、エネルギーの量そのものではなく、結果として測定できる体重を管理することが、エネルギー管理に必要とされていました。

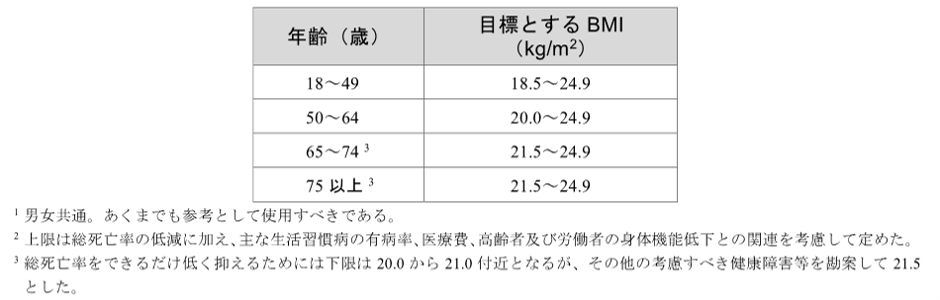

その結果、目標とすべき体格であるBMIが、エネルギーの指標として示されていました。

今回もこの考え方で設定されています。

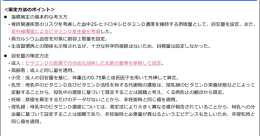

ただし、2020年版では総死亡率が最も低くなるというBMIで設定されていましたが、2025年版は総死亡率以外に、生活習慣病の有病率、医療費や、高齢者のフレイル、骨折との関連などを検討した研究結果も考慮されています。

たんぱく質は、推定平均必要量と推奨量の決め方は、2020年版のときと変わりません(今後の動きに目が離せないたんぱく質:これでわかった!食事摂取基準13)。

この方法ですが、かなり古くから使われている「窒素出納法」という方法がとられているんですよね。

一方で、最近「指標アミノ酸酸化法」という方法での研究が増えてきました。

こちら方法を用いたほうが正確かもしれない、というところで、議論がされました。

結局、まだこの新しい方法での指標策定は、研究が少なくて見送られましたが、このような方法が増えてきたことが紹介されてはいます。

また、目標量に関しては、以前から、たんぱく質が高齢者のフレイル予防に関連しているのではないか、ということで、フレイル予防も含めた目標量が定められることが期待されていました。

けれども、フレイル予防の観点で目標量を定められるほどの研究結果が十分にそろっていないということで、今回もフレイル予防を明確にうたって基準値を定められることはありませんでした。

ただし、フレイル予防を考慮した目標量にはなっています。

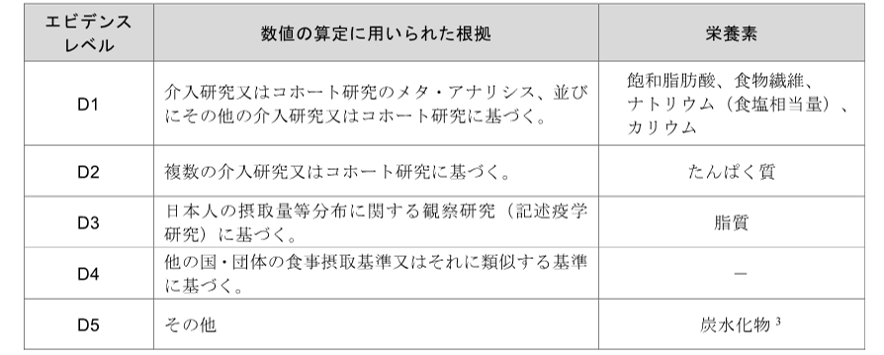

その際、少ない個々の介入研究やコホート研究を考慮しており、十分なメタ・アナリシスが考慮できていない、ということで、この目標量のエビデンスレベルは、2020年版はD1と最高レベルだったところが、2025年版ではD2とランクをひとつ落としています。

炭水化物は、食事摂取基準の指標策定では「エネルギー産生栄養素から、たんぱく質と脂質を引いたものの残り」という考え方をとっています(あれもこれも炭水化物に含まれる:これでわかった!食事摂取基準15)。

この考え方でいくと、アルコールは炭水化物の中に含めて考えることになっていたんですよね。

そして2020年版では、アルコールの健康影響やなるべく摂取を減らすべきもの、ということを炭水化物の項に示してあったんです。

けれども、アルコールは炭水化物とは別物です。

そのために、2025年版では、炭水化物の項ではその存在のみ触れ、その摂取が健康に及ぼす影響などは、エネルギー産生栄養素バランスの項で記述することになりました。

糖は、以前から基準値を定める、とされている栄養素でした。

2015年より前は、日本食品標準成分表(食品成分表)に糖の値が示されておらず、その結果、日本人が糖をどのくらい摂取しているかを計算できない状況でしたが、食品成分表も充実してきたおかげ(文献3)で、少しずつ研究結果も示されるようになりました。

とはいえ、まだ研究数は十分にありません。

そのため、結局、基準値は示されませんでした。

けれども、初めて、「糖類」という項目が本文中に立てられ、その研究の現状や課題が説明されました。

食物繊維に関しては、前回のコラム「最新の食品成分表と最新の食事摂取基準の関係:食事摂取基準2025のポイント3」で具体例として挙げました。

栄養業務の現場では、食品成分表(八訂)が活用されているのに、食事摂取基準2025年版は食品成分表(七訂)相当の値で計算された研究結果をもとに定められているんでしたね。

その八訂と七訂の成分表の収載値の差が大きい栄養素のひとつが食物繊維でした。

新しい測定法が用いられるようになって、これまで食物繊維として測定できなかったものが食物繊維として測定できるようになり、食品中の食物繊維含量は七訂より八訂でかなり高くなったものもあります。

こういった背景を本文中でも記述しています。

そして、八訂の食品成分表で計算した食物繊維量を摂取していても、生活習慣病対策には不十分な可能性があることが説明されています。

このように、最新の知見を盛り込みながら改定された部分、最新の知見は新しくて十分な量がないために改定せずに保留した部分などがありました。

次回以降も各論の変更点を確認していきたいと思います。

FOOCOMコラムでの食事摂取基準2025年版のポイント解説は「最新版の食事の摂り方ガイドラインが公開!:食事摂取基準2025のポイント」より順にご確認ください。

参考文献:

1. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2025年版. 2024.

2. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準(2025年版)スライド集について. 2025.

3. 文部科学省. 日本食品標準成分表2020年版(八訂). 2021

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。また、食事摂取基準の本文全文を読んで詳しく学びたい方向けに、オンライン講座も開講しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

最新の食品成分表と最新の食事摂取基準の関係:食事摂取基準2025のポイント3

最新の食品成分表と最新の食事摂取基準の関係:食事摂取基準2025のポイント3  最新の生体指標の研究結果を活用:食事摂取基準2025のポイント5

最新の生体指標の研究結果を活用:食事摂取基準2025のポイント5 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします