新・斎藤くんの残留農薬分析

残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。

残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。

地方衛生研究所や生協などで40年近く残留農薬等食品分析に従事。広く食品の残留物質などに関心をもって生活している。

斎藤 勲

斎藤 勲2021年11月6日に放映されたTBS報道特集「ネオニコ系農薬 人への影響は」。この中で、30年前から宍道湖でワカサギが激減している理由について、ネオニコ系農薬の影響を示唆する場面が出てくる。ここでのワカサギ漁獲量の統計データについて、補足材料として島根県のデータを紹介したい。

番組は、1993年から水田などで使われ始めたネオニコチノイドが宍道湖に流れ、動物プランクトンを激減させ、それを餌としているワカサギの激減につながったとして、東京大学の山室真澄教授が2019年にサイエンスに投稿した論文が紹介されている。

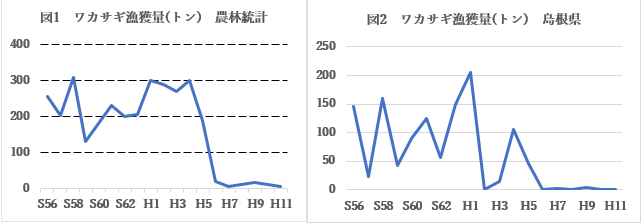

この論文で用いられたワカサギ漁獲量推移のグラフ(図1)は、国の農林統計によるものである。しかし、ここにもう一つの漁獲量推移のグラフ(図2)がある。島根県のデータである。

このグラフは2つとも宍道湖におけるワカサギ漁獲量の推移図だが、1994年(平成6年)以前が異なっている。図2は、宍道湖漁協協同組合が集計した小型定置網(マス網)漁獲量をもとに、島根県(水産技術センター)が作成したものである。

図1は農林統計からの図で、宍道湖漁業協同組合のウェブサイトにも掲載されているが、「ここに公表されている数値は、平成6年ごろまでは、統計調査員の方が集計されたのち、公表されていました。平成16年までは、統計調査の資料を基に、漁協と協議の上公表しておりました。平成17年以降は、漁協で集計し、公表しています。そのため、集計方法の違いにより数値に差異が生じています。ただし、宍道湖漁協には市場がありませんので、この数値はあくまでも推定の数量となります。」と説明がある。

ということは、1994年以前は図2が漁協のデータ、図1が調査員の集計という違いとなる。また農林統計は1月から12月までの集計のため、ワカサギの漁期10月から3月で2年に分断されるため、島根県水産技術センターは、農林統計は極端な不漁時代の有無の判断に使用している記述している報告もある。1994年以降は漁協と協議してとあるので漁協のデータが反映されているだろうが、残念ながらほとんど漁獲量がない状態である。

この2つのグラフを用いて宍道湖のワカサギ漁獲量の推移を見ていくと、かなり異なる推測が得られるだろう。

島根県のデータを用いて推移をみると、宍道湖のワカサギは1980年代(昭和56年以降)になって漁獲量は激しく変動推移している。1990年(平成2年)に獲れなくなり、やや戻ったが1994年(平成6年)以降は低水準が続いているという調査結果になっている。

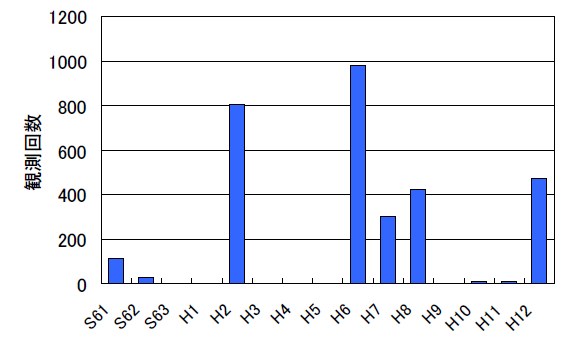

島根県水産技術センターではいろいろな原因調査を行い、夏季高水温の影響について調べている(図3)。1990年(平成2年)、1994年(平成6年)は大橋川(宍道湖から中海に抜ける川)水深1mにおける7~9月の1時間ごとの観測水温で30度を超える日が800回以上観測されており、生育環境の悪化でかなりのワカサギが斃死し(30℃で5%、31℃で10%、32℃で20%と推測)、その年の漁獲量が激減したのではないかと推察している。

また、主要な産卵場であった斐伊川の流砂流入などで産卵群の遡上がほとんど見られないなど環境悪化による原因や、資源が壊滅的な状況にもかかわらず主要産卵場である斐伊川周辺で定置網より獲れる刺網漁を行い、産卵親魚を獲り続けたことも原因であると推測している。

ワカサギの漁獲量の不安定さを解消するため、昭和61年から平成11年まで網走湖産、平成12年琵琶湖産、平成12年から14年諏訪湖産の発眼卵が導入されたが再生産に寄与せず現在に至っている。現在でもわずかではあるがワカサギは漁獲されており、近年の暑い夏を越した宍道湖の南限個体群から優れた高水温耐性種の育種増産を期待する人もいる。

宍道湖のワカサギがいなくなった傍証として、宍道湖につながる中海における小型定置網と刺網による漁獲量指数調査がある。1988年(昭和63年)漁獲量全体を100としたとき、ワカサギは1988年は全体漁獲の17.2%あったが、1991年(平成3年)には漁獲総量は79%に減少し、ワカサギの割合は0.4%とほとんど採れず、1995年(平成7年)は漁獲総量は31.6%に減少、ワカサギも0.5%と同様にとれない状況であったという(2007年森脇ら)。既に1991年(平成3年)に宍道湖から中海・堺水道に行く“降下遡上”が激減しているという調査結果もある。

では、図1の山室教授らが用いた農林統計に従って漁獲量の推移を見てみよう。1992年(平成4年)まではそれなりの漁獲量があったが、1993年(平成5年)に半減し、1994年(平成6年)からは取れない状況が続いていることが読み取れる。1990年(平成2年)も300トン近く獲れたとなっており、島根県のデータとは相当乖離している。この図からは1992年まで安定していた漁獲量が1993年から急に減少を始めたと誰もが思うだろう。

この原因について山室教授らはさまざまな調査し、1993年(平成5年)からワカサギの餌になる動物プランクトン量(主にキスイヒゲナガミジンコ)が減ってきていることがわかったという。また住民から苦情が出る迷惑昆虫のオオユスリカも1993年(平成5年)以降生息が見られなくなったことがわかった。

しかし、動物プランクトンの餌となる有機物などを調べてみても1993年前後での変化はない(宍道湖堆積物の有機物濃度とそこに住む動物の近年の変化 山室真澄氏)。生育環境が変化したのではない。

では1993年に何が起こったのか?山室さんは卒業論文、修士、学位論文すべてが宍道湖をテーマに書かれたという。思い入れのある宍道湖で異変が起こっている。山室さんは2012年の論文で水田除草剤2,4DやPCPが宍道湖に流れ込み沈水植物に影響していることなどを報告しており、農薬の宍道湖への影響についての知識もある。

ネオニコチノイド系殺虫剤は多くが日本で開発され、有機リン剤などと入れ替わって広く使用されている。しかし環境影響や人への影響などで多くの関心を持たれている農薬でもある。開発世界第1号が日本特殊農薬(現在バイエルクロップサイエンス)が作ったイミダクロプリドで、1992年に登録され1993年から全国で使用が始まった。1993年には水稲用粒剤(2%a.i.:active ingredient 活性成分イミダクロプリド)として全国で1558トン出荷され、佐賀県210トン、北海道208トン、熊本180トン、福岡126トン使用されている。島根県では4.8トン(全体の0.3%)、1994年は1.1トンである。

山室教授らは、ネオニコチノイド系農薬が1993年から使用され始め、動物プランクトンや更に感受性の高いオオユスリカに影響し数が減り、結果としてエサがなくなりワカサギの漁獲量が激減したと推論した。しかし、当時の環境中での測定データはないので、2018年の宍道湖でのイミダクロプリドの濃度を測定し出荷量を換算して1993年当時の濃度を推定し、オオユスリカやキスイヒゲナガミジンコに致死性又は再生産を妨げる濃度であったと推定し、動物プランクトン、ひいてはワカサギが激減した原因はネオニコチノイドであるとの論文をサイエンスに発表されて話題となった。この論文で世間的には餌のミジンコの話は抜けてネオニコ系農薬でワカサギが死んだと思われているし、そういった報道も多い。

次に、ワカサギの餌となる動物プランクトンキスイヒゲナガミジンコについてみてみよう。次の図は、キスイヒゲナガミジンコの現存量の推移のグラフである(産総研ホームページの研究成果記事一覧で山室教授らの論文紹介から引用)。

ここでは、1993年(平成6年)からキスイヒゲナガミジンコが激減していることが分かったと書いてある。2004年(平成16年)には100µgC/L程度捕れている。論文では動物プランクトンとなっているが、主たる種がキスイヒゲナガミジンコなのでここではそう記述してある(産総研:ウナギやワカサギの減少の一因として殺虫剤が浮上 (aist.go.jp)より)。

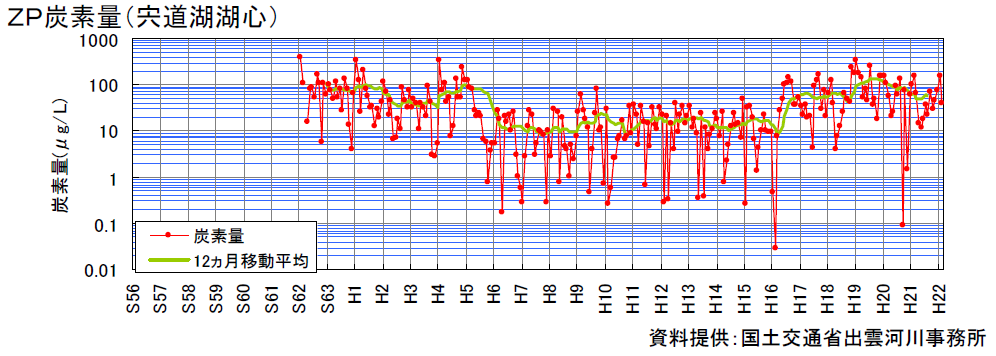

このグラフの元となったデータとして、国土交通省出雲河川事務所のプランクトン調査結果(宍道湖湖心)がある。

このグラフの炭素量(µg/L)の12か月移動平均を目視してみると、平成3,4年は40µg/L位、平成4,5年は60~80µg/L位、平成5年末から減少し平成6年初めには30µg/L位、平成6,7,8年は10µg/L位となり、山室教授らの説明の様に明らかに数分の1位に減少している。しかし、平成17年以降は平成6年と比較するとネオニコチノイド剤使用量は増加しているが、60~100µg/L位に回復している。山室さんたちグラフは2005年(平成17年)までしかデータがないのでキスイヒゲナガミジンコは減少したままという印象をもってしまうのだろう。

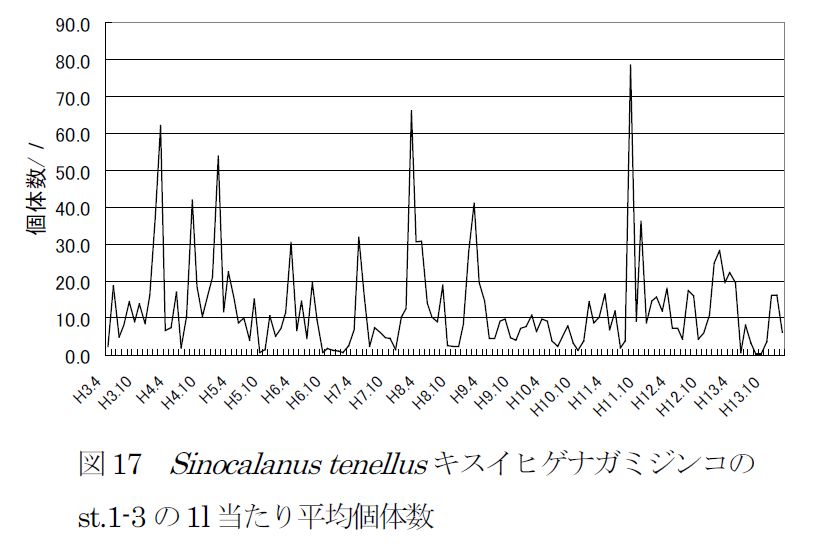

島根県水産技術センターでは以前から毎年継続して宍道湖の水産漁業の状況を科学的に調査検証している。水産技術センターの藤川さんたちの論文(平成14年度島根県内水面試験場事業報告5:31-42(2004))では、1991年(平成2年)、1994年(平成5年)以降のワカサギ減少の原因と多面的に調べている。その中で、エサであるカイアシ類の優占種であるキスイヒゲナガミジンコの個体数調査(宍道湖斐伊川沖、湖心、中海側)を平成3年~14年行ったのが下図である。増減はあるがキスイヒゲナガミジンコの個体数が平成6年を境に減少する傾向は、他の動物プランクトンを含め認められなかったと述べている。夏季高水温の影響などでワカサギ資源が激減した原因ではないかと考察している。長年にわたって本当に色々調査をされ努力もされているが、残念ながらこれといった改善・解決策は見つかっていない。

以上のように島根県の調査結果と比較しながら丁寧にみていくと、ネオニコチノイド剤が激減の間接的原因とする説で良いのだろうか?その1つとして、当時の宍道湖でどれくらいの濃度のネオニコチノイド剤が存在したのか不明なこともあげられる。水生生物研究者の方が、宍道湖のキスイヒゲナガミジンコとオオユスリカを用いて、淡水と汽水の状態でどの程度の毒性影響があるのか調べていただけるとありがたい。ちなみにイミダクロプリドの水生無脊椎動物に対する毒性では、 EC50 :Daphnia magna (オオミジンコ) 60.8 mg/l 暴露時間: 48 h、セスジユスリカEC50: 21µg/l暴露時間: 48 h、慢性毒性 EC10 (Chironomus riparius (ユスリカ)): 2.09 µg/l 暴露時間: 28 d 等の報告がある。山室さんは宍道湖での調査から当時イミダクロプリドは降雨時には最大0.14µg/l程度になったのではと推測している。

今まで述べてきたように島根県水産技術センターの長年の調査報告と山室さんたちの論文の解釈の違いあるが、共に宍道湖への想いは並々ならぬものを感じる。ワカサギ漁獲量激減の明確な原因がつかめない中、山室教授らは1993年から使われだしたネオニコチノイド剤が動物プランクトンの生育に影響し、その結果餌の減少に伴いワカサギが減少したのではないかという新しい興味深い推論を提案した。海水温の上昇でワカサギ稚魚が衰弱減少したところに、追い打ちをかけるようにネオニコチノイド剤でエサの動物プランクトンが減少したのが原因だったのか。もう一度関係者でデータを持ち寄って、他の地区でのワカサギ漁獲量、食物連鎖はどうなっているのかなども参考にしながら、広く議論をして実りあるものにしてほしい。

島根県のウェブサイトで「ネオニコチノイド系農薬について」(2022年1月5日回答)として、下記の見解が示されていましたので、追記します。

〇ネオニコチノイド系農薬について

【提案No.A2021-00529】11月20日受付

ネオニコチノイド系農薬についてのテレビ報道を見ました。

宍道湖で1993年を境にワカサギ、ウナギ等が獲れなくなり、漁獲量の激減時期とネオニコチノイド系農薬販売開始時期の一致していることから、当農薬の影響が疑われると考察している研究が紹介されていました。この農薬の影響について、県として調査、分析、対策をされる予定はありますか。

【回答】1月5日回答

宍道湖のウナギの漁獲量は、1993年(平成5年)の24トンから減少し、近年3.5~10トンで推移しています。全国では1970年(昭和45年)頃から減少し、現在では約1/50にまで低下しています。

この原因については、養殖種苗用にシラスウナギを乱獲したことなど諸説ありますが、現在、全国的にシラスウナギの漁獲規制などの保護対策が進められています。

また、宍道湖のワカサギの漁獲量は、1993年(平成5年)に190トン、94年(平成6年)には20トンに減少し、現在ではほとんど漁獲されない状況が続いています。

ワカサギは水温30℃以下の環境に生息する魚で、宍道湖は分布の南限にあたりますが、漁獲量が急減した1994年は、夏に30℃以上の高水温が続き、ワカサギのへい死が生じた可能性が高いと考えられました。また、近年のほとんど漁獲されない状況についても水温の影響が大きいと考えています。

漁獲量の減少につきましては、さまざまな原因が指摘されており、減少に影響を与えた可能性があるものの一つとしてネオニコチノイド系農薬が示されたものと理解しています。

現在、県ではネオニコチノイド系農薬と水産生物に関する調査の予定はありませんが、いただいたご意見を業務の参考とさせていただきます。ご意見ありがとうございました。

(2022年1月23日追記)

地方衛生研究所や生協などで40年近く残留農薬等食品分析に従事。広く食品の残留物質などに関心をもって生活している。

お家騒動から、また話題になったはちみつ中グリホサート

お家騒動から、また話題になったはちみつ中グリホサート  中国産アサリに除草剤 その安全性は?

中国産アサリに除草剤 その安全性は? 残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。