食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

児林 聡美長かった夏が終わり、涼しさを感じられる秋がやってきました。

食の分野での「秋」といえば、「収穫の秋」「食欲の秋」などになるでしょうか。

そうなると、ダイエットに関する食情報も気になる時期かもしれません。

ダイエットに関する情報の中には「○○を食べるとやせる」という、ダイエットにお勧めの食品が紹介されているものも多いように感じます。

これまでに私が個人的に目にした食情報では、たとえば、鯖の缶詰、サラダチキン、オリーブオイル、納豆などの食品を食べるとやせると書いてあるものがありました。

私が知らない、それ以外の食品でも、もっとたくさんあるのでしょう。

そして、そういった情報に飛びつく人が多く、情報が流されるとスーパーからその食材が売れて品不足になる、という事態が起こったということも聞くことがあります。

そんな話題を耳にするたびに「『食べてやせる』はあり得ない」のに…、と憤りを感じます。

みなさんにもこの「『食べてやせる』はあり得ない」と自信を持てるようになってほしい、と思い、その論理を解説しておきたいと思います。

太る仕組みを改めて、確認しておきたいと思います。

まず、人が生きていくためにはエネルギーが必要です。

エネルギーは体の中で熱に変わり、体温を一定に保ったり、臓器や手足を動かす動力に使ったりしています。

そして、必要な分だけ摂取すれば、使われてなくなります。

けれども、摂りすぎると体内で脂肪に変えられて蓄えられます。

体は、エネルギーが十分に入ってこないときに使うため、エネルギーを脂肪にして蓄えるのですね。

これが太る原因になるわけです。

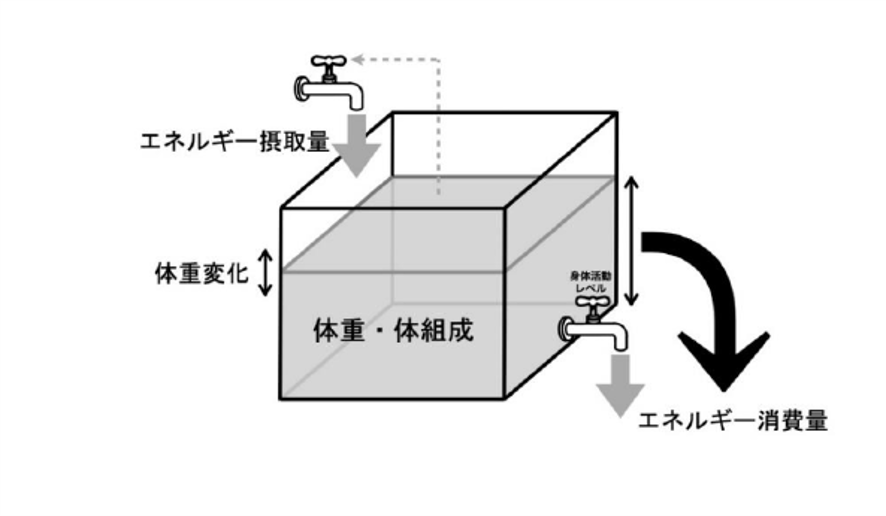

厚生労働省の公表している栄養のガイドラインである食事摂取基準(文献1)の中では、図1のように、体重変化を水槽に入れる水に例えて説明しています。

摂取エネルギーである上の蛇口から水槽に入れる水が、消費エネルギーである水槽に取り付けられた蛇口から出る水に比べて多いと、水槽の水の量が増えていきます。

これが、体重が増えている状態を示しているのです。

エネルギーは、ほとんどの食品に含まれています。

「食品を食べる」という行動は、「エネルギーを摂取する」ということになるわけです。

今、体重が一定の状態で保っている場合、つまり図1の摂取エネルギーの水と消費エネルギーの水の量が同じ状態のところに、ダイエット効果をうたう何かの食品をただ食べ増やすと、体に入ってくる摂取エネルギー分の水は増え、水槽の水は増えていきます。

つまり、体重は増えるわけです。

それまでに食べている食事の量を減らさないで、ただ食品を食べ増やすと、どんな食品であっても同じように体重は増える結果になるはずです。

この基本を忘れてはいけません。

それでも「○○を食べたらやせる」という食情報が出回っています。

そのからくりにも、図1で示したエネルギー収支の話で説明することはできます。

たとえば、その食品○○を食べたために、別の、よりエネルギーの多い食品を食べなくなったということがあるはずです。

その結果、1日に摂取したエネルギー量は減ることになります。

そうすると、摂取エネルギーが減ったことによって体重が減ります。

それがまるで、食品○○を食べ増やしたためにやせたかのような情報になって伝わってしまいます。

このように「食品○○を食べた」といっても、その食品を食べ増やしたのではなく、それを食べたことによって別の食品を食べなくなっている可能性があるわけです。

「○○を食べるとやせる」の情報の裏側には、その食品そのものではなく、体重を減らす別の可能性が潜んでいることを想像して、この情報を眺める必要がありそうです。

こういったエネルギー収支の基本理論があるにもかかわらず、個別の食品○○がダイエットに効果がある、という情報が出回るのはいったいなぜなのでしょう?

冒頭に挙げたような食品がある中で、たとえば、鯖缶の場合はどういう説明がされているのかな、と思って、試しにGoogle検索で「鯖缶 体重 減少」のキーワードで検索してみました。

約257万件の検索結果が表示されました(2025年10月12日現在)。

上から5つほど読んでみたのですが、鯖缶に含まれている脂肪酸に中性脂肪を減らす効果があるとか、満腹感を感じるホルモンを出す可能性がある、または筋肉を維持するためのたんぱく質が摂取できる、といった説明がされていたものがありました。

その多くに、出典は書かれていませんでした。

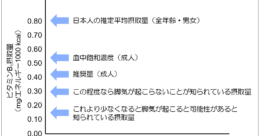

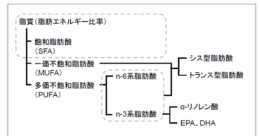

例えば中性脂肪を減らす効果に関しては、確かに、魚に多く含まれる多価不飽和脂肪酸は、炭水化物に比べて血中の中性脂肪を減らす効果があることは、以前のコラム記事「脂質以外の栄養素にも注意が必要な脂質異常症:これでわかった!食事摂取基準31」でも解説しています。

けれどもこれは鯖缶でなくても、魚全般に言える話ですし、この現象は多価不飽和脂肪酸に限らず、その他の脂肪酸でも生じることです。

そして、そのことが体重減少につながることは、可能性として考えられることであって、事実ではありません。

残念なことに、実際に鯖缶を摂取して体重が減少した、という研究結果を根拠に発信されている情報は、この中にありませんでした。

研究結果を引用して書かれている情報もありましたが、引用されているのは、鯖に比較的多く含まれる多価不飽和脂肪酸が、脂肪細胞の働きに関わっている可能性があることなどを示した実験研究の結果などであり(文献2)、人を対象にした、体重減少の研究結果を示したものはありませんでした。

「鯖缶でやせる」の情報には、実験研究の結果を受けて論理的に考えられる話を作りあげていて、この話にはかなりの飛躍があるという印象を受けます。

このように、食情報を細かく確認することで、その食情報をどのように受け取ればよいのか、感覚がつかめてきます。

まず確認すべきことは、その食情報の中に引用文献(出典)が書かれているか、です。

そして出典には、その情報の根拠(エビデンス)として使われている研究論文が必要です。

なぜ研究論文が必要なのか、ということは、以前のFOOCOMコラム「『エビデンスに基づく』が信頼度をはかるキーワード:これでわかった!食事摂取基準5」で紹介しました。

このときに使われる研究論文とは、このコラムで解説しているように、実験研究ではなく、人を対象にした疫学研究である必要があるんですよね。

そして、疫学研究のみが、健康情報のエビデンスとして使えるものです。

出典がない食情報は、それすらも確認できないので、信頼度は乏しいと思ってよいでしょう。

「『食べてやせる』はあり得ない」のは、エネルギー収支の仕組みを理解していると説明が可能です。

何かを食べ増やしてやせるなんて、エネルギー収支の理論からは成り立たないわけですよね。

それでも「食べてやせる」をうたう食品が後を絶ちません。

その説明はどのようにしているのか、ということで、たとえば鯖缶を例に挙げて説明しました。

根拠にしているのは、実験研究の結果や、その結果の解釈を飛躍して作り上げた可能性の話であって、人が実際に食べて体重が減った研究結果を根拠にしているものはありませんでした。

理論から「あり得ない」を判断することも必要ですし、その食情報に引用文献(出典)があるかどうか、そしてその論文が人を対象にした疫学研究科どうか、で信頼度をある程度判断することもできます。

だまされないために知っておきたいテクニックです。

参考文献:

1. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2025年版. 2024.

2. Kim M, et al. Sci Rep 2015; 5: 18013.

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。また、食事摂取基準の本文全文を読んで詳しく学びたい方向けに、オンライン講座も開講しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

「夏バテに豚肉」に根拠はなかった?定義を確認し見抜くワザ

「夏バテに豚肉」に根拠はなかった?定義を確認し見抜くワザ  魚を食べれば認知症予防になるの?

魚を食べれば認知症予防になるの? 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします