食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

児林 聡美9月になったというのに、まだ暑い日が続いていますよね。

この暑さにぐったりして、いわゆる「夏バテ」と呼ばれる、だるさや疲れを感じている方も多くいらっしゃるかもしれません。

そういえば、「夏バテのときにはビタミンB1を積極的に摂りましょう」とか、「ビタミンB1を豊富に含む豚肉を食べましょう」といった食情報をよく耳にするような気がします。

実際に検索サイトGoogleを使って「夏バテ 食事 おすすめ」のキーワードで検索してみると、600万ページ以上のサイトがヒットし、それぞれ、疲労回復を助ける栄養素はビタミンB1であるとか、豚肉を積極的にとるとよい、といった情報が書かれていました(2025年9月2日時点)。

これらはどんなエビデンスに基づいた情報なのでしょうか。

栄養疫学で読み解いてみたいと思います。

まず、夏バテに関するエビデンス、つまり人を対象とした研究論文の結果はあるのかという観点で考えてみます。

(エビデンスとは、「ヒトを対象にした研究論文の結果」のことでした。詳しくは以前のコラム「出典があるか?ないか?が重要だ!」をご確認ください。)

そこで重要になるのは、「夏バテを測定できるのか」「もしできるなら、どういう方法で測定するのか」ということ、つまり夏バテの定義です。

というのも、科学の世界で研究を実施するときには、扱う健康状態がどのような状態なのかを説明するための定義が重要になります。

この定義がないと、人によって異なる状態のことを「夏バテ」と表現してしまうかもしれませんよね。

一方で科学では、「ある条件で観察や実験をしたときに、いつでもどこでも同じように示される事実を得る」ことになります。

これは、夏バテだけでなく、ほかの健康状態のときも同じです。

何かの疾患を予防するための食事の研究をするとき、たとえば高血圧とか糖尿病といった疾患の場合は、診断基準といって、どのような状態になればその疾患なのか、を客観的に測定したり、それを基に判定したりできる、定義(診断基準)があります。

これが決まっていなければ科学的に論じることはできないし、研究もできないわけです。

(「健康」といった広くて、簡単に測定できない状態では、科学的な説明や議論ができないことは、「『食べるをはかる』が健康への第一歩」で説明しています。)

「夏バテ」と表現したものが人によって異なる状態では、科学的に扱えないわけですね。

逆に言えば、「夏バテ」の状態はどういう状態か、統一した定義があれば、科学的に扱えるし、測定もできるということで、研究することもできます。

けれども、夏バテってどういう状態なのか、科学的に決まった定義を聞いたことはあるでしょうか。

実際には、そのような定義は存在していません。

このように定義が決まっていない健康状態を、研究することはできないんですよね。

こういった背景から、研究論文を探すまでもなく、食事と夏バテの関係を直接的に検討したような研究はない、ということができます。

こんなふうに「この健康状態には科学的な定義があるかな?」という視点で、食情報や食に関する疑問を眺めることは大事だと思います。

夏バテが直接測定できないことから、冒頭の検索結果で得られた食情報では、夏バテというよりも「疲労回復を助ける」という文言で、ビタミンB1の摂取を勧めていました。

「疲労感(疲れやすさ)」は、ある種の質問票などで測定することは可能そうです。

けれども、実際にそのような質問票法を使って疲労感とビタミンB1の単独の関連を検討したような研究も十分にはありません。

となると、疲労回復にビタミンB1という食情報はどこからきているのでしょうか。

可能性として考えられるのは、ビタミンB1がエネルギー代謝に関わる栄養素であることは知られているため(文献1)、不足するとエネルギー不足になる可能性が生じるという発想から出来上がった情報である可能性です。

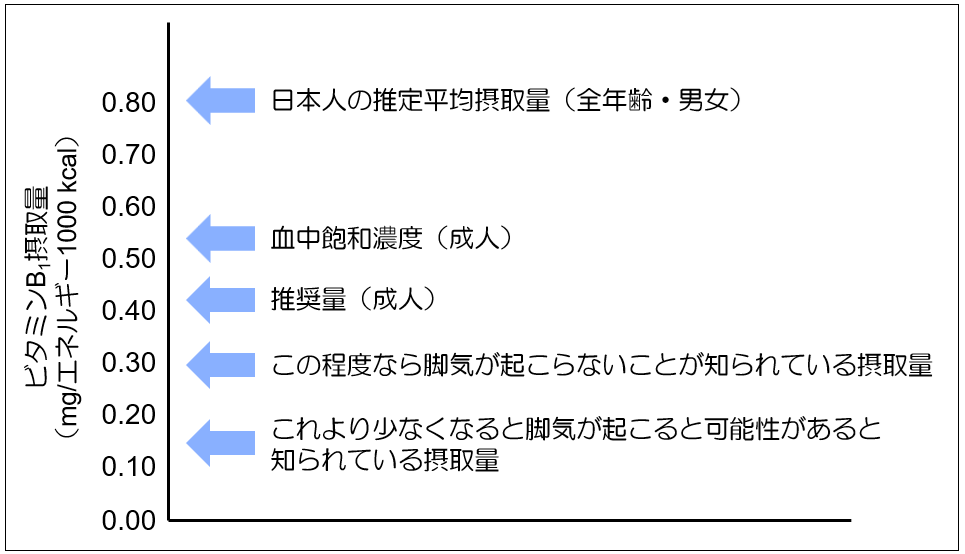

けれども、現在の日本人のビタミンB1の摂取量は、調査結果などから、まったく不足していないと考えられます。

推奨量よりも、そしてこれ以上摂取しても多すぎて吸収できず、尿中から排泄されてしまう、血中飽和量よりも多いのです。

ビタミンB1不足は脚気につながると知られていますが、当然、脚気が発症する量よりも多くなっています。

結局、夏バテのときには何を食べればよいのでしょうか。

その答えですが、まずは、今の自分の食事を振り返りましょう。

もし、食欲がないからといって、そうめんばかり、おかずはほとんど食べていない、というときには、ビタミンB1に限らず、その他必要なエネルギーや栄養素が全般的に摂れていない可能性があります。

健康の維持のためには、たくさんの栄養素が必要です(文献1)。

何かひとつの栄養素の摂取で健康状態を改善することは期待せず、国が示している栄養素の基準値が示されているような様々な栄養素を日々摂取できるように心がけることが必要だと思います。

そのときには、たとえば「栄養学の専門家がお勧めする3つの食事のポイント」のコラムなども参考にして、食事改善の計画を立ててみてください。

いずれにしても食事改善の基本は、今の食事で不足している栄養素を補い、多すぎる栄養素を減らすことです。

いつでもどんなときでも「この食品を食べると効果がある」ということはないのです。

そして、食事だけを改善しても健康は得られません。

質のよい睡眠をとること、ある程度の運動をすること、運動したら失われた水を十分に摂取すること、なども、必要だろうと想像できます。

エビデンスがないにもかかわらず、こんなに広まってしまった「夏バテに豚肉」。

このような、当たり前に聞く食情報も、一度は根拠となるエビデンスがあるのか、出典を確認してみることをお勧めします。

そして、食情報の信頼度を見極めるためのテクニックとして、「定義の存在する用語を使っているかを意識する」ということ、また、ある食情報を採用するときには「いつでもだれにでも当てはまる食情報はない」ということを意識しておくべき、ということも、ぜひ心に留めておいてくださいね。

参考文献:

1. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2025年版. 2024.

2. 佐々木敏. データ栄養学のすすめ 女子栄養大学出版部. 2018.

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。また、食事摂取基準の本文全文を読んで詳しく学びたい方向けに、オンライン講座も開講しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

痛風のときに避けるお酒は?思い込みに注意!

痛風のときに避けるお酒は?思い込みに注意!  「食べてもやせる」は幻想

「食べてもやせる」は幻想 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします