野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子2025年10月21日付でEFSAが食品と接触する物質(FCM)から放出されるマイクロプラスチックとナノプラスチック(MNP)に関する文献レビューを発表しました。

Literature review on micro‐ and nanoplastic release from food contact materials during their use | EFSA

概要は以下です。

2015 年から 20 年の間に発表された研究について構造化文献レビューを行った。1711の論文を特定し、そのうち122をデータ抽出のために選択しさらに8論文を追加した。ほとんどの研究はマイクロプラスチックに関するものでナノプラスチックについてのデータはほとんどない。ほとんどの研究で水または水性食品類似物を用いて放出されるMNPを調べていてミネラルウォーター以外の食品を使っている例は僅かだった。論文数の多さにも関わらず、FCMから放出されるMNPの特徴や量に関する根拠は限られている。多くの論文で試験条件やサンプル調製における方法論的欠陥、および分析データの信頼性の欠如により誤認と計測の間違いが多い。

FCMの使用中の放出メカニズム、コンタミ、模擬物質、粒子数と質量に関する知見から、以下を結論した:(i)FCMの使用中にマイクロプラスチックが放出されることには根拠がある、(ii)この放出は、摩耗や摩擦などの機械的ストレスによるもの、あるいはオープンなまたは繊維状の構造を持つ素材によるものである、 (iii) 不確実性はあるものの、実際の放出は多くの論文で提示されている結果よりもはるかに低い。

これらすべてを考慮すると、現段階では、FCMの使用中のMNP曝露を推定する十分な根拠はない。このレビューでは、方法論的な欠点とデータのギャップを特定し、将来の研究の必要性について助言する。

私の言葉で簡単にまとめると、マイクロおよびナノプラスチックに関しては質の悪い論文ばかり多いので評価ができず、もっとちゃんとやれ、ということです。

少し過激に聞こえるかもしれませんが、それにはこれまでの経緯があります。

これまで以下のような文書が世界中の評価機関、学術機関から出されていて、繰り返し標準化された定義や分析法がないことが指摘されています。

飲料水中マイクロプラスチック

Microplastics in drinking-water

22 August 2019

水中のマイクロプラスチック粒子を測定する標準法の開発が必要

特に淡水中のマイクロプラスチックの測定という最もシンプルなはずの分野ですら50論文中4論文しか質の基準を満たさないため質の高いデータが必要、とされています。

Microplastics in freshwaters and drinking water: Critical review and assessment of data quality – ScienceDirect

COT Microplastics Overarching Staement 2021

マイクロおよびナノプラスチックを異なるマトリクスで検出する標準検査法がなく分析や性質決定のための標準物質もない

マイクロプラスチック:事実、研究、疑問

Microplastics: Facts, research and open questions – BfR

05/06/2019

Q & A

Q:消費者製品や食品中のマイクロプラスチックを検出する方法はあるか?

A:マイクロプラスチックの単一の定義はなく妥当性を検証された分析法はない

2024年にFDAが作ったマイクロプラスチックとナノプラスチックの専用ウェブサイトでは以下のように記述されています。

食品中マイクロプラスチックとナノプラスチック

Microplastics and Nanoplastics in Foods | FDA

07/24/2024

マイクロプラスチックやナノプラスチックを検出、定量、または特徴を評価する方法に標準化された方法がないため、多くの科学的研究は、多様な、疑問のある、および/または精度と特異性が限定的な方法を使っている

・米国科学アカデミーが2025年にマイクロプラスチックについての連続セミナーを開催しましたがその最初のテーマが分析でした。

Microplastics and Health Webinar Series Webinar 1 – Methodologies for appropriate and improved sampling, analysis, characterization, monitoring, and reporting of microplastics | National Academies

・今年3月にはNatureでも分析方法の問題が大きくとりあげられています。

マイクロプラスチックはあなたの健康に悪いのか?もっと厳密な科学が必要

Are microplastics bad for your health? More rigorous science is needed

10 March 2025

マイクロプラスチックという言葉が文献に現れるようになってから20年以上経ち、論文そのものは数多く出版され、そのうちいくつかは一般向けのメディアでも取り上げられて環境から食品や飲料水、人体組織などに「驚くべき多数のマイクロプラスチックが」といった報道になってきました。一般の人のマイクロプラスチックやナノプラスチックに関する認識は、「環境中や人体中にたくさん存在していて何か悪いことをしているに違いない、できるだけ減らしたほうがいいだろう」、といったものでしょう。

ところが科学は実際にはいまだに現状を把握することすらできていないのです。標準的な分析法や標準品がない、ということはある研究室で何かについて測定したという論文が出ても、それを別の研究室や他の検体で報告された数値と比較できない、ということです。実際に「測定」しているものも論文ごとに違い、時には実験器具に由来する「コンタミ」を、時には生体由来のものを計測している可能性もあるのです。

信頼できる数字がないのに「多い」とか「こうすれば減らせる」といった主張をしている人がいるという極めて不健全な状況になっています。

規制のための合理的な判断基準を提供することを目指してきたレギュラトリーサイエンスの研究者なら、いい加減な「測定」で世間を騒がせる暇があったら分析法の標準化のための努力をしてほしい、と思います。その気持ちが「もっとちゃんとやれ」です。

適切な手法を確立して再現性のある信頼できる測定値を出せるようにする、といった地味な作業はインパクトの高い論文を発表したりメディアで話題になることで研究費を獲得したい研究者にとってはやりたくないことかもしれません。でも私たちは問題を解決したいのです。警告すれば終わり、ではないのです。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

プロテインパウダーの鉛 米国消費団体が発表

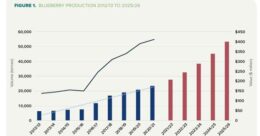

プロテインパウダーの鉛 米国消費団体が発表  ブルーベリーの人気と災難

ブルーベリーの人気と災難 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。