野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子EFSAが食品と飼料の新興リスクについての報告書を発表しました。

Emerging chemical risks in food and feed | EFSA (europa.eu)

13 August 2024

そこで挙げられている新興リスクが食品関係の仕事をしている人の参考になると思うので紹介します。

世界中の食品安全機関は、食品をとりまく環境が目まぐるしく変わる状況の中で、全く新しいリスクが出てきたりこれまで小さかったリスクが大きくなったりすることをなんとかして早めに検出して、健康被害が出る前に対策をとりたいと考えています。その中にはもちろん新しく生まれる有害微生物のようなものもありますが、今回のテーマは化学物質です。

環境変化として特に注目されているのは気候変動と循環経済(リサイクルの促進)です。

新興リスクシグナルの検出方法や評価方法はやや専門的な話になるので割愛します、興味のある人は報告書を読んでください。

ここで紹介するのは、どんなものが新興リスクとして例示されているか、です。

*()内の数値は食品から検出されたことが報告されている数です

以下のカビ毒やマリンバイオトキシンが気候変動に伴って増加する可能性が比較的高いと指摘されています。

この中でも近年特に注目されているのがシガトキシンです。

さらに植物に含まれる微量栄養素が大気中の二酸化炭素濃度の増加によって濃度が低くなるという報告があり、その結果としてヒトの食事に含まれる以下の微量栄養素が不足する可能性を指摘しています。

・セレン ・マンガン ・鉄 ・亜鉛

リサイクルの促進により、新たにフードチェーンに導入される可能性のあるリスクがあります。特に動物の飼料に食品廃棄物(残飯)、ヒトの食品、農業加工副産物が使われると多様な汚染物質が導入される可能性があります。

例としてあげられているのは各種重金属、ダイオキシンやPCB、多環芳香族炭化水素、ミネラルオイル炭化水素、動物用医薬品、農薬、アレルゲン等です。またこれまで動物飼料にあまり使われてこなかった豆や油糧種子の搾りかすに含まれる毒素や抗栄養素、新たなたんぱく源として使われる植物の残渣などもリスクとなる可能性があります。

・新興リスクとして同定されたもの

・さらなる情報収集が必要

いかがでしょうか。

日本で最も多くの人に実感があるのはマリンバイオトキシン(貝毒)の増加なのではないでしょうか。これは一時的になんとかしのげばいいというものではなく、恒久的な対策強化が必要になる問題です。実際のところALPS処理水の放出の影響と違って実際の健康被害につながるために出荷できません。

そして面白いのはEUでは有機農業を推進したせいで有毒植物による農作物の汚染が新興リスクとしてあがってきたことです。有機栽培だと収穫した作物に雑草が混入する可能性が高くなり、葉物野菜なら葉がそのまま食べられてしまいますし、穀物でも種子が混入することがあります。農作物に残留する除草剤成分によるヒトの健康被害はほぼ考えられませんが、アトロピンやスコポラミンはヒトに明確な有害影響があり、ベビーフードにも混入があって回収された事例もあります。

他にも関係ありそうなものがあれば、今後の情報に注目してみてください。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

ALPS処理水放出から1年 風評被害は起きたか?

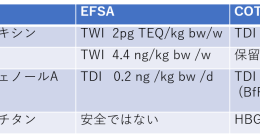

ALPS処理水放出から1年 風評被害は起きたか?  国や機関によって評価が異なる化合物(1)ダイオキシン

国や機関によって評価が異なる化合物(1)ダイオキシン 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。