農と食の周辺情報

一時、話題になったけど最近はマスコミに登場しないこと、ほとんどニュースにならないけど私たちの食生活、食料問題と密に関わる国内外のできごとをやや斜め目線で紹介

一時、話題になったけど最近はマスコミに登場しないこと、ほとんどニュースにならないけど私たちの食生活、食料問題と密に関わる国内外のできごとをやや斜め目線で紹介

1955年生まれ。信州大学農学部修士課程修了後、害虫防除や遺伝子組換え作物の環境影響評価に従事。2011年退職し現在フリー

白井 洋一

白井 洋一日本の大豆の自給率は6~7%だ。これは油糧や飼料用を含むすべての用途の値で、豆腐、納豆、煮豆など食品用では20~25%に上がる(数字は過去5年間の値)。それでも食用大豆の75~80%はアメリカやカナダ産を輸入している。1996年に遺伝子組換え大豆の栽培が南北アメリカで始まり、2001年には日本で表示制度ができた。GMO(遺伝子組換え食品)への懸念や拒否感の中、実需要者(食品製造業者)はノンGMOの国産大豆を求めてきたが、食品用大豆の生産量はほとんど伸びなかった。

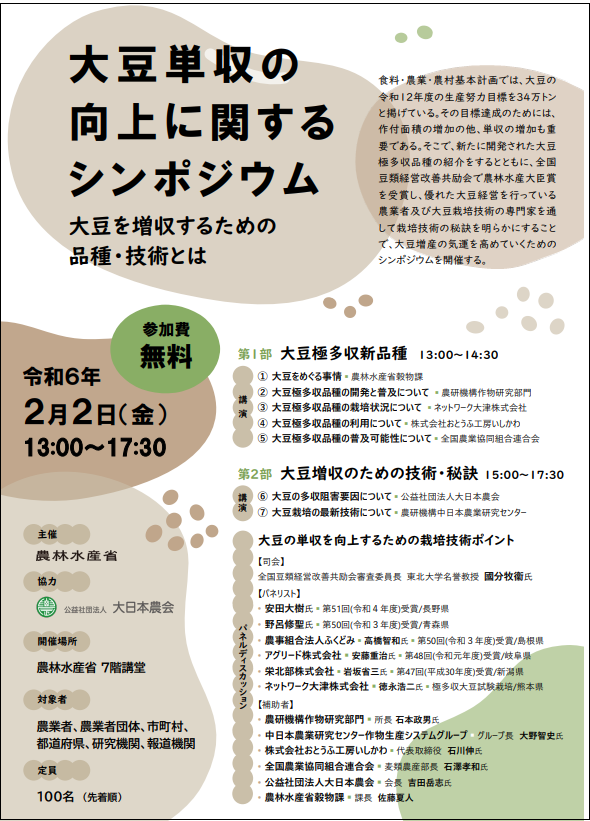

2024年2月2日、農林水産省で大豆の単収向上に関するシンポジウムが開催された。

案内チラシには「極多収の新品種、開発と普及、栽培状況、普及の可能性」と書いてある。農林水産省と傘下の農研機構が開発した極多収性品種の紹介のようだ。農研機構の極多収性品種? そんなのあった? それともこれから開発するのか? 最近の農水省の「大豆をめぐる事情」でも画期的な品種が登場し、大豆自給率が大きく改善したとは書いていない。

半信半疑でシンポジウムを聞きに農水省の講堂へ行った。久しぶりの対面でのイベントだ。

半信半疑というのは理由がある。私は11年前に「米国産ノンGM大豆はなくならない 心配なのは国産大豆の生産現場」(2013年2月13日)を書いた。

この記事は米国産の大豆の栽培事情が中心だったが、最後に国産大豆のお寒い状況について書いた。ノンGMOを求める豆腐や納豆業者の需要は高いのに、食用大豆の自給率は2001年の26%が最高でその後は20%前後で低迷している。実需要者から見た国際大豆の欠点は主に3つある。

昔と異なり、今の豆腐や納豆業者は規模が大きいので、品質にばらつきがあったり、安定してまとまった量を確保できないと原料として使いづらい。アメリカやカナダ産はこれらの要求に応えて、日本の食卓に向く大豆を供給してきたのだ。

国産大豆の10アールあたりの収量は北海道で250キログラムだが、本州から九州では低く、全国平均では160キロ程度。アメリカやブラジルは340キロ、カナダは290キロで日本は足元にも及ばない。新品種の開発も進まず、1970~80年代に開発された古い品種が2010年代になっても主流だ。

2005年ごろ、農研機構は「大豆300A」というプロジェクト研究をたちあげ、全国規模でAクラスの品質で10アールあたり300キロの収量を安定的に確保できる生産技術の確立を目指した。しかし、北海道は260キロだが、本州から九州では200キロ以下と目標の300キロには遠く及ばなかった。「国産大豆は遺伝組換えではない」を売りにしていた農研機構や農水省は「いったいなにをしてきたのか!」と嘆いたのが2013年2月の記事だ。

2月2日のシンポジウム、農研機構作物研究部門の石本所長の講演によると、農研機構は2023年11月、「収量が高く豆腐に利用できるダイズ新品種開発 安定生産と供給に貢献」と発表した。

「そらみずき」と「そらみのり」という品種で、これが今回の極多収性品種だ。茨城、三重、兵庫、熊本県で、研究所と農家での栽培試験で今までの品種に比べて30~40%増、10アールあたり260~300キロの収量が得られたという。これで「極多収性」と呼ぶのはやや疑問だが、300キロ近い収量が得られる品種ができたのなら、賞賛できる。この多収性品種はどのようにして開発されたのだろうか?

米国産大豆は遺伝子組換え品種でなくても収量は高い。米国品種を日本で栽培しても10アールあたり400キロの収量が得られた。また「さや」がはじけ難いため、コンバインによる機械収穫にも適している。これは以前から分かっていたが、、日本の豆腐や納豆向けの品質には向かないという理由で、国産大豆の品種改良の候補にはならなかった。

しかし、2010年、農研機構は国産純血主義を捨て、国産の優良品質系統と米国産多収系統を掛け合わせ、選抜する品種改良を開始した。収量だけでなく、品質も重要なので、タンパク質含量が国産豆腐の要求に応えるものを選抜した。

2019年に関東から近畿地方向けの「そらみずき」、東海から九州向けの「そらみのり」が育成され、試験場だけでなく、高い栽培技術を持つ農家で実証試験が始まった。数年間の栽培試験を経て、2023年11月の発表、今回(2024年2月)のシンポジウムとなった。

農研機構の説明では、特別に高度な栽培技術は必要なく、いままでの栽培と同じ方法で、高収量が達成できたという。「そらみずき」、「そらみのり」に加えて、東北、北陸地方向けの2品種も育成したので、本州から九州全域で10アールあたり250~300キロの高収量品種の栽培ができることになる。

海外品種を利用した品種育成というと、最近は遺伝資源の利用や使用権問題が話題になるが、大豆は食料・農業植物の遺伝資源条約(ITPGR)の対象作物ではないので、今回の米国品種の利用も問題ないそうだ。

それでも全国的な普及にはまだ課題があるように思う。シンポジウムでも、品種開発を担当した研究者は「高収量を優先したため、選抜の過程で他の特性に目をつぶったところがある。品質の点でどうか?」と生産者に質問していた。否定的な意見はなかったが、大豆に限らず、量と質を両立させた品種育成は難しいところがある。

さらに今回の極多収性品種は東北から九州までの栽培を想定している。この地域では水田での田畑輪作が多い。イネの後に、小麦や大豆を作るローテーションだ。今までの大豆栽培でも、イネや小麦の後に作ると収量が落ちる例があった。問題ないケースもあり、地域、栽培者(技術?)によって、評価はまちまちだ。

今回の実証試験は、高い技術を持つ農家での2~3年間の栽培試験だ。田畑輪作体系で、一般の農家が安定して毎年、高収量が達成できるのかはまだわからない。農研機構の担当者は、「今回の品種も都府県が奨励品種に指定してくれないと、全国的な普及は難しい」と課題をあげた。数年間様子を見て、安定して高収量が得られる品種なら、都府県は乗り気になるだろう。

過去に達成できなかった「大豆300A」のような、「シン300A」とか「New350A」という数値は今回は揚げないようだ。「極多収量」というのはやや曖昧な表現のように思うが、10アールあたり250~300キロの安定した数字を出せる品種になるのかどうか。結果はこれから3、4年で出るだろう。農水省、農研機構にとっては正念場だと思う。

1955年生まれ。信州大学農学部修士課程修了後、害虫防除や遺伝子組換え作物の環境影響評価に従事。2011年退職し現在フリー

ヨーロッパのグリホサート再承認 今回はあっさり10年延長で決着

ヨーロッパのグリホサート再承認 今回はあっさり10年延長で決着  はて? スギ花粉症緩和米 令和の御代に日の目を見るか

はて? スギ花粉症緩和米 令和の御代に日の目を見るか 一時、話題になったけど最近はマスコミに登場しないこと、ほとんどニュースにならないけど私たちの食生活、食料問題と密に関わる国内外のできごとをやや斜め目線で紹介