農と食の周辺情報

一時、話題になったけど最近はマスコミに登場しないこと、ほとんどニュースにならないけど私たちの食生活、食料問題と密に関わる国内外のできごとをやや斜め目線で紹介

一時、話題になったけど最近はマスコミに登場しないこと、ほとんどニュースにならないけど私たちの食生活、食料問題と密に関わる国内外のできごとをやや斜め目線で紹介

1955年生まれ。信州大学農学部修士課程修了後、害虫防除や遺伝子組換え作物の環境影響評価に従事。2011年退職し現在フリー

白井 洋一

白井 洋一前回(5月3日)の当コラム「欧州 ゲノム編集応用作物の規制を再考 世界標準に従う方針」で、欧州連合(EU)も、今までの頑固な反遺伝子組換え(GMO)路線から、ゲノム編集など新しいバイオ技術は前向きに考えようという方針を示したことを紹介した。

しかし、すぐに、「外来遺伝子を導入せず、小規模な変異誘導だけのゲノム編集は規制せず、商業利用を認める」という動きにはならない。秋以降に政治的な交渉が本格化するが、EUの行政府である欧州委員会はウェブセミナーで様々な普及活動を続けている(EurActiv, 2021年6月22日)。

EUは2020年5月にグリーンデール(2050年までの温室効果ガス排出ゼロなど気候変動と環境問題の総合政策)を発表し、農業関係では「農場から食卓まで」(Farm to Fork,F2F) 戦略を作った。農業でも環境への負荷を減らし、温室効果ガスを減らし、食料生産を持続可能なものにするという戦略だ。ゲノム編集を利用した農作物はこの戦略に大いに貢献することを宣伝し、今後の閣僚会議や欧州議会での交渉を進めるつもりのようだ。

この論法で、GMO嫌いが定着したEUの市民や政治家を納得させられるかわからないが、ゲノム編集作物には有機農業との絡みでより複雑で面倒な問題があるという、提言論文が出た。今回は、F2F戦略とこの論文を紹介する。

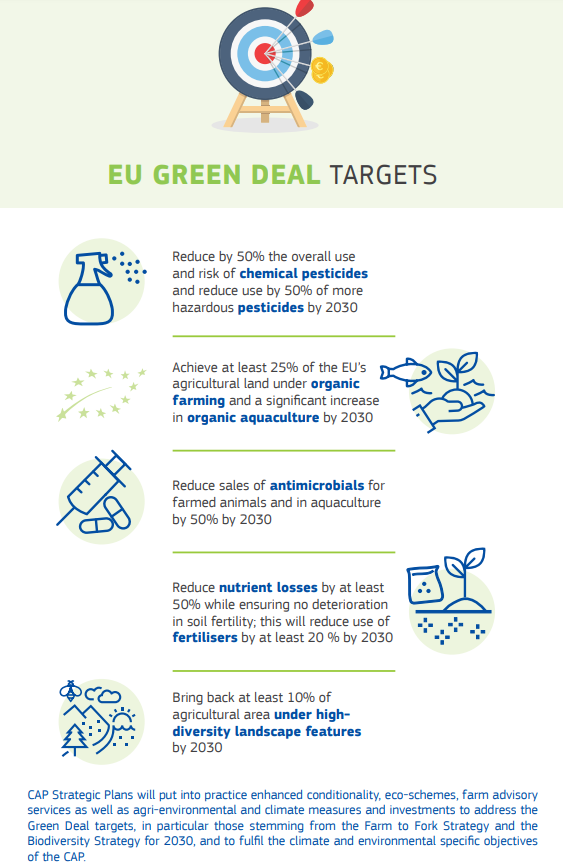

グリーンデール自体は2050年が到達目標だが、F2F戦略は2030年までに5つの達成目標をあげている(重点政策一覧 2021年1月)。9年後だからそれほど時間はない。

この他、数値目標は示されていないが、動物福祉(アニマルウェルフェア)の推進でニワトリやブタをゆったりした広さで飼育するとか、家畜の薬剤耐性菌対策、除草剤使用を極力減らした雑草管理の推進などがあげられている。とくに動物福祉はEUの有機畜産ではより重視される飼育条件になっている。

F2F戦略と数値目標について、環境団体や消費者団体は歓迎、食品流通業界も一定の理解・支持が多い。しかし、農業団体からはほんとに実現できるのか、農家にだけ負担がかかるのではないか、この数値目標を達成したらEU農業はどうなるのか、価格を含めた影響評価を先に行うべきだなど批判的意見が多い。

当然の指摘だが、欧州委員会は数値目標を掲げるだけで、この目標を達成したら、農産物の輸入が増えるのか、食品価格は値上がりするのかという経済リスク評価はまったく行っていない(現在のところ)。

2021年4月29日、欧州委員会はゲノム編集技術に関して初めて見解を示したが、その直前の4月21日、EUの農業経済、植物科学の研究者10人が、Trends in Plant Science誌に「欧州連合の農場から食卓戦略とバイオテクノロジーと有機農業、対立か補完か」という提言論文を発表した。

EUはF2F戦略で有機農業の面積を現在の7.5%(2018年)から2030年に25%に増やすとしているが、有機農業は面積当たりの収穫量(単収)は減るので、3倍以上増えると、収穫量は大幅に減り、EU全体では輸入が増える。現在は輸出している小麦でさえ、輸入しなければならない可能性がある。これでは、安定した持続的成長とは逆行するというものだ。

有機農業の単収は一般の栽培法に比べて20~25%少なく、50%しか収穫できない作物もある。化学農薬を使えないため病害虫の被害を受けやすく、化学肥料も使えないから当然といえば当然だ。

さらに、有機農業は環境への負荷を減らすというが、必ずしもそうではないと指摘している。有機農業で認められている硫酸銅(殺菌剤)などは環境への悪影響が大きい(これを行政も有機推進側もあえて触れない)。微生物を使った生物農薬でも殺虫対象の広い農薬は、ミツバチや天敵昆虫に悪影響が出る。有機農業批判というより、中立の立場で比較検証すれば得られる、ごくまっとうな指摘だ。

有機農業とは化学農薬、化学肥料を使わない(使えない)だけでなく、GMO技術も一切使わないと法律で決めた、きわめて使用制限の大きい農法だ。一方で欧州委員会はゲノム編集など先端的バイオテクノロジーを否定していない。むしろ温暖化対策、環境保全に有用な技術として積極的に利用する立場のように見える。有機農業とバイオ技術、どちらにもいい顔をしたF2Fやグリーンデールは矛盾しているというのが、この提言の根底にある。

ではどうするか。F2F戦略を引っ込めたり、有機面積25%目標をいまさら変更することはできないだろう。「有機農業でもゲノム編集技術を使った作物を使えるように」法律改正すべきだと提言している。

現在、研究が進められている小規模な変異誘導のみのゲノム編集応用作物(タイプ1)の中には、病害虫に耐性がある、環境ストレスに強い、収量が増えるなどの有望品種もある。これらの品種を有機農業でも使えるようにすれば、F2F戦略の矛盾点はかなり改善するという。

今でも、放射線照射や化学薬品による突然変異誘導でできた作物品種は、有機農業でも使用が認められている。有機農業とは「〇〇は使ってはいけない」「ただし△△は使ってもよい」と法律で決めた農法なのだから、「ゲノム編集(タイプ1)は使ってもよい」と法律に明記すればよいということだ。

この論文でも研究者たちは過去20年のGMOをめぐるEUの迷走、混乱を知っており、法律改正が簡単に進むとは思っていない。政治家や市民に深く根付いた先入観を徐々に克服していく必要があると諭している。

ゲノム編集(タイプ1)は有機農業に使用できると明言した国は日本を含め、世界で一国もない。また有機農業の使用条件ルールは、国際標準としてほぼ世界共通なので、一国だけ突出すると貿易トラブルになる。有機農産物は、環境や健康に良いというイメージだけでなく、輸出商品として各国が売り込んでいるので、有機の2大市場である米国とEUの足並みがそろわないと、定義の改正作業は進まないだろう。今回の論文は、有機農業を推進しつつ、先進的バイオ技術も持ち上げたEUの政策の矛盾点を指摘した痛烈な皮肉のようにも思える。

日本でも5月に「みどりの食料システム戦略」という長期展望をつくり、29年後の2050年に有機農業面積を100万ヘクタール、農地の25%に増やすなど、さまざまな野心的目標を打ち上げた。

この中で、お手本としてEUのF2F戦略を紹介している。EUでは現在7.5%の有機農地を2030年には25%という目標だが、日本の場合は現在0.5%(2万4千ヘクタール)を2050年に25%(100万ヘクタール)にという壮大な目標だ。日本のみどりの食料システムについては改めてふれるが、有機農業とはどういう農業なのか、成立の背景を含め、農水省はわかっているのかねというのが私の感想だ。

1955年生まれ。信州大学農学部修士課程修了後、害虫防除や遺伝子組換え作物の環境影響評価に従事。2011年退職し現在フリー

欧州 ゲノム編集応用作物の規制を再考 世界標準に従う方針

欧州 ゲノム編集応用作物の規制を再考 世界標準に従う方針  新型コロナウイルスの発生起源 中国は2回目の合同調査に協力するのか?

新型コロナウイルスの発生起源 中国は2回目の合同調査に協力するのか? 一時、話題になったけど最近はマスコミに登場しないこと、ほとんどニュースにならないけど私たちの食生活、食料問題と密に関わる国内外のできごとをやや斜め目線で紹介