食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

児林 聡美前回のFOOCOMコラムでは、何かを食べることでやせることはできないことを、鯖(サバ)缶を具体例に紹介しながら、お伝えしました(FOOCOMコラム「食べてもやせる」は幻想)。

魚を話題に挙げたので、今回も魚の話題で続けてみようと思います。

サバやサンマなどの青魚と呼ばれる魚には、エイコサペンタエン酸(EPA)やドサヘキサエン酸(DHA)とう名前の脂肪酸が特に豊富に含まれています。

そして、これらの脂肪酸は、健康によい影響がある油としてよく耳にするように思います。

前回のコラムでも、中性脂肪を減らす効果があるとか、満腹感を感じるホルモンを出す可能性があるといった効果がうたわれていたことを紹介しました。

そういった効果に合わせて、これら脂肪酸でよく話題に挙げられるのが、認知症に対する効果です。

EPAやDHAといった脂肪酸、またはそれらを多く含んでいる魚を食べると認知症が予防できたり症状が改善したりするのか、そういった食情報をどのように解釈したらよいのか、考えてみたいと思います。

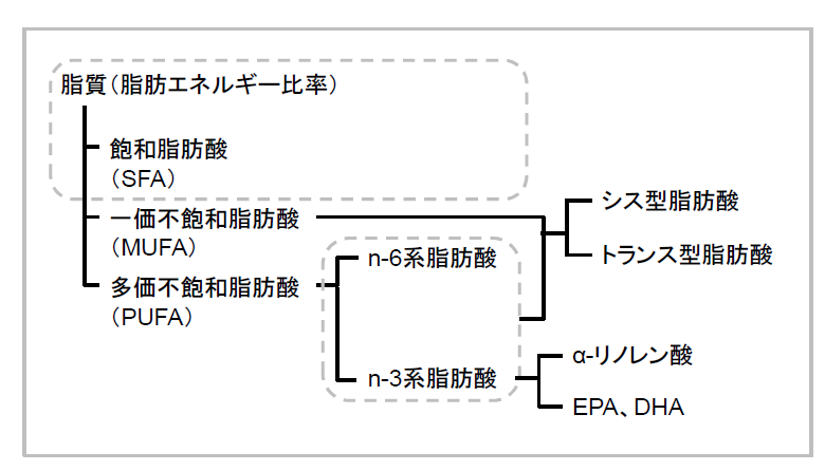

EPAやDHAという脂肪酸は、脂質と呼ばれる栄養素に含まれます。

いわゆる、油の仲間です。

構造上の特徴から、n-3系脂肪酸と呼ばれています(図1; 文献1)。

このn-3系脂肪酸は、人の体内では作ることができない脂肪酸です。

そのため、必要な分を食事から摂取しなければなりません。

n-3系脂肪酸は、体の中では、細胞膜や神経組織を作るのに使われています。

そして脳は神経細胞の大きなかたまりです。

そのため、n-3系脂肪酸をたくさん摂取すると、脳の細胞が増えたり、働きが活発になったりするのではないか、そしてその結果、認知症の発症や予防に効果があるのではないか、と期待を抱きたくなるのも無理はありません。

n-3系脂肪酸を摂取して、認知症の治療効果があるかどうかを検討した研究を複数集めた研究があります。

その研究によると、n-3系脂肪酸の効果は認められない、といった結果が示されています(文献2)。

では予防に対する効果はどうでしょうか。

n-3系脂肪酸と魚の摂取量それぞれで、認知症の発症との関連を検討した、複数の研究結果をまとめた研究があります(文献3)。

この研究によると、n-3系脂肪酸の中のDHAは、認知症全体やアルツハイマー型認知症の発症を防ぐ傾向を認めました。

けれども、検討している研究数が少なく、研究間の結果のばらつきも大きいため、はっきりとした結論は得られていないと捉えるのがよさそうです。

魚の摂取量と認知症発症の関連では、それよりはもう少し研究数も多く、結果のばらつきも小さくなっています。

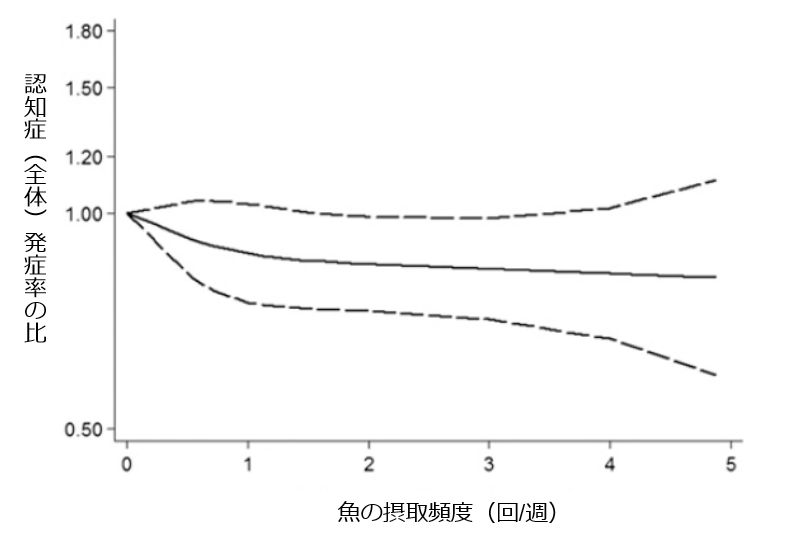

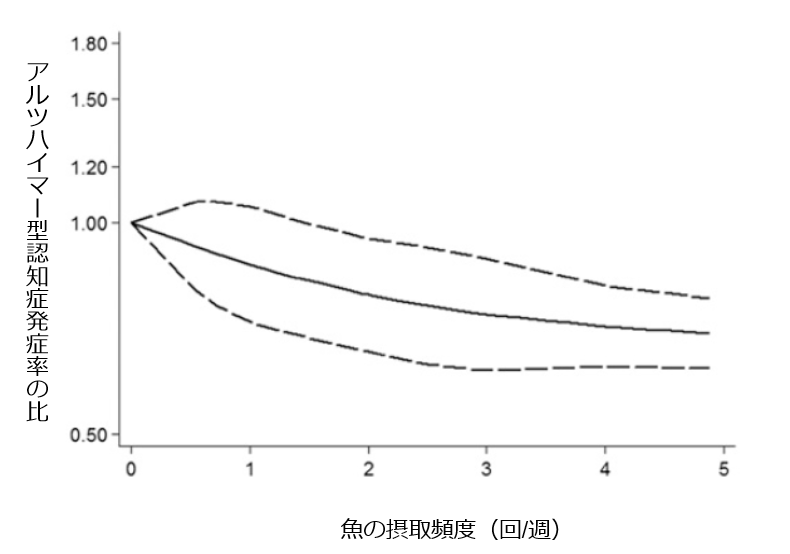

その結果が図2です。

(A)が病型を問わない認知症全体との関連、(B)がアルツハイマー型認知症との関連を検討した結果となります。

この結果からは、魚の摂取頻度が多くなっても、(A)の病型を問わない全体の認知症の発症率は大きく変わらない可能性が示されています。

一方で(B)のアルツハイマー型認知症では、魚の摂取頻度が週に3回より多くなってくると、発症が少なくなる傾向が認められました。

けれども、これらの結果は、魚の摂取頻度が元々少ない欧米の研究結果から得られたものです。

魚の摂取頻度は、多くても1週間あたり5回となっています。

そして、4回より多く食べても、認知症の発症リスクはあまり変わっていません。

日本人高齢者の場合、1日の魚の摂取量は平均で77 gほどです(文献4)。

1回の魚の摂取量が80 g程度とすると、1週間に7回くらい食べていることになり、欧米の人たちよりはかなり多い状況です。

既にこのような高摂取頻度の場合に、それ以上積極的に摂取を増やした方がよいかどうかは、まだわかっていません。

n-3系脂肪酸が認知機能の低下を予防できるのか、この答えに結論が出せるほどの、十分な研究結果はないようです。

魚に加えて、n-3系脂肪酸の摂取が認知機能の低下を抑える効果がありそう、と示しているものもありますが(文献5)、魚と同様にn-3系脂肪酸の摂取量も、日本人は他国より多く、研究で効果を認めた量よりも日常的に多く摂取できている状況です。

こういった特徴をもつ日本人が、今以上に食べ増やしたところで、認知機能の低下を予防できるのかどうか、の答えは出ていないのです。

ところで、認知症の予防のためには、鬱々しないで生活を楽しむことが大切なのだそうです(文献6)。

認知症予防のためにと一生懸命サンマを食べるよりも、旬の様々な食材を家族や知人と味わう楽しさを大切にすることのほうが、認知症予防には効果的なのかもしれませんね。

参考文献:

1. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2025年版. 2024.

2. Burckhardt M, et al. Cochrane Database Syst Rev 2016; 4: CD009002.

3. Zhang Y, et al. Am J Clin Nutr 2016; 103: 330-40.

4. 厚生労働省. 令和5年 国民健康・栄養調査. 2025.

5. Wei BZ, et al. Am J Clin Nutr 2023; 117: 1096-109.

6. Mangialasche F, et al. Alzheimers Res Ther 2012; 4: 6.

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。また、食事摂取基準の本文全文を読んで詳しく学びたい方向けに、オンライン講座も開講しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

「食べてもやせる」は幻想

「食べてもやせる」は幻想  こんなところからこんなに塩を食べていた!隠れた塩の多い食品

こんなところからこんなに塩を食べていた!隠れた塩の多い食品 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします