食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

児林 聡美多くの人が、どのような食事を食べればよいかを考えるときに、「この食品を食べるとよいか」「この食品を食べてはいけないか」と個別の食品に関して2択で考えてしまうという過ちに陥ってしまいがちだな、と感じます。

実際に、私たちが目にする食情報の多くが、そういった種類の情報であるのかもしれません。

個別の食品に関して「食べたほうがよい」「食べないほうがよい」というふうには言えない、という話は、以前のコラム「『牛乳は飲んだほうがよいですか?』への答え方」で、牛乳を例にして解説しました。

私たちは、現在食べている食事も、今の健康状態も千差万別で、他の人とは異なっているものなんですよね。

それを考慮せずに、ある食品を食べれば誰でもいつでも健康によい、ということはあり得ないのです。

さらに、何かの食品をひとつ食べるということが、様々な生活習慣に絡み合っている、という事実があります。

そのため、ある食品を単独で考えるということは、非現実的な考え方ということになるのです。

これがどういうことなのか、今回は食事の複雑さを紐解いていきますね。

ある食事指導の現場で、指導者の方が、肥満傾向の対象者さんに、減量のための食事アドバイスを具体的にされたそうです。

その内容というのは、その対象者さんはエネルギー(カロリー)がそれなりに高いソフトドリンクを頻繁に摂取していたため、それをやめてお茶か水などのカロリーのない飲料に替え、摂取エネルギーを減らしましょう、というアドバイスでした。

すると、その対象者さんからは「砂糖などの入っていない、カロリーゼロの飲料に代えればいいですか」というふうに聞かれたそうです。

水は生きていくための必須の物質ですから(文献1)、必要に応じて十分に摂取しておきたいものです。

ちょうど今のように暑い時期、十分に水を摂取しておくことは、熱中症予防の観点からも大切だと感じます。

けれども、その飲み物が甘いと、水と同時にエネルギーを摂取することになり、エネルギーの過剰摂取につながります。

特に、肥満でエネルギー摂取量をなるべく抑えたい人にとっては、食事以外の場面で甘いソフトドリンクを飲んで、余分なエネルギーを摂取するのは避けたいところです。

そういう意味で、この指導者の方が行ったアドバイスはとても適切だと感じます。

とはいえ、これまでの習慣をすぐに変えることは難しいでしょうし、甘い飲み物が好きならなおさらですよね。

そんな対象者さんには、エネルギーが含まれるソフトドリンクをやめて、いわゆる「カロリーゼロ」の飲料を飲めば、問題は解決されるのでは、という考えが思い浮かびます。

これまでの習慣で甘い飲み物をつい飲んでしまう、簡単にやめられない、という場合には、こんな代替案があれば解決しそうです。

けれども、そう簡単にはいかなさそうなのです。

ここに食事の難しさがあります。

それを説明してくれている研究結果(文献2)を見ていきましょう。

この研究では、日本人の女子大学生3931人を対象に、習慣的な食事摂取量を調べました。

このうちソフトドリンクの摂取量に注目して、少ない群から多い群へ5つの群に分けました。

そして、その他の食品群や栄養素の摂取量が各群で異なるか、ソフトドリンクの摂取量が一番少ない群の摂取量を1としたときの各群の摂取量の値を調べて比較しています。

ちなみに、このときの「ソフトドリンク」とは、砂糖などで甘味をつけた、エネルギーを含んでいる飲料のことです。

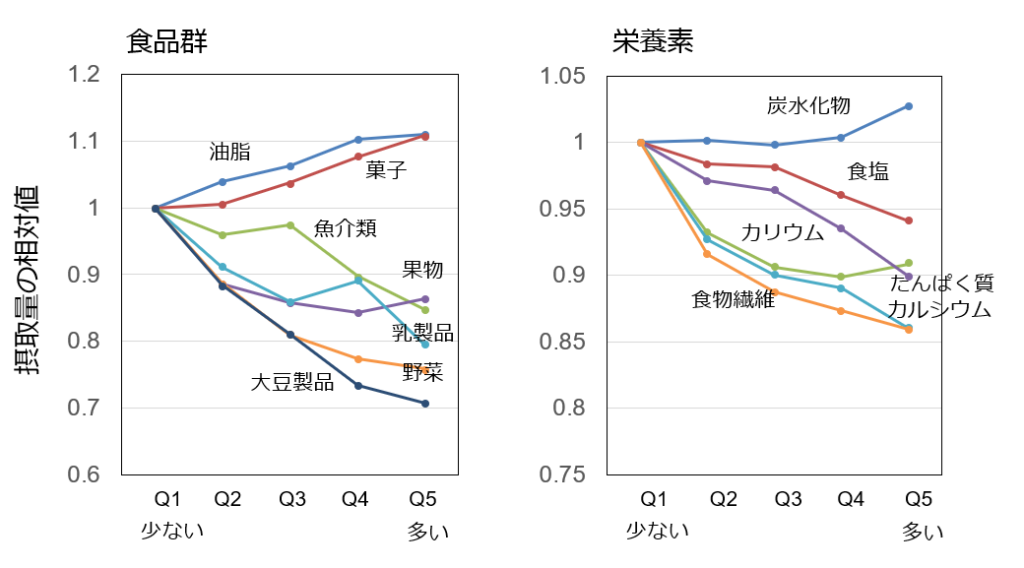

その結果がこちらの図1です。

図1の左の食品群の結果を見てみると、ソフトドリンクを飲む量が多い人は、少ない人に比べて、野菜、果物、大豆製品、魚介類などの積極的にとりたい食品の摂取量が少なくなっていました。

反対に、油脂や菓子などの摂りすぎに注意したい食品の摂取量が多くなっていました。

そして、食べる食品が異なるということは、そこに含まれている栄養素の内容が異なりますから、摂取する栄養素にも違いが出てきます。

図1右の栄養素の結果で示されているように、ソフトドリンクを飲む量が多い人は、少ない人に比べて、たんぱく質、カリウム、カルシウム、食物繊維などの、積極的に摂取しておきたい栄養素の摂取量が少なくなっていました。

ちなみに、この研究では、ソフトドリンクの摂取量が「多い」といっても、一番多い群の人たちの摂取量は2日に1回程度の頻度です。

そこまで大量に飲んでいるというわけでもないですよね。

それでも、摂取量の一番少ない、2か月に1回程度の人たちに比べてこれだけ影響が出ています。

もっと飲む人では、もしかしたらもっと、この傾向が強まっている可能性も考えられます。

この研究結果から分かるように、ソフトドリンクをたくさん飲むという習慣は、ソフトドリンクそのものからエネルギーを摂りすぎてしまうだけではなく、野菜、果物、魚介類などの健康に好ましい影響を与える食品を食べる機会を奪ってしまっているんですね。

元々そのような習慣を持っている人たちが、エネルギーを含んでいるソフトドリンクをやめて、カロリーゼロの飲料に代えたからといって、問題は解決するでしょうか。

それまでの食習慣になってしまっている、野菜、果物、魚介類などの摂取が少ない、という、今後の健康づくりのために改善したい問題点が残されたままですね。

とはいえ、これまで大量にエネルギーを含んだ甘い飲み物を飲んでいた人が、カロリーゼロの飲料に置き換えることで、エネルギー摂取量を抑える、という目的は達成できる可能性があります。

まずは食事改善のきっかけのひとつとして、この方法を使ってみることはよいかもしれません。

けれども、それですべての食事の問題が解決された、と思い込んでしまっては危険です。

これはあくまできっかけ。

それが達成できたところで、徐々に、その他の食習慣の中で改善すべきところに目をむけて、よりよい食習慣を身に付けられるように、食事改善を順に進めていきたいものです。

ある食品をたくさん食べている、という事実は、その食品の話だけでなく、それ以外の一緒に食べられやすい食品もたくさん食べるとか、相性の合わない食品の食べ方が少なくなる、など、他の食品の食べ方にも影響してきます。

食事改善の難しさは、このようにひとつの食品の食べ方が他の食品の食べ方にも影響しており、何かひとつを解決しただけでは問題の全体を解決しにくいところにあるのですね。

参考文献:

1. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2025年版. 2024.

2. Yamada M, et al. J Am Diet Assoc 2008; 108: 1997-2004.

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。また、食事摂取基準の本文全文を読んで詳しく学びたい方向けに、オンライン講座も開講しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

食事と体重の見直しで骨粗鬆症予防:食事摂取基準2025のポイント8

食事と体重の見直しで骨粗鬆症予防:食事摂取基準2025のポイント8  痛風のときに避けるお酒は?思い込みに注意!

痛風のときに避けるお酒は?思い込みに注意! 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします