食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

児林 聡美「フレイル予防にはたんぱく質を食べよう」って、よく聞きませんか?

改めてフレイルとは、高齢者に見られる、身体機能や活動量の低下、疲れ、意図しない体重減少によって、日常生活を送るうえで支障が出つつある状態のことをいいます。

フレイルになった人はそうでない人に比べて、その後の入院率や死亡率が上昇していることから、フレイルを予防することは高齢者の健康維持のために重要です(文献1)。

このフレイルを予防するための食事として「たんぱく質を十分に摂取することが重要そうである」ということを、以前のFOOCOMコラムで解説したところです(たんぱく質は高齢者のフレイルティを予防するか?)。(注意:今は「フレイル」の語が一般的に広がってきましたが、以前は「フレイルティ」や日本語の「虚弱」も使われていました。いずれも同じ意味です。)

この食事のアドバイスは、私の実施した研究結果(文献2)をもとにしています。

ほかにも、たんぱく質の摂取が重要である可能性を示している研究結果があることから、たんぱく質のフレイル予防効果は注目されているところです(文献3)。

けれども、フレイル予防に働いている栄養素って、たんぱく質だけではなさそうなんですよね。

実はこの研究(文献2)には続きがあります。

今回は、たんぱく質以上に、もっと効果的かもしれないフレイル予防のための食事を、私がその後実施した研究に基づいて紹介してみますね。

ビタミンEやビタミンC、そして各種カロテノイドなどの栄養素が持っている、体内の炎症状態を抑える「抗酸化作用」には、フレイルを予防する効果があるのではないかと考えられていて、実際に欧米の研究では、ビタミンEやビタミンCといった抗酸化栄養素の摂取が多い人でフレイルの人が少ないことが示されています(文献4, 5)。

これらの研究結果を参考に実施した日本人の研究でも、食事全体の抗酸化力の指標である「食事由来全抗酸化能(食事TAC)」が高い人で、フレイルの人の割合が少ないという結果が出ていたんですよね(文献6)。

けれども、食事TACが高い人って、野菜、果物などの食事を多く食べている人です。

ということは、健康的な食事を摂るように気を付けていて、たんぱく質も十分食べている人が多いと考えられます。

そのせいで、たんぱく質摂取量とフレイル、食事TACとフレイル、というふうに、別々に関連を調べてしまうと、それぞれが単独で影響を与えているのか、それとも他方の影響の代理指標になっているのか、といったことが十分には検討できていなかったんです。

それに、食事中のたんぱく質含量と食事TACの両方が高い食事が、フレイルとさらに強く関連するのかもわかっていませんでした。

そこで、たんぱく質または食事TACとフレイルとの関連を、他方の食事変数の影響を取り除くという統計学的な手法を使って、それぞれ独立に検討しました。

さらに、たんぱく質摂取量と食事TACの組合せとフレイルとの関連を検討し、それぞれ単独の場合に比べて、関連が強まるかどうかを検討したんです(文献7)。

対象者は「女性3世代研究」と呼ばれる研究に参加した65~94歳の女性2108人です。

(この研究がどうやって実施されたのか、ぜひ「研究の裏側お見せします」シリーズの連載をご参照ください。)

フレイルの判定は、以前のコラムで解説した方法(文献2)と同じように、質問票の回答から行いました。

その結果、対象者のうち481人(22.8%)がフレイルと判定されました。

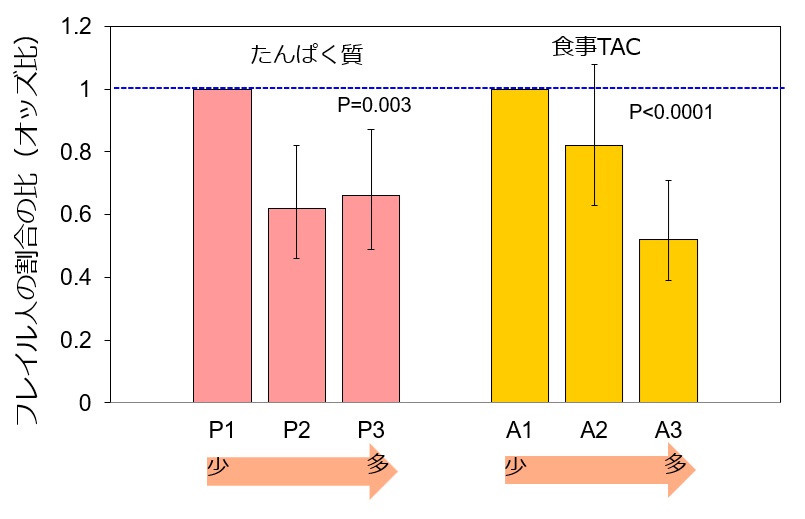

対象者をたんぱく質摂取量に従って、低い群から高い群の3群(P1~P3)に分け、各群でフレイルなしの人に対するフレイルありの人の割合を、P1群を基準にして算出しました(オッズ比)。

同じことを食事TACでも、A1群からA3群にわけて行いました。

このとき、他方の食事変数の影響を取り除いて、独立に検討しています。

その結果、どちらも値が高いほど、フレイルの人の割合が低くなっていました(図1)。

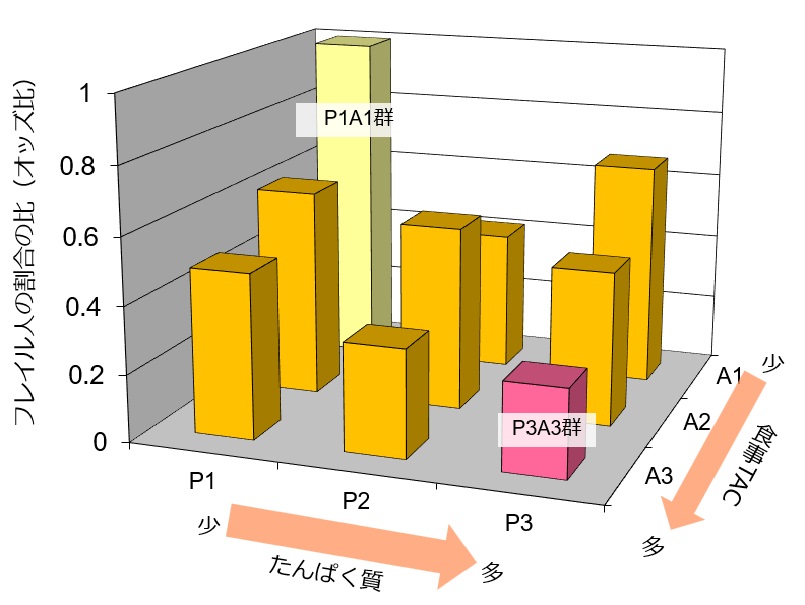

次に、たんぱく質摂取量および食事TACの3群ずつの組合せ(3×3群)により9群に分け、両方が最も低い群(P1A1群)を基準にした各群のフレイルの人のオッズ比も算出しました。

その結果、P1A1群に対して、最も高い組合せのP3A3群のフレイルのオッズ比は、たんぱく質および食事TAC単独との関連よりも強く認められました(図2)。

この結果から、フレイル予防のためには、たんぱく質の摂取量を増やすと同時に、食事TACを高める食品を摂取するとよいかもしれない、と考えられます。

では食事TACを高める食品を摂りましょう、といっても、どういうものを食べたらよいか、イメージがつきにくいですよね。

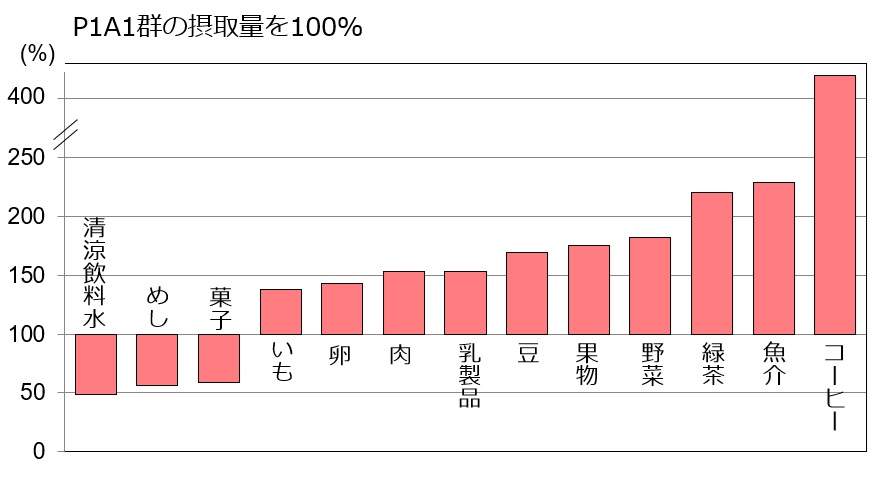

そこで、P1A1群とP3A3群の食事を比較して、フレイルの人の割合が少ないP3A3群では実際にどのようなものを食べているか調べてみました。

その結果、P3A3群はP1A1群に比べて、菓子や清涼飲料水の摂取量が少なく、果物、野菜、豆、魚介、緑茶、コーヒーの摂取量が多くなっていました(図3)。

果物、野菜、豆、魚介、緑茶、コーヒーなどの摂取を増やし、菓子や清涼飲料水の摂取を減らすことは、日本人高齢女性のフレイル予防に効果的な食習慣である可能性が考えられます。

フレイル予防にはたんぱく質が注目されているところですが、今回紹介した研究では、たんぱく質だけでなく、抗酸化栄養素にもフレイル予防に期待が持てることが示されていますし、その効果はたんぱく質と抗酸化栄養素の両方を十分に食べることでさらに強まる可能性があります。

ひとつの食品や栄養素に注目するのではなく、様々な食品から食事を摂取することの大切さも、この研究では伝えているのかもしれません。

そして、研究は日々行われています。

今回のように、一度たんぱく質のフレイル予防効果が言われ始めたあとで、別の栄養素によるフレイル予防効果が言われることもあります。

そのときには、新しい知見も取り入れながら食事を見直していく、柔軟な姿勢が求められます。

今の最新の知見は、いずれは新しい研究結果によって、覆ることがあるかもしれないということを頭に入れておきながら、食情報を眺めてほしいなと思うのです。

とはいえ、たったひとつの研究で結論を下すことはできません。

フレイルを予防するための食事の量やその食べ方(タイミング)などを明らかにするためには、さらなる研究が必要になります。

この研究ひとつに固執せずに、他の研究結果や今後の研究も参考にしながら、日々の食事を考えていきましょう。

参考文献:

1. Fried LP, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56: M146-56.

2. Kobayashi S, et al. Nutr J 2013; 12: 164.

3. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2025年版(案). 2024.

4. Bartali B, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006; 61: 589-93.

5. Kaiser MJ, et al. Aging Male 2009; 12: 87-94.

6. Kobayashi S, et al. J Nutr Health Aging 2014; 18: 827-39.

7. Kobayashi S, et al. Nutr J 2017; 16: 29

※7月より、食事摂取基準2025年版を読み解くための5か月間の講座を開講します。

講座の内容はこちら。

詳細は今後、メールマガジン読者様にお伝えしていきます。この機会にぜひご登録ください。

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

「みかんで骨折予防」から機能性表示食品を考える

「みかんで骨折予防」から機能性表示食品を考える  その解釈は間違いかも!論文に基づいた広告の実態

その解釈は間違いかも!論文に基づいた広告の実態 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします