野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子国民生活センターが、同センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース「PIO-NET」によって収集した、2024年度の消費生活相談情報および危害・危険情報をまとめた報告書を発表しました。

2024年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-(発表情報)_国民生活センター

2025年8月6日

2024年度 全国の危害・危険情報の状況-PIO-NETより-(発表情報)_国民生活センター

2025年9月10日

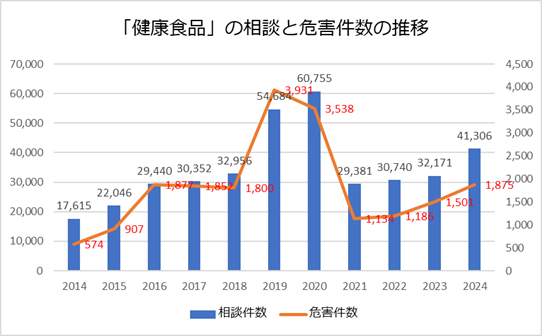

それらのうち、「健康食品」について、過去の報告も含めてグラフ化したものを以下に示します。

相談件数は左側の目盛、危害件数は右側の目盛です。

概ね相談件数が多いと危害件数も多くなっています。グラフを2014年から始めているのは、2015年に機能性表示食品制度が始まっているので、それによって相談件数と危害件数が増加していることがよくわかるからです。新型コロナウイルスパンデミックを経て少し低下したようにみえる報告数はやや上昇傾向でしたが、2024年は紅麹を含む機能性表示食品による大きな事件があったこともあり明確に増加しています。

2024年の危害内容は、「消化器障害」が1,006件(53.7%)で、次いで「その他の傷病及び諸症状」 411件(21.9%)、「皮膚障害」376件(20.1%)の順でした。これは例年似たような傾向で、健康食品では「消化器障害」と「皮膚障害」がよく報告されます。

消費者相談に報告しない人もいるだろうことを考えると、毎年数千人が健康食品によって何らかの危害を被ったと感じているわけですが、そのうち具体的な健康食品が原因であると同定されて何らかの対策がとられたものはほとんどないのです。因果関係の立証がほぼ不可能だからです。

因果関係が立証されていないとはいえ、健康食品による健康被害は確実にある、と考えられます。個別の商品については何も言えなくても、消費者は健康食品による現実的なリスクはあることを知らされるべきだと思います。

これに関連して、先に掲載した「プベルル酸の毒性について – FOOCOM.NET」の記事が思いのほか多くの人に読まれたようで、いくつか質問もあったため補足したいと思います。

具体的には、小林製薬の汚染ロットの製品を摂取して蕁麻疹が出たのに因果関係が立証できないとして健康被害と認められなかった、という例がありました。

プベルル酸についてはもっと長期の安全性試験を行うことが望ましく、それによって腎毒性以外の有害影響についてもさらに明らかになる可能性はありますが、その中には湿疹や皮膚炎のような皮膚症状は含まれません。ラットやマウスの皮膚はヒトの皮膚とは全く違うので、動物での安全性試験で「ヒトの皮膚への影響が示唆される」ことはないです。

しかしながら医薬品の有害事象としては湿疹や皮膚炎のようなものは比較的よくみられるもので、「薬疹」として知られます。一般的には医薬品成分に対するアレルギー症状と考えられ、原因となる薬を中止することで改善します。

ごくまれにスティーブンス・ジョンソン症候群のような重症例があり、命に係わることもあります。原因となる医薬品は多種多様で、どんな薬でも薬疹をおこす可能性があり、薬の強さと薬疹をおこしやすいかどうかは関係ないとされます。

従って健康食品に含まれる何らかの成分によって皮膚炎がおこることは、当然予想されるのです。それは国民生活センターの報告からも明らかです。

しかし医薬品の場合、薬を処方した医師がその薬の使用前後の患者さんの様子から、その医薬品による薬疹であることを診断できるのに対して、個人が記録もつけずにいろいろな健康食品を使用していて皮膚炎になったとしても、それがその健康食品が原因かどうかはその人の記憶だけが根拠です。

さらに仮に原因が一つの健康食品しかありえないと考えられるとしても、その製品に含まれるどの成分が原因なのかはわかりません。食品の場合、全ての成分がわかっているわけではないからです。使用を中止したらおさまったので医師の診断をうけなかった、という人も多いでしょう。

結果的に医薬品の世界では常識的に副作用として疑われる皮膚症状が、健康食品の成分の場合には記録として残らないためほぼ無視されることになります。

またアレルギーについても、医薬品ではアレルギーは重大な副作用なので、アレルギーの出やすい医薬品については注意喚起やアレルギー反応が起こった場合に備えるなど対応されます。しかし食品の場合、アレルギー事例の多い食品には表示が要求されるものの、アレルギー反応そのものは食品の問題ではないと考えられることが多いです。

牛乳や卵のような重要な食品でアレルギーになる人が多かったとしても、牛乳や卵が悪いわけではない、というわけです。錠剤やカプセル剤のような形態の健康食品も「食品だからアレルギー反応がでても個人の体質のせいで製品には何の問題もない」という認識で扱われているようです。

つまり、健康食品が原因で薬疹のような被害がでたとしても、動物実験では報告されず特定成分による有害事象として集められる可能性もないため、因果関係の立証はほぼ不可能です。

でもほぼ確実に、被害は出ている、と考えられるのです。

現状ではそうした被害者を救う方法はありません。せめてそういうリスクがあることは知っておいてほしいと思います。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

亜硝酸に関する誤解をなくそう~香港トータルダイエットスタディから~

亜硝酸に関する誤解をなくそう~香港トータルダイエットスタディから~  MAHA戦略報告書

MAHA戦略報告書 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。