野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子最近、これまでと同じように台湾に輸出していたのに基準違反で不合格になったというニュースを時々見るようになりました。

日本から輸入の6品目が水際検査で不合格 米油や乳幼児向け煎餅など/台湾 – フォーカス台湾

(2025年4月2日)

亀田製菓製品で台湾基準超のカドミウム 日本の基準値は下回る|NHK 新潟県のニュース

(2025年1月16日)

今回注目したいのは、国によって使える農薬が異なるために違反になることがある農薬の残留基準についてではなく、意図せず食品に含まれることがある汚染物質についてです。

紹介したニュースでは、グリシジル脂肪酸エステルとカドミウムが「汚染物質」に該当します。

実は台湾はここ数年、かなり精力的に食品法規の汚染物質や毒素に関する基準を改定しているのです。

食品法規條文查詢_消費者專區

(英語)

食品中汚染物質と毒素の衛生基準

2018年5月8日発表

2020年6月17日改定

2021年2月4日改定

2022年5月31日改定

2024年3月28日改定

2024年11月28日改定

現時点(2025年4月)では2024年3月28日改定の基準が適用されていますが2026年1月1日からは2024年11月28日改定の基準が適用されます。

そして注目すべきはその内容なのですが(以降の数字は最新版参照)、かなり細かく設定していて、その多くはコーデックスやEUなどの基準に準じたものになっています。

基準を設定しているものは

そして対象となる食品として、乳幼児用食品やベビーフードを別枠で設定しているところが特徴です。乳児は生後12か月まで、幼児は12か月以上36か月までとし、「ベビーフード」は乳幼児用に意図された食品と定義し、無機ヒ素なら玄米は0.35 mg/kg、精米は0.2 mg/kgですが乳幼児用食品を作るためのコメについては0.1 mg/kgを基準としています。

カドミウムはコメについては0.4 mg/kgですが乳幼児用穀物ベースの食品については0.04 mg/kgです。フモニシンはヒトの食用のトウモロコシベースの食品の基準は1 mg/kgですが乳幼児用食品やベビーフードでは0.2 mg/kg、ゼアラレノンはそれぞれ0.1 mg/kgと0.02 mg/kgです。乳幼児用食品の基準は一般用に比べて相当低く設定されています。

冒頭で引用したニュースの亀田製菓の幼児用せんべい「ハイハイン」はこの乳幼児用食品の基準をわずかに上回ったのが「基準違反」になったわけです。

なお最新の改定ではカカオ分の多いチョコレートのカドミウムに細かく基準を設定しています。「高カカオ」チョコレートにはカドミウム含量の多いものがあるので要注意、です。

この、汚染物質に対する基準を強化することと、乳幼児用に特に安全基準を厳しくするというのは近年の世界的傾向なので、今後もより厳しくなることはあっても緩和されることはないと思います。

重金属などはヒトで有害影響が明確にあるものの、農薬などのように完全に排除することができないためにある程度のリスクは許容せざるを得ないものがあります。それが研究や技術の進歩、管理の高度化などで新たなリスクが明らかになったり、より安全に管理できるようになったりすると基準が見直されます。

さらに子供たちは将来、今の大人たちより長生きすることが予想されるため、高齢になって明らかになる有害天然物の影響を大きく受ける可能性もあります。そのため小さい子供たちにはより安全側に余裕をもたせることには一定の合理性があります。

輸出を考えるのであれば、こうした世界の動向には適応していく必要があります。

グリシジル脂肪酸エステルについては、台湾の消費者向けに販売される食用油脂の基準が1000μg/kg、乳幼児用穀物ベースの食品の製造に使うための油脂の基準が500μg/kgとなっていて、基準違反となった製品は機能性表示食品のこめ油(届出番号:G1344)で1428μg/kgが検出されています。

グリシドール脂肪酸エステルは食用油を精製する工程で高温で生じる製造副生成物と呼ばれるものの一種で、関係業界団体と農林水産省が低減のための手引きを作成しています。台湾の基準は「グリシジル脂肪酸エステル(グリシドールとして)」の量なので、遺伝毒性発がん性物質であるグリシドールがある程度含まれているものが機能性表示食品として健康上の効果効能を謳って販売されているというわけです。

消費者庁の機能性表示食品データベースによると機能性関与成分とされているのはγ オリザノールであり、表示しようとする機能性は「本品には、血中の中性脂肪や総コレステロールを低下させる機能が報告されている成分を含みます」です。「安全性に関する基本情報」、「生産・製造及び品質管理に関する情報」のところには製造副生成物関連の記述はありません。

これは、機能性表示食品制度が企業に対して、食品の安全性のために業界団体と農林水産省が推奨している手順をきちんと守った普通の食用油を作ることより、明確でない根拠で機能性を宣伝したほうがいいというインセンティブを与えることで消費者のためにならないだけではなく企業の方向性にもあまりよくない影響を与えている事例だと思います。

消費者が求めるのはなにより安全な食品であるはずだし、企業もそれにこたえるのが第一であるべきだと思います。(後編に続く)

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

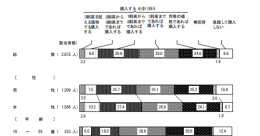

消費者意識調査報告書を読む 【その2 日本の報告書】

消費者意識調査報告書を読む 【その2 日本の報告書】  カドミウムに関する話題(後)日本国内の基準値超過米(あきたこまち)

カドミウムに関する話題(後)日本国内の基準値超過米(あきたこまち) 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。