野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子環境に配慮した食品の表示(クレーム)に、世界の消費者、日本の消費者はどのようにとらえているのでしょうか。OECD(経済協力開発機構)の調査と日本の内閣府世論調査と2回に分けてみていきましょう。

その1は、国際的な視点でOECDから「消費者は食品の環境持続可能性クレームにどう反応するか?:40か国からの根拠」という報告書が2025年2月19日付で発表されました。

Deconinck, K. et al. (2025), “How do consumers interact with environmental sustainability claims on food?: Evidence from 40 countries”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 218, OECD Publishing, Paris,

https://doi.org/10.1787/0587c663-en

消費者がどんなクレーム(表示)に反応するのか、国際的に調べた興味深いデータなのでご紹介しましす。

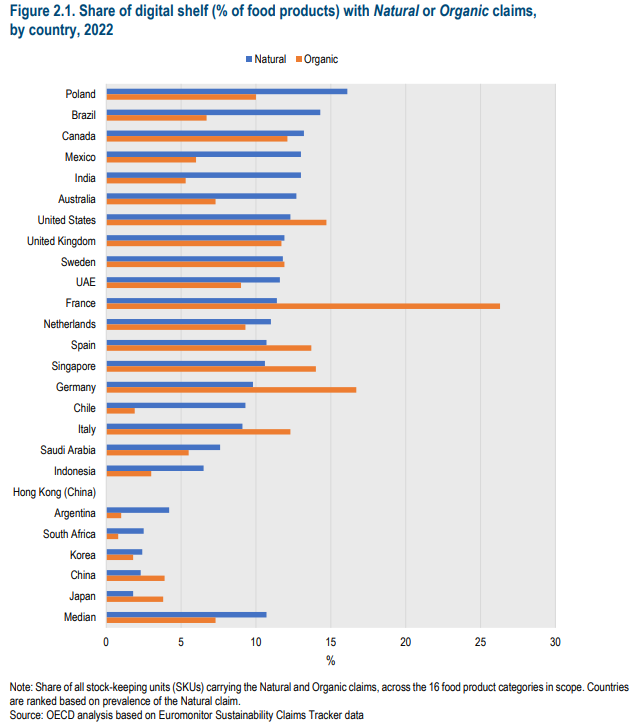

この報告書の図2.1がとても印象的でした。

この報告書は、「ユーロモニター持続可能性クレーム追跡調査Euromonitor Sustainability Claims Tracker」 (2022)および「ユーロモニター消費者の声:持続可能性調査Euromonitor Voice of the Consumer: Sustainability survey」(2023)の二つの調査をもとに、食品に表示される環境や持続可能性に関する宣伝文句(クレーム)と、それに対する消費者の反応をまとめたものです。

前者が食品に表示されているクレームを調べたもので、25か国の主要小売店のウェブサイトで販売されている16のカテゴリーの食品に付与されている持続可能性関連クレームを在庫管理単位(SKU)、つまり商品の数あたりどのくらいつけられているかを調査しました。クレームとしては、ナチュラル、オーガニック、環境に優しい、フェアトレード、地元産、持続可能な資源、ベジタリアン、動物福祉、人工成分を含まない、等全部で61が含まれています。その結果が図2で、図2.1ではそのうち最も多いクレームであったオーガニックとナチュラルがついている製品の割合を示したものです。ネットの調査なのでデジタルシェルフと表現されていて、実際に店舗で販売されている商品とは異なる可能性があることなどへの注意は必要です。

図からはフランスがオーガニッククレームが際立って多いこと、全体の中央値ではオーガニックよりナチュラルのほうが多いこと、そして日本はどちらもあまり多くないこと、がわかります。

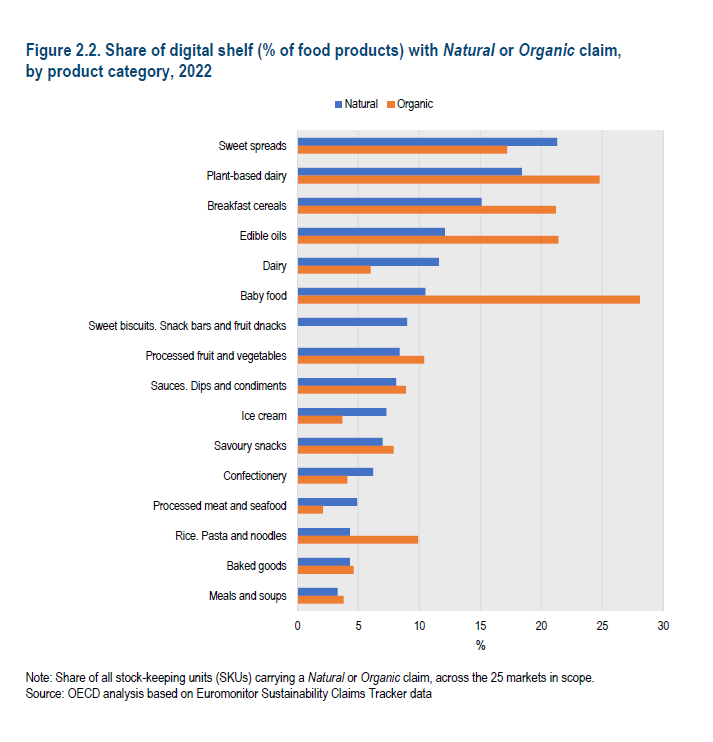

図2.2は商品のカテゴリー別に集計した結果で、「ナチュラル」あるいは「オーガニック」と最も多く謳っていたのは意外なことに甘いスプレッド(ジャム等)、次いで植物ベースの乳代用品、朝食シリアル、食用油、乳製品、ベビーフードとなっています。

逆にそのようなクレームが少ない食品は食事セットやスープ、焼いた製品、米やパスタや麺、となっています。これは表示の多い国で多く販売されている食品を反映した結果になっているようです。「オーガニック」表示なら最も多いのがベビーフードで、フランスの事情に引きずられたのでしょう。

二つ目の消費者意識調査は、オンラインで40か国の15才以上の40691人の回答をまとめたもので、オンライン調査なのでインターネットの普及率が低い国では回答者が高学歴に偏っているバイアスがあります。「環境に優しい」「オールナチュラル」「100%オーガニック」「放し飼い」といったクレームのある商品を買いたいと回答した人の割合も、こうした持続可能性クレームを信頼できるものと考える人の割合も日本は40か国中最低レベルでした。

この結果から、「日本の消費者は同等の他の国に比べて持続可能性クレームに関心が少ないようだ」と書かれています。そしてこのOECDの報告書では全部で8つしかない囲み記事のうち二つが日本についてのものなので、多分注目されているのでしょう。

でも私は日本の消費者の意識が問題だとは思いません。というのは40か国平均で消費者が最も購入意欲が高く信頼も高いのが特に定義のない「オールナチュラル」「ナチュラル」クレームで、膨大な費用と手間暇をかけて認証や宣伝を行ってきた「オーガニック」クレームはそれほど魅力的ではないらしいのです。

「環境に優しい」「ホルモンフリー」「ノンGMO」「グラスフェッド(牧草で育てた)」といったクレームを最も魅力的だと感じないのが日本の消費者だったのですが、こうした宣伝文句がどうして「環境に良い」のかわからない、ほうが「正しい」でしょう。

気候変動のなかでも栽培可能な干ばつや暑さへの耐性をもつ作物などを作るために遺伝子組換えやゲノム編集技術を用いることは世界中で必要とされています。そうした技術を否定することが「持続可能性クレーム」であるという認識は端的に間違いだと思います。日本の消費者は環境によさそうな雰囲気だけで実際にどうなのかわからない宣伝には他の国より懐疑的な賢い消費者だともいえます。瓶詰めされたベビーフードに「オールナチュラル」と書いてあったとして、何を想像すればいいのでしょうか?

ただこれらのクレームがついていると、より高い値段で販売され、それを買うのはより高収入で高学歴の人たちであるという傾向が報告されています。

「ナチュラル」「ノンGMO」「菜食者用」「動物福祉」「ハラル/コーシャ―」「人工成分を含まない」といったクレームが環境や持続可能性にとって実際どういう意味があるのかについてはこの報告では何も言っていません。単に市場にそういうクレームがあり、それに対して消費者がどう反応するのかを報告しただけです。国や地域によっては同じ言葉でも意味が違うかもしれません。それを踏まえたうえで、日本の消費者はやや特殊かもしれないと報告されているのです。

(その2 日本の報告書に続く)

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

包装表面(front-of-package ; FOP)栄養表示を巡る話題

包装表面(front-of-package ; FOP)栄養表示を巡る話題  消費者意識調査報告書を読む 【その2 日本の報告書】

消費者意識調査報告書を読む 【その2 日本の報告書】 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。