野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

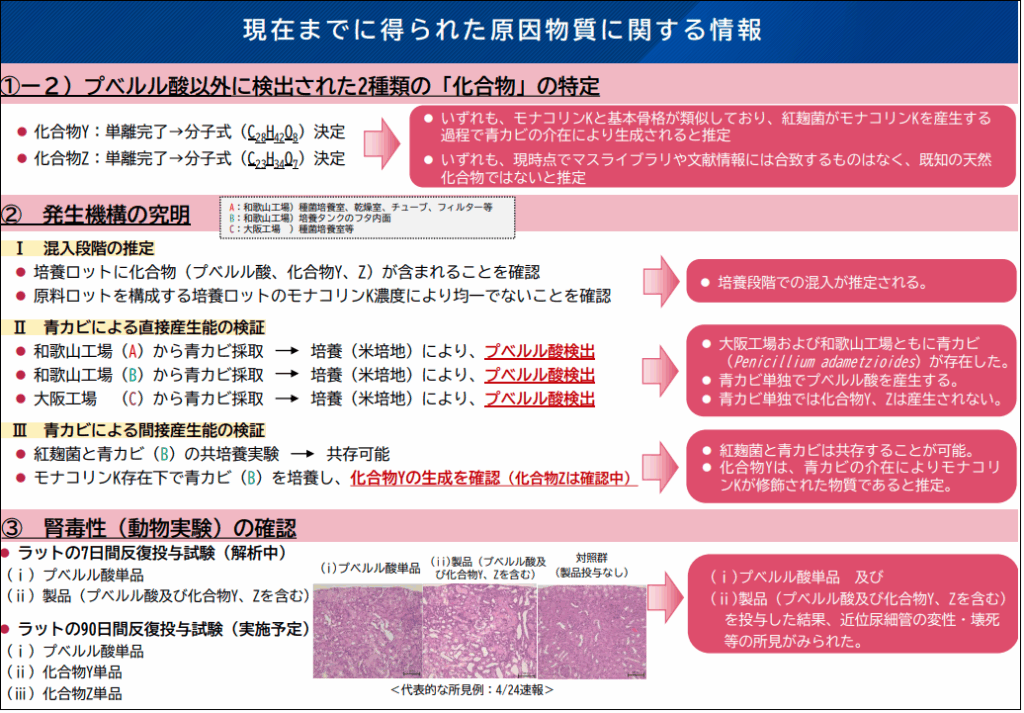

畝山 智香子昨年、小林製薬の紅麹を含む食品による健康被害の原因究明が続いているという内容の記事で、動物実験の説明をしました。

紅麹サプリの原因究明 動物実験について理解を – FOOCOM.NET(2024年6月22日)

それから1年以上経ったので続報をお届けします。

まず厚生労働省が2024年5月28日付で公表した「小林製薬社製の紅麹を含む食品の事案に係る取組について」と題する資料では下記のとおり「ラットの90日間反復投与試験(実施予定)」とありました。

しかし、2024年9月18日付で公表した資料からは90日間反復投与試験は削除されています。以下から確認できます。2024年5月28日付の資料と2024年9月18日付の資料を比べてみて下さい。

紅麹を含む健康食品関係 |厚生労働省

この時点で90日試験はやらなそう、というメッセージになっていました。

ただ既に90日試験の予備試験である28日間試験は実施していたようで、その結果が論文としてJournal of Toxicologic Pathologでプレプリント公開されています。

A 28-day subacute toxicity study of puberulic acid in Crl:CD(SD) rats

(オープンアクセス)

28日間試験結果を少し解説してみたいと思います。

英語論文は苦手だと感じる読者もいるかとは思いますが、実はこの結果は論文として発表されるより先に日本語で公開されています。

国立保健医療科学院の厚生労働科学研究成果データベースから、以下のタイトルです。

令和 6 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 (食品の安全確保推進研究事業)

食品を介したダイオキシン類等有害物質摂取量の評価とその手法開発のための研究

分担研究年度終了報告書

(6)原因物質と推定されるプベルル酸等の毒性に関する研究

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202423010A-buntan6_0.pdf

要約部分を以下に抜粋します。

資料1 ラットを用いたプベルル酸の 28 日間反復経口投与毒性試験

要約

プベルル酸を各群 5 匹の 6 週齢 Crl:CD (SD)ラットに対して、0.5 w/v%メチルセルロース水溶液を溶媒として雄には 0, 1, 3 及び 10 mg/kg、雌には 0, 0.3, 1 及び 3 mg/kg の用量で 28 日間強制経口投与し、反復投与による毒性影響を検討した。また、雌雄の対照群及び高用量群については投与終了後 14 日間の回復期間後に剖検する群を設定し、毒性影響の回復性を併せて検討した。

その結果、プベルル酸の毒性影響は腎臓及び胃(腺胃)に認められた。腎臓に対する毒性影響として、尿検査における尿糖の増加及び血清生化学検査におけるクレアチニン(CRE)の高値が雄の 10 mg/kg 群に、肉眼的病理学検査における腎臓の退色並びに病理組織学的検査における腎臓の近位尿細管の空胞化、壊死及び再生が雄の 10 mg/kg 群及び雌の 3 mg/kg 群に認められ、さらに雄の 10 mg/kg 群では病理組織学的検査において間質の炎症細胞浸潤がみられた。また胃に対する毒性影響として、病理組織学的検査における腺胃粘膜のアポトーシス及びび漫性過形成が雄の 3及び 10 mg/kg 群並びに雌の 3 mg/kg 群に認められた。以上の結果から、本試験条件下におけるプベルル酸の無毒性量は雌雄ともに 1 mg/kg/day と判断した。

回復期間終了時では、雄の 10 mg/kg 群の 1 例の腎臓に肉眼的病理学検査において変色巣が認められ、病理組織学的検査においては限局性の間質の線維化、再生尿細管並びに腎乳頭における鉱質沈着及び集合管の拡張が認められた。同個体の腎臓の他の部位に異常は認められず、また同群の他の 4 例及び雌の 3 mg/kg 群の全例の腎臓にも異常は観察されなかった。投与期間終了時における病理組織学的検査では、腎臓の変化は雄の 10 mg/kg 群及び雌の 3 mg/kg 群の全例に認められたことから、プベルル酸の腎毒性は回復性を有するものと総合的には判断されたものの、重篤な障害が生じた場合には線維化を含む慢性病変に移行する可能性も同時に示唆された。胃の変化は回復期間終了時には観察されず、回復性を示すと考えられた。

詳細なデータも記載されているので興味のある人は確認してください。

私が思う重要ポイントは、腎臓以外にも毒性が確認されていることと、性差がありそうだということです。こういうことは動物を使った試験でないとなかなかわからないです。そのメカニズムは何か、それはヒトでもあてはまる可能性はあるのか、などについてもっと知りたいところです。そして小林製薬の紅麹を含む食品によって健康被害を被った人たちにとっても重要な情報である可能性があります。

先に以下の記事で指摘したように、小林製薬は健康影響は腎障害以外は認めないかのような不可解な対応をしてきています。

小林製薬の健康被害情報の過少報告問題(前)~アリストロキア酸の事例から考える – FOOCOM.NET(2024年7月22日)

そして厚生労働省のワーキンググループでも、腎臓への影響に絞って検討しています。

厚生科学審議会(食品衛生監視部会機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会紅麹関連製品に係る事案の健康被害情報への対応に関するワーキンググループ)|厚生労働省

つまり、実際には紅麹を含む食品によって健康被害を被っているのに、腎臓への影響ではないという理由で関係ないと判断されている人たちがいる可能性があるのです。男女差についても多分あまり考慮されていないと思います。

大阪市の発表した食中毒詳報の疫学解析結果によると被害を訴えた人の70%が女性です。これだけではもともとの使用者が多かっただけなのか、同じ量でも女性の方が悪影響が出やすいのかはわかりませんが、性差については通常の食品からは摂れないような量を継続して摂取する健康食品の安全性についてさらに検討すべき課題のひとつだと思います。

また28日間試験での3 mg/kg投与量での雌の全例に明確な腎毒性、というのは強い毒性だと思います。あまりピンとこない、という人への説明としては、短期間の動物試験で無毒性量が1 mg/kgという結果から仮に無理やりTDIを導出するとしたら、デフォルトの安全係数100と短期データであるための不確実係数10を用いて、0.001 mg/kg/日になります。ただし遺伝毒性に関するデータはないので、遺伝毒性がないと仮定した場合です。

食品添加物でよくやり玉にあがる保存料のソルビン酸のADIは25 mg/kg/日です。残留農薬では除草剤グリホサートが1 mg/kg/日、ネオニコチノイド系殺虫剤アセタミプリドは0.071 mg/kg/日です。

もう一つ参考になるかもしれない例としては先の記事でも紹介した腎毒性のある天然の発がん物質であるアリストロキア酸の、動物での毒性を明確に示す用量が5-10 mg/kgです。

例えばマウスの実験でアリストロキア酸の誘発性腎毒性が性差で異なる報告もあります。

Sex differences in aristolochic acid I-induced nephrotoxicity in mice and the effect of estradiol – PubMed

もちろんリスクは摂取量によるので、市販されていた製品にどのくらいの量含まれていたのかも知りたいですし、被害者の使用期間は28日よりずっと長い人も多いのでより長期間の試験結果も知りたいところです。ただそのようなデータがいつか提供されるだろうという予想は残念ながらできません。

令和4年9月の新型コロナ感染症対策本部決定によって、厚生労働省が所管する食品衛生行政のうち、食品の衛生規格基準等の食品衛生基準行政が令和6年度から消費者庁に移管されています。これによって食品衛生法の主な所管官庁は消費者庁になり、厚生労働省での国民の健康を守るための食品安全関連業務は縮小されました。

消費者庁に移管された部門と密接に協力するという建前とは違って、紅麹を含む健康食品への対応にあたっては行政移管の時期と重なって大きな不都合があったことは事実で、それは政治的に食品安全が軽んじられた結果です。

そうした中で、数ある食中毒事件の一つである紅麹を含む健康食品による健康被害事例の原因究明に費やせるリソースはおそらくそれほどない。例えばプベルル酸の90日あるいは2年間の安全性試験を実施するには相当な予算を必要とします。これから広く消費者にばく露が予想されるわけでもないカビ毒の研究に国民の税金を使う優先順位は低いでしょう。

しかしこのような大規模な健康被害をおこした物質についてはしっかりデータを出すべきだとも思います。もしこれが医薬品や食品添加物あるいは農薬の不純物だったなら、企業または業界団体で信頼回復のためにデータを出すだろうと思います。

機能性表示食品の制度は、科学的データを出す能力のない小規模事業者でも健康への効果効能を宣伝することができるように規制を緩和してできたものです。従って何か問題が起こった場合でも個々の企業は対応できない可能性が高い。責任はとれないが効果は宣伝させろという時点でどうかとは思いますが、業界全体としては繫栄している。それなら業界全体として基金なり団体をつくるなりして第三者に試験を委託する等はすべきだと思います。

つまり今後プベルル酸の基本的毒性情報がきちんと提供されるかどうかは、政治あるいは業界が食品安全上の重大事故の問題を重く受け止めて何らかの追加対策をとるかどうかにかかっている、ということです。

機能性表示食品というものが、リスクが高いにもかかわらず事故がおこって健康被害が出ても原因究明すらまともに行われないものであるのなら、消費者ができることは拒否することだけでしょう。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

超加工食品の最新研究(その2)解説編 背景と考察

超加工食品の最新研究(その2)解説編 背景と考察  まだ発表されない2番目のMAHA報告書

まだ発表されない2番目のMAHA報告書 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。