野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

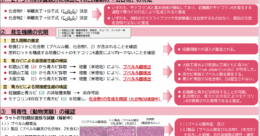

畝山 智香子超加工食品の最新研究として、Nature Medicineに掲載された超加工食品(UPF)と最小限の加工のみの食品(MPF)の研究の無作為化クロスオーバー試験について「その1」で紹介しました。その2では解説編として、背景情報を含めて考察したいと思います。

超加工食品と健康との関連についての研究は多くが自己申告の食事内容をもとにした観察研究であり、因果関係を立証できるようなものではありません。その中でヒトでの介入研究として注目されたのが2019年に発表された、アメリカで行われた、参加者を施設に閉じ込めたうえでUPFとMPFを食べてもらった研究です。

Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake

Kevin D. Hall et al.,Cell Metabolism Volume 30, Issue 1p67-77.e3July 02, 2019

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(19)30248-7

Supplemental Information

20人の成人で2週間ずつのクロスオーバー試験を行い、UPF群のほうが1日約500 kcal摂取量が多く体重が増えたことを報告しています。

これとほぼ同じプロトコールで日本で行われた試験も報告されていて、こちらは人数が9人と少ないですがUPF群のほうが813.5 kcal多く食べています。

Ultra-processed foods cause weight gain and increased energy intake associated with reduced chewing frequency: A randomized, open-label, crossover study

Shoko Hamano et al., Diabetes, Obesity and Metabolism Volume26, Issue11 November 2024 Pages 5431-5443

https://dom-pubs.pericles-prod.literatumonline.com/doi/10.1111/dom.15922

Supporting Information. PowerPoint 2007 presentation , 16.4 MB

これらを踏まえて、人数は55人と大幅に増やし、期間も2週間から8週間に延長し、現実世界で実施した、というのが今回の英国の研究のポイントです。実際の対象者を考慮して肥満あるいは過体重の人が対象となっています。

試験デザインがクロスオーバーで、比較されているのは介入前後での体重の差であること、提供されている食事が常に2倍量であることは同じです。

このアメリカ、日本、英国の研究で是非見てほしいのが、それぞれの研究者がUPFとMPF群で提供した食事の内容です。

観察研究では被験者の自主申告によってUPFかどうかを判断せざるを得ないので分類が難しい場合がありますが、介入研究では研究者が選択した食事が提供されているので、彼らが考える「加工の少ない理想的な食事」と「加工の多い望ましくない食事」がどういうものかが具体的にわかります。

各論文のURLを示しましたが全てオープンアクセスです。そして論文本文ではなく、Supplemental Information あるいはSupporting Information(補遺)として実際にどのような食事が提供されたかの写真が提供されています。Nature Medicineについては以下の補遺表25-26です。

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-025-03842-0/MediaObjects/41591_2025_3842_MOESM1_ESM.pdf

この中では英国の研究が毎朝のようにオート麦と果物で、その写真の撮り方からも最も食事に興味がないのだなと思わされます。ただし研究の趣旨に最も忠実に見えるのは英国のメニューで、MPF群はオーバーナイトオーツに果物の時にUPF群は市販のオーツシリアルバーといったように比較的近いメニューにしてあります。

米国と日本の食事内容は群によってあまりにも違うので、加工がどうこう以前に違うものを食べているとしか言いようがない感じです。米国の試験では白い食パンはUPFなのに日本ではMPFなのか?とか、パック入りの豆腐はUPFではないのか?といった疑問もたくさんうかびます。最もバラエティに富んだメニューになっているのは各種冷凍食品を含む日本のUPF群で、それがカロリー摂取量を増加させる最も大きい理由の一つでしょう。

各国のMPFとされるものとUPFとされるものの明確な共通点や差異を見つけ出すのは難しく、国による違いのほうが大きいように見えます。UPFの定義が明確ではなく、研究者ですら分類がばらばらになる、という根本的な問題が明白です。同時に食文化は国によって違うので、外国の食事研究は日本にはあてはまらないことがあるのも理解できると思います。

そしてこの3つの研究のうち、UPF群で最もカロリー摂取量が増えたのは日本ですが、御存じのようにこの3つの国では日本が最も肥満率が低いです。

つまりこれらの研究から「UPFが肥満の原因になる」と主張するのは難しいです。

被験者を閉じ込めて比較した先行研究2つではUPFは体重が増えることを示していたので、この研究をデザインした時にはおそらくUPFで体重が増え、MPFで体重が減ることを期待していたのだろうと思われます。しかし実際は違って、どちらの群でも体重は減りました。それが研究の結果です。

被験者の普段の食生活がどのようなものだったかはUPFが50%以上としか記載がないので詳しくはわからないのですが、少なくとも普段の食事よりもUPFの割合を増やしたにもかかわらず体重が増えなかったので、Chris van Tulleken教授が著書「Ultra-Processed People: Why Do We All Eat Stuff That Isn’t Food… and Why Can’t We Stop?」で主張している、加工が多いかどうかが重要であるという説は支持されません。

UPF群よりMPF群のほうが体重減少が大きかったとはいえどちらも減っている以上、長期的には減るだろうとしか言えません。さらにMPF群のほうがコンプライアンスが低かったので長期影響がMPFのほうが良いという主張にも説得力はないです。

栄養を考えたUPFだから体重が増えなかったという言い訳がなされていますが、そもそもUPFという概念は栄養だけでは説明できない悪影響があるという部分が中核です。栄養に関してなら脂肪・砂糖・塩の多い食品(HFSS)という分類が既にあります。結局UPFのほとんどは不完全な疫学研究の残余の交絡が生み出した幻なのではないかという、主流派の栄養学者がこれまで主張してきたことを裏付ける結果です。

予想と違う結果が得られた時にどう反応するかは研究者としての資質が最も明確になる瞬間のひとつです。少なくともUCLのプレスリリースからはChris van Tulleken教授はリアルワールドのデータよりも自説のほうが大事なように見えます。

さらにNature Medicine の論文のタイトルの「健康的食事ガイドラインに従ったfollowing healthy dietary guidelines」という文言には異議があります。被験者に提供された食事は、一日分の英国食事ガイドラインに従ったものの2倍です。その中から「自由にすきなだけ」食べることを「健康的食事ガイドラインに従った」とは言わないと思います。食事ガイドラインが1日2000kcalと言っているのに4000kcal提供することのどこが「ガイドライン通り」なのか。栄養関連の論文を読んでいてしばしば思うことなのですが、総摂取エネルギーへの関心がなさすぎるのです。

これはアメリカで現在これまでの食事ガイドラインが肥満の原因だという不当な批判を受けて破棄されようとしていることにも関連しますが、個別の栄養素や食品についての話題は多いのに全体をどうデザインするのかについてはあまり語られない。日本ではちょっと考えられないです。もちろん公式の、政府に任命された食事ガイドライン作成に関わる専門委員はきちんと議論しています。一般のニュースやいわゆる健康関連のインフルエンサーが好んで紹介するような研究に木を見て森を見ず、のようなものが多い印象があります。

研究内容がメディアによって正確に伝えられないという問題がしばしば指摘されますが、これは研究者がプレスリリースで研究の結果をバイアスをもって伝えている事例です。

この研究はこれまでの超加工食品関連の研究では最も信頼性が高いもので、その結果が「超加工食品」という分類の有用性を否定しているのでニュースバリューはあると思います。しかし報道はそうはなっていません。

英国ではこうした学者とメディアの共同作業によって「超加工食品」が消費者の懸念事項の上位になってしまっています。

Food prices and ultra-processed foods remain the top consumer concerns, FSA annual insights report reveals | Food Standards Agency

9 July 2025

FSAやSMCが事実を説明して不必要な不安を払拭しようと努力しているものの、先入観ができあがってしまうと冷静に事実を伝えるだけではなかなか納得してもらえないようです。「必要のない不安」は消費者にとって有害なだけなのですが。

日本ではそうならないように、全ての関係者によって消費者が適切な情報をもつことを確実にしておきたいところです。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

超加工食品の最新研究(その1)資料編 UPFとMPFの無作為化クロスオーバー試験の内容と報道

超加工食品の最新研究(その1)資料編 UPFとMPFの無作為化クロスオーバー試験の内容と報道  プベルル酸の毒性について

プベルル酸の毒性について 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。