食情報、栄養疫学で読み解く!

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

児林 聡美

児林 聡美記録的な暑さが続いていますね。

耐え難い暑さではありますが、冷たいビールのおいしい時期でもあるのかなと思います。

スーパーのお酒コーナーではどんな飲料が置いてあるのかな、とじっくり見てみました。

すると、機能性成分を含んでいて「内臓脂肪を減らす」と記載があるアルコール0%の飲料や、糖質オフのお酒など、様々な種類のビール風の飲料が並んでいました。

そして「プリン体オフ」のお酒もあったんですよね。

プリン体オフで期待されている健康効果として、想定されているのは「痛風」でしょうか。

実は、ビールの摂取またはビールに含まれるプリン体の摂取だけを抑えても痛風の予防や改善に十分とはいえません。

その他の生活習慣も見直す必要があるのです。

今回は、痛風とビールの関係、そして、痛風のときにとるべき食習慣を解説しておきたいと思います。

血液中には尿酸という物質が存在しています。

健康な人でも、尿酸は血液中に含まれています。

けれども、その血液中の尿酸の量がかなり増えると、高尿酸血症と呼ばれる状態になります。

それをそのまま放置していると、結晶化したものが関節に沈着し、足の指の付け根やひざの関節が腫れて、指すような痛みが生じます。

これが痛風関節炎、いわゆる「痛風(発作)」と言われる状態です(文献1)。

尿酸のもとになるのは「プリン体」と呼ばれる物質です。

このプリン体、人の体の中では、遺伝子を作る化合物として働いています。

そのため、血液中だけではなく、人の細胞の核の中にも含まれているんですよね。

そして、遺伝子に使われているということは、人だけではなく、動物も植物も合わせたすべての生物で共通です。

食品はもともと、動物や植物といった生物のため、あらゆる食品にも含まれているわけです。

特に、肉や魚には比較的多く含まれています。

そして、プリン体の摂取が多い人ほど、痛風発作が再発するリスクが高まることが知られています(文献1)。

一方で、痛風発作に影響を与える要因は、プリン体などの尿酸のもとになる物質だけではありません。

アルコールは体の中でプリン体を作るのを促進し、同時に尿酸の排泄を阻害する、というダブルの効果で、血液中の尿酸の濃度を上げてしまいます(文献1)。

ビールだけではなく、日本酒でも、ワインや焼酎でも、プリン体を含む、含まないにかかわらず、アルコールが痛風発作のリスクを上げる大きな要因になっているのです。

そのために、ビールだけではない、アルコール飲料全般を適量にすることが、痛風の治療ガイドラインでは示されています。

さらに、プリン体を含むアルコール飲料であるビールは、製造の途中で酵母や麦芽由来のプリン体を含むため、アルコールもプリン体も含む食品です。

蒸留酒やワインなどに比べると、血清尿酸値の上昇に影響を与えることが示されています。

そして、プリン体カットのビールでは、尿酸値の上昇が比較的緩やかとの報告もあります(文献1)。

とはいえ、アルコールそのものが尿酸値上昇の原因になることから、ビール以外のお酒やプリン体オフのビールなら好きなだけ飲んでもよい、というわけではありません。

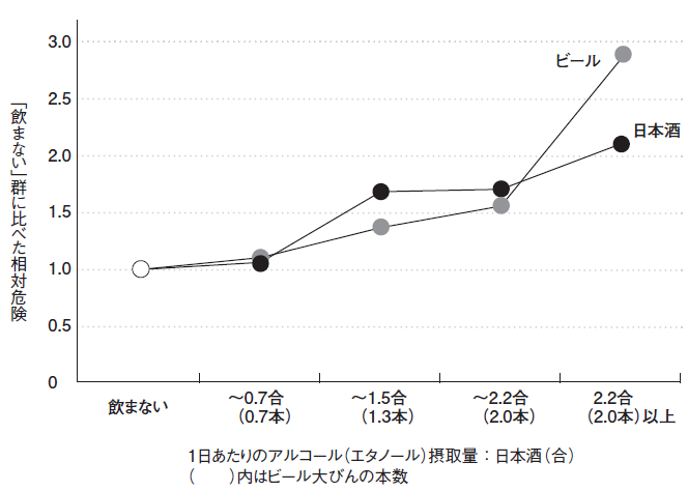

一方で、ビールと日本酒を多く飲む人たちは、高尿酸血症の発症率が高いことを示した研究結果があります(図1; 文献2、文献3の図を引用)。

やはり、アルコール全般の摂取に注意が必要です。

このような状況にもかかわらず、世間一般的には「痛風になったらビールを避けるべき」という誤った情報が浸透しているように思います。

痛風の原因はプリン体であり、それを含む食品のひとつであるビールですが、他のアルコール飲料よりはプリン体が多いことから「プリン体を多く含む食品、避けるべき食品、これさえ避ければ十分な食品」という勘違いをされてしまったのかもしれません。

本来ならばプリン体が多い食品としては、肉や魚などを挙げるべきところです。

それでも、情報が社会的に、まるで「一般情報」のように知られてしまうと、それを私たちは疑いもなく、調べもせずに信じてしまいがちで、気を付けたいですね。

痛風を予防する食事を考える場合、プリン体のことを考慮するなら、お酒を抑えるだけではなく、肉や魚などの食べすぎにも注意したいところです。

痛風治療ガイドラインの中では、食事に関しては、野菜や豆類、全粒穀物などを豊富に含む食事を積極的に摂り、肉類の摂取を控えるような食事が、血清尿酸値を低下させる食事である可能性を伝えています。

こういった食事は、痛風に限らず、様々な生活習慣病を予防できる食事としても考えられている食事です(文献4)。

ぜひ、プリン体ビールだけで健康に近づくとは考えず、日々の食事を全体的に見直すことを考えてみてください。

そんなに色々できない!という痛風患者さんは、ひとまず「飲酒を適量に」(患者さんであれば2日で1合程度)を最優先にしてはいかがでしょうか。

1. 日本痛風・尿酸核酸学会 ガイドライン策定委員会. 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン(第3版2022年追補). 2022

2. Nakamura et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2012; 22: 989-96.

3. 佐々木敏. 栄養データはこう読む! 女子栄養大学出版部. 2015. P.214

4. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2025年版. 2024.

※食情報や栄養疫学に関してヘルスM&Sのページで発信しています。信頼できる食情報を見分ける方法を説明したメールマガジンを発行しています。また、食事摂取基準の本文全文を読んで詳しく学びたい方向けに、オンライン講座も開講しています。ぜひご覧ください。

九州大学で農学修士、東京大学で公衆衛生学修士、保健学博士を取得。現在はヘルスM&S代表として食情報の取扱いアドバイスや栄養疫学研究の支援を行う.

カロリーゼロに替えただけでは意味がない?食事の複雑さ

カロリーゼロに替えただけでは意味がない?食事の複雑さ  「夏バテに豚肉」に根拠はなかった?定義を確認し見抜くワザ

「夏バテに豚肉」に根拠はなかった?定義を確認し見抜くワザ 栄養疫学って何?どんなことが分かるの?どうやって調べるの? 研究者が、この分野の現状、研究で得られた結果、そして研究の裏側などを、分かりやすくお伝えします