多幸之介先生の健康と食の講座

食や健康に関する間違った情報が氾濫し、食品の大量廃棄が行われ、無意味で高価な食品に満足する奇妙な消費社会。今、なすべきことは?

食や健康に関する間違った情報が氾濫し、食品の大量廃棄が行われ、無意味で高価な食品に満足する奇妙な消費社会。今、なすべきことは?

藤田保健衛生大学で臨床検査技師の養成教育に長年携わった後、健康食品管理士認定協会理事長に。鈴鹿医療科学大学教授も務める

長村 洋一

長村 洋一昨年3月に小林製薬の起こした紅麹事件は16名の死者(大阪府の報告)を出す健康食品史上においても極めて深刻な大事件となった。事件を起こした商品が国の機能性食品制度に準拠した商品であり、かつ小林製薬はこの制度で要求されている内容を少なくとも表面上は満たしていた。すなわち、単に会社の不正によって発生した事件でなく、制度上の欠陥によって起こった事件であるから国の対応は半端でなかった。この事件を受けて関係省庁は、それぞれの立場から機能性表示食品制度に介入を行い異例な速さで大きな変革がなされた。

速やかな健康被害情報提供の義務化とGMPの義務化(2年間の猶予期間付き)は昨年8月31日に出され、同時に届出マニュアルも出された。そしてこの一年間に行われた改革を纏め、本年4月1日からの運用を徹底させるために、主として事業者を対象に「機能性表示食品に関する説明会」が3月18,19日に開催され、その動画と資料がこの度公開された。

この資料には健康被害が発生した場合の具体的な対処方法、錠剤、カプセル型製品に対してのGMP(適正製造規範)の義務化、科学的根拠の質の向上、新規物質に関して専門家の意見を聴くなどを骨子とした安全性確保に向けて大きな改革が詳細に記載されており、消費者庁による解説もつけられている。

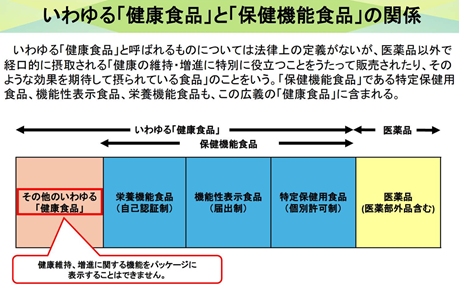

この説明会資料の冒頭に「いわゆる「健康食品」と「保健機能食品」の関係」という図のようなスライドが冒頭にある。

以前は保健機能食品(トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品)以外の健康食品を「いわゆる健康食品」と言っていたが、厚生労働省は保健機能食品も含めて「いわゆる健康食品」とする、とした。そのため国の制度下にある保健機能食品とそれ以外の健康食品を区別するのにこの図のように長々とした説明を必要とするようになった。

ところが前述のように、昨年の小林製薬の事件を受けて機能性表示食品制度に大きなメスが加えられ、トクホにも品質管理および健康被害発生時に関しては、同じような規制がかけられることになった。従って、保健機能食品のうちトクホと機能性表示食品に関しての安全性に関してはかなり厳しく担保されるようになったといえる。そして、この2種類の制度下にある健康機能の訴求している事項は消費者が手にしたいと願うものが多数販売されている。

健康食品における事件の歴史の中で、紅麹を除いてトクホ、機能性表示食品では重大な事故は発生していない。実際、昨年行われた機能性表示食品制度の検討会の際に改めて健康障害の有無に関して全社にアンケート調査を行っているが、特記すべき健康障害はなかった。

すなわち、トクホは発足後すでに30年、機能性表示食品も10年経過しているが小林製薬の紅麹関連製品を除いて大きな事件は発生していない。しかし、健康食品としての広いくくりで見ると、無承認医薬品を混入させ死者まで出している事件が発生しているが、それらはすべて保健機能食品でない健康食品である。すなわち、消費者が保健機能食品以外の健康食品を利用しなければ、おそらく今後は大きな事件は発生しない、と考えることができる。

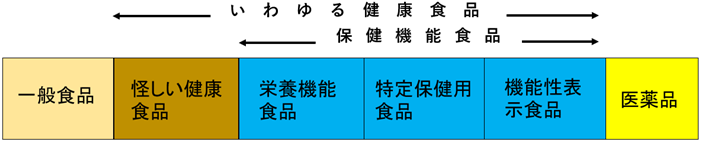

そこで私は、保健機能食品とそれ以外の健康食品を「怪しい健康食品」として図のようにして社会にこの名称を広めてはどうかと提案をしたい。保健機能食品を含めていわゆる健康食品、と定義する分類だと消費者は保健機能食品制度下にない健康食品の良し悪しを見分けることが非常に困難であるからである。

もちろん、保健機能食品ではないが、テレビショッピングなどで長年販売されていてそれなりの固定客があり事件も起こしていない健康食品の存在を私は認めないわけではない。

従って、消費者が誤った健康食品に手を出さないようにするため、真面目に営業しておられる企業は、若干お金と時間が必要となるが保健機能食品として届けを出して欲しい。そうすれば、我々は制度下にない健康食品を「怪しい健康食品」として消費者が購入しない世界を作ることができる。そして、保健機能食品制度はそれが有している目的である食生活、運動等を含めての生活習慣改善の一助として活用できる。

3月10日(東京)、19日(大阪)で消費者庁主菜の「健康食品に関する意見交換会」が対面とオンラインのハイブリッドで開催された。この際にFOOCOMの森田満樹氏が消費者庁のアンケート調査(2012年)のデータや、厚生労働省の国民健康・栄養調査結果(2019年)を示しながら、少しデータが古いが国民の約6割が何らかの健康食品を利用していると考えられる、と発言しておられた。私もこの数字は概ね当たっていると判断している。

この意見交換会において東京都から平成17年~令和6年までのおよそ20年にわたるかなり詳細な「健康食品との関連が疑われる健康被害事例の集計結果」が公表された。その報告データによれば健康被害事例のうち、基礎疾患のある方が60%近く、その基礎疾患のための治療薬を使用していた人が約77%と報告されていた。

大阪府が食中毒情報として昨年11月30日時点における紅麹による健康被害者の疫学調査の結果を公表しているが、この製品で健康被害を発症した方1,895人のうち1,264人と実に67%の方が何らかの基礎疾患を有する方であったと報告されている。

こうした事態を発生させるのは「健康食品は食品だから副作用の少ない薬」と一般消費者心理が大きく働いている、と私は今までの多くの市民公開講座などを通して確信している。

従って、消費者の健康訴求の手段として保健機能食品以外の国の制度下にない健康食品を用いることのない環境をつくることが重要と考える。すなわち「怪しい健康食品」に消費者が手を出さない社会の構築を望む次第である。

以上のように、保健機能食品制度を充実させて制度下にない健康食品を「怪しい健康食品」として排除してゆく環境を整えるにあたって、医療人は保健機能食品の現状を学ぶ必要がある。前述のように健康食品による健康被害者の6割以上が基礎疾患を有している現実はその利用にコメントを出してない医療人の責任でもある。

実際に国の制度下にある機能性表示食品は「おなかの調子を整える、コレステロールの気になる方、血圧の気になる方、血糖値の気になる方、中性脂肪の気になる方、骨の健康が気になる方、歯の健康が気になる方、肌の調子を良くする、膝関節の違和感、膝関節の運動性改善、目のピントを改善、目の黄斑機能アップ、目鼻の不快感改善、筋力低下が気になる方、排尿頻度が気になる女性の方、むくみの改善、体温維持、睡眠の改善、疲労感の改善、心身ストレスの改善、認知機能のアップ、尿酸値の改善、肝機能アップ、免疫機能アップ、血管機能の改善等々」の既に病気である人も欲しくなるような機能表示がなされ、大々的に宣伝されている。

トクホ、機能性表示食品は健康食品としてみたとき、46通知が出された頃のようないい加減な商品はない。こうした国の制度として動いている社会環境の中で「健康食品に手を出すのは愚かだ」ともはや消費者を抑えることはできない、と考えるべきである。むしろ利用する人たちに誤った使用をさせないようにする必要がある。

そのためには、医師・薬剤師を中心とした医療人は保健機能食品について学ぶことが必須事項となってきた。

そのため当協会:一般社団法人日本食品安全協会は医療人と一般の方の健康食品に対するリテラシーを高めるための教育システムを充実させている。是非ホームページを開いて研鑽を積んで頂きたい。

藤田保健衛生大学で臨床検査技師の養成教育に長年携わった後、健康食品管理士認定協会理事長に。鈴鹿医療科学大学教授も務める

保健機能食品制度の制度的欠陥が引き起こした紅麴事件

保健機能食品制度の制度的欠陥が引き起こした紅麴事件 食や健康に関する間違った情報が氾濫し、食品の大量廃棄が行われ、無意味で高価な食品に満足する奇妙な消費社会。今、なすべきことは?