野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子2025年11月にThe Lancetが発表した「超加工食品とヒト健康」というシリーズ、メインの3つのレビューについて、順番に論文1、論文2、論文3として紹介していきましょう。

Ultra-Processed Foods and Human Health

Published: November 18, 2025

論文1

超加工食品とヒト健康:主題と根拠

Ultra-processed foods and human health: the main thesis and the evidence

Carlos A Monteiro, Maria LC Louzada, Euridice Steele-Martinez, Geoffrey Cannon, Giovanna C Andrade, Phillip Baker, Maira Bes-Rastrollo, , ∙Marialaura Bonaccio,∙Ashley N Gearhardt, Neha Khandpur, ∙ Marit Kolby, ∙ Renata B Levy,∙ Priscila P Machado, ∙ Jean-Claude Moubarac, ∙ Leandro F M Rezende, ∙Juan A Rivera, ∙ Gyorgy Scrinis ∙ Bernard Srour, ∙ Boyd Swinburn, ∙Mathilde Touvier,

論文2

超加工食品の生産、マーケティング、摂取の増加を止める政策

Policies to halt and reverse the rise in ultra-processed food production, marketing, and consumption

Gyorgy Scrinis, Barry M Popkin, Camila Corvalan, Ana Clara Duran, Marion Nestle, Mark Lawrence , Phillip Baker, Carlos A Monteiro, Christopher Millett ∙ Jean-Claude Moubarac, Patricia Jaime, ∙ Neha Khandpur,

論文3

超加工食品への統一世界対応にむけて:商業的決定要因を理解し、企業パワーに対抗し公衆衛生対応を動員する

Towards unified global action on ultra-processed foods: understanding commercial determinants, countering corporate power, and mobilising a public health response

Phillip Baker, Scott Slater, Mariel White, Benjamin Wood, Alejandra Contreras, Camila Corvalán, Arun Gupta, Karen Hofman,∙ Petronell Kruger, Amos Laar, Mark Lawrence, ∙ Mikateko Mafuyeka,∙ Melissa Mialon, Carlos A Monteiro, ∙ Silver Nanema,∙ Sirinya Phulkerd,∙ Barry M Popkin,∙ Paulo Serodio, ∙ Katherine Shats,∙ Christoffer Van Tulleken,∙ Marion Nestle, Simón Barquera,.

著者名を省略しないで記載しましたが、太字にしたのがWHOの超加工食品ガイドライン開発グループのメンバーです。WHOガイドラインの内容が予想できると書いた理由です。

論文1がUPFとヒト健康の関連についてのレビューで、このシリーズのメインとなります。

論文2と3は1を受けての政策の提案になります。2はUPFの生産、マーケティング、摂取を減らすための政策、3はUPFを製造販売する企業への対策となっています。

これらの論文への専門家のコメントは、その1で紹介したSMC UKで紹介されているものなどをはじめ野良猫 食情報研究所のほうで紹介していきます。

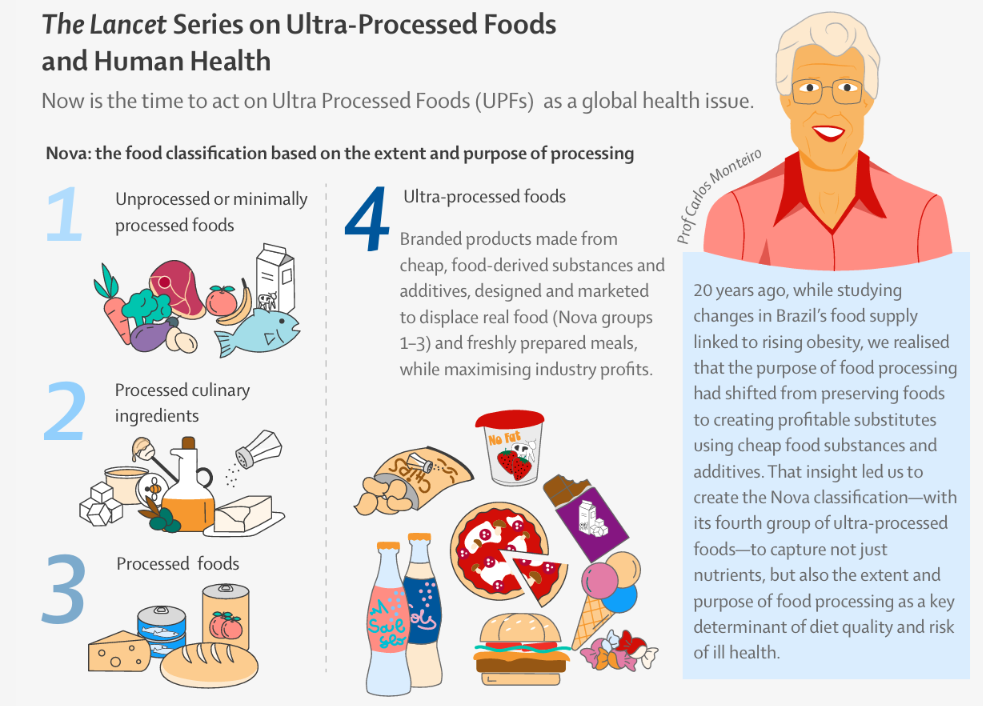

ここではインフォグラフィクスの内容についていくつかコメントしておきます。

このインフォグラフィクスは、一般の人にもわかりやすいように単純化されているため、シリーズの著者らの主張が論文より率直に表現されていますので是非見て下さい。

Lancet-Infographics-UPFs-def

そのうえで→以下が私のコメントです。

・Monteiro教授が主導、NOVAのポイントは栄養より加工の程度と目的である。

→まるで教祖のようです。NOVAが科学ではなく信仰であることを象徴する構図です。加工が「目的」によって影響が異なるという主張で表現されていますが、NOVA分類は物理化学的に測定不可能な「意図」を断定することから始まるのです。

・超加工食品は「真の食品real food」を置き換えるもの

→生鮮食品から調理した手作りの食品こそが本当の食品で、工業的プロセスを経たものはもはや真の食べ物ではなく栄養がない、という考え方は「自然志向」の人たちの間でよく聞くものです。化学の世界でそういう主張をする人はいませんが、栄養の世界はどうやら違うようです。

・UPFの販売が世界的に増加、低所得国ではまだ少ない

→UPFの販売が多ければ多いほど健康状態が悪いという説が正しいのなら、低所得国ほど健康状態が良いはずですが実際にはそうではないです。低所得国は栄養状態が悪く平均寿命も短いです。それが理想なのでしょうか?

・系統的レビューでは104研究中92がUPF食事パターンと慢性疾患のリスク増加の関連を示した

→関連しか示されておらず、因果関係はわからないということです。

・根拠の全体性

→ここが最も問題の多いところです。

まず「調理した料理の代わりにUPFを食べる」の前提条件ですが、図からわかるのは「果物・野菜・肉・魚・パン」などの代わりに「ハンバーガー、アイスクリーム、キャンディ」を食べることです。そんな食事を比べたら、栄養だけで後者の健康状態が悪くなるのは明白です。別にUPFの概念は必要ありません。そして「有害化合物」としてPFAS、DBP、BPA、BBP、DEHPとドクロマーク、「有害な可能性のある添加物」としてアスパルテーム、アセスルファムK、E250、 E、とあり、これらの摂取量が増加することが病気の原因であると主張します。PFASの食事からの主な暴露源はシーフードなのでUPFかどうかは関係なく、プラスチック容器包装から溶出する可能性のあるBPAやフタル酸エステル類が慢性疾患の原因になっているという根拠はありません。まして安全性が確認されてから使用されている食品添加物が食品そのものにふくまれる各種化合物より害が大きいことはあり得ません。E250の亜硝酸ナトリウムは加工食品由来の暴露量より野菜由来のほうが多いので、食品科学への理解がまるで素人レベルです。

結局残るのは「美味しくて食べやすく手ごろな値段で手に入るのでつい食べすぎてしまう」という問題だけです。つまり彼らが目指すのは「食べ物が美味しくなくて食べにくい」世界を作ることになるのですが、それは本当に公衆衛生の向上につながるのでしょうか?

・超加工は極めて儲かる

→農業でも飲食店でも、経済活動なので利益を得る必要があり、そのこと自体が悪いことではありません。利益が出なければ業としての持続可能性はありません。不当な暴利を貪っている、かどうかはケースバイケースで判断するしかないですが、少なくとも普通に市販されているパンやシリアルなどの日常的加工食品が不当に高いとは思いません。例えば小麦や牛乳やバターを買ってパンを作ったら、市販の袋入りのパンより高くつくと思います。手間を考えたら消費者は作るより買うほうがいいと判断して選んでいるのであり、企業の悪徳なマーケティングのせいで選ばされている、と断定するのは一面的過ぎる見方だと思います。

●政策提言

→そもそもの現状認識として、世界中で食品中に占めるUPFの割合が増加し続けていて減った国はないようなので、これらの提言に実際に有効だったという「科学的根拠」はありません。小麦やトウモロコシのような加工食品の原料になりがちな農産物の生産を減らすとかプラスチックを使わないといった提案は著者らの勝手な思想でしかないと思われます。

このインフォグラフィクスについては、他にもそれぞれの分野から、いろいろ言いたいところが見つかると思います。

Lancetがこんな思い付きのような提案を大々的に推進するという現実こそが「公衆衛生上の脅威」だと思います。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

Lancet「超加工食品シリーズ」の問題点(その1) 科学とは程遠いプレスリリース

Lancet「超加工食品シリーズ」の問題点(その1) 科学とは程遠いプレスリリース  Lancet「超加工食品シリーズ」の問題点(その3) 周辺情報と日本

Lancet「超加工食品シリーズ」の問題点(その3) 周辺情報と日本 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。