野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子アメリカで、アレルギーと離乳食に関するガイドラインの改定が食物アレルギーの減少につながったことが報告されました。

この、アレルギーを巡る近年の経緯は大変印象的で教訓に富むものなので、是非知っておいてほしいと思います。

米国小児科学会(AAP)の発行する雑誌Pediatricsに、2025年10月に以下の論文が掲載されました。

早期食品導入ガイドラインと食物アレルギーのパターン

Guidelines for Early Food Introduction and Patterns of Food Allergy | Pediatrics | American Academy of Pediatrics

Stanislaw J. Gabryszewski, et al., Pediatrics (2025) 156 (5): e2024070516

背景として、現代は主に先進国で子供の食物アレルギーが増加傾向にあるようだと言われていて、その予防のためにアレルギーの原因となりやすい食品を赤ちゃんに食べさせ始める時期を遅らせたり避けたりすることがかつては一般的でした。しかしアレルギーは増え続けました。この状況を一変させたのが2015年のLearning Early About Peanut Allergy(LEAP)試験で、ピーナッツアレルギーのリスクの高い子供たちにはピーナッツを避けるのではなく早期に導入することでアレルギーがむしろ抑制されることが臨床試験で確認されました。このLEAP試験の結果を受けて各国で臨床ガイドラインが改定されたわけですが、その後実際にアレルギー患者の統計がどうなったかを報告したのが今回の論文です。

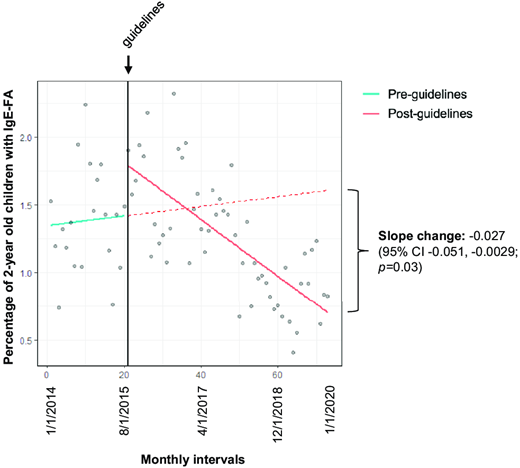

結論としては以下の図になります。

LEAP試験はピーナッツアレルギーに関する研究ですが、その後他の食物アレルギーに関しても同様の知見が得られ、ピーナッツに限らず食品の早期導入を推奨する方向に指導が変わっていきました。その結果、2015年を境に、IgEを介する食物アレルギーと診断される2歳児の割合が減少傾向に転じています。

この研究には歓迎できる傾向であるとするコメントがついています。

Encouraging Trends in Peanut Allergy Prevention: Real-World Impact of Prevention Guidelines | Pediatrics | American Academy of Pediatrics

子供の食物アレルギー予防対策については、避けることから積極的に導入することへと、まさにパラダイムシフトがおこったわけですが、このような逆方向への転換がスムーズにおこっているわけではないことが指摘されています。以下の調査では新しいガイドラインへの医師の遵守率は高くないことを明らかにしています。

小児科医のピーナッツアレルギー予防ガイドライン遵守:無作為化試験

Pediatric Clinician Adherence to Peanut Allergy Prevention Guidelines: A Randomized Trial | Pediatrics | American Academy of Pediatrics

Ruchi S. Gupta et al., Pediatrics (2025) 156 (5): e2025071233.

今まで避けるように指導してきたのに、急に早期から導入するように指導するのに抵抗があるのは当然だと思います。既にアレルギーを発症している場合には避ける必要があることも難しい部分です。しかし遵守率が低いということはさらに改善される余地があるということでもあります。

そして医師ですら抵抗があるアレルゲンの早期導入を、新米の保護者が実践するのはさらに難しいだろうことは容易に予想されます。もし祖父母の世代が、情報が更新されないままに離乳食はできるだけ遅くしたほうがいいといった「アドバイス」をするような環境ならなおさらです。育児に関する常識が変わったとき、既に育児を終えている人たちが情報を更新するのはかなり難しいです。でも「経験者」だから教えたい。ネットや書籍の昔の記事もそのままになっていたり、書かれた時期が不明だったりで、躓きの種は多いです。

私の経験では、30年ほど前の日本では、アレルゲンとなる可能性のある食品を食べさせるのはできるだけ遅くするようにという指導が普通に行われていました。私の知人は赤ちゃんのアトピー性皮膚炎が重症だったために、お母さんにも白身魚以外のたんぱく質は食べないように、そして母乳だけを与えるようにと医師からの指示があって大変苦労していました。

この「母乳でなければならない」、も「母親の食事制限」も、現在では根拠がないとして推奨されていません。根拠がないのにどうしてそういう指導が行われていたのかは、明確にはわかりませんがなんとなくそれが正しいとみんなが思っていた、からでしょうか?よくわからないけれど念のために避けておこう、というのは一見安全側に立った対策のように見えます。しかしそれが実際には食物アレルギーを増やすことになっていた可能性が高いです。

食に関しては膨大な情報が出回っていますが、しっかりした臨床試験による信頼できるデータがあることは実は極めて少ないです。WHOのガイドラインですら信頼性の低い観察研究だけを根拠にしているものが多々みられます。

しかし他人の食事に「助言」という介入をするのであれば、それには相応の根拠がなければならないはずです。食事が健康にとって重要だからこそ、食事助言は軽々しくするものではない。

離乳食への導入を遅らせたせいで食物アレルギーになった人もおそらくいるということを真摯に反省し重く受け止め、しっかりした科学的根拠に基いた助言のみをすべきだと思います。

なお念のために付け加えると、アメリカのRFK Jr.保健福祉長官主導によるMAHAにおいては、子供のアレルギーが増加していてその原因が予防接種や食品中の化学物質だと主張されていますが、それが全く事実や研究成果に基かないものであることはこの事例からも再確認されます。日本でもMAHAを称賛するような人たちが若干いるようですが、彼らの「助言」は聞かない方がいいでしょう。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

卵のフィプロニル汚染事件

卵のフィプロニル汚染事件  Lancet「超加工食品シリーズ」の問題点(その1) 科学とは程遠いプレスリリース

Lancet「超加工食品シリーズ」の問題点(その1) 科学とは程遠いプレスリリース 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。