野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子2025年7月16日にEFSAがフェンネルシードを含む調整品(ハーブティーなど)のエストラゴールの健康リスク評価案にパブリックコメントを募集するという発表をしました。

Have your say – estragole in fennel seed preparations | EFSA

リスク評価を最終化する前にパブリックコメントを募集する、というのは通常の手続きに従ったものではあります。意見は2025年9月17まで受け付けています。

これについて簡単に紹介し、ハーブティーの宣伝について注意喚起したいと思います。

フェンネルシードのハーブティーというのは食品添加物のような評価が必須のものではなく、このリスク評価はドイツの当局(連邦消費者保護食品安全局(BVL)と連邦リスク評価研究所(BfR))からの、乳幼児に対する安全上の懸念があるという報告によってEFSAに評価が依頼されたものです。その安全上の懸念とは、フェンネルティーに含まれるエストラゴールという天然物に遺伝毒性発がん性があることと、フェンネルを含むハーブティーが妊娠中の女性や乳幼児に推奨されている実態があるためです。

もともとEFSAが設立される以前のEUの食品に関する科学委員会(SCF)が2001年に、エストラゴールは遺伝毒性発がん性があるため、ばく露量を減らし使用を制限するよう示唆していました。EFSAは植物成分のハーブサプリメントなどの評価はずっと後回しにしてきているのですが、2009年の食品サプリメントに使われる植物成分の安全性評価のためのガイダンス文書で、ビターフェンネルのハーブティーについてはリスク管理の優先順位が高い、と指摘していました。

さらに欧州医薬品庁(EMA)が2023年にエストラゴールを含むハーブ医薬品製品について、1日1.0µg/kg体重のガイダンス値を超過するような摂取は11才までの子供には推奨しないという声明を発表しています。

HMPC Public Statement on the use of HMP containing estragole- draft Corr 1

エストラゴールはp-アリルアルコキシベンゼンと呼ばれる化合物群の一種で、このグループは体内で代謝されてDNAに付加体を作ることで遺伝毒性を発現します。植物中にはこのような化合物が多数発見されていて、メチルオイゲノールやサフロールなどが植物に含まれる有名な遺伝毒性発がん物質です。 動物実験や培養細胞での実験でDNAに付加体を作る活性と、動物での発がん性試験でのがんを作る活性にある程度関連があると考えられています。EFSAはエストラゴールそのものでの動物でのがん原性試験データはないものの、メチルオイゲノールでのラットの2年間発がん性試験の結果をp-アリルアルコキシベンゼン全体にあてはめると判断しています。ヒトとラットで代謝に幾分かの違いはあるものの、どちらも遺伝毒性発がん性でBMDL10は21.0 mg/kg 体重/日と評価しています。代謝に関する情報で重要なことは胎盤を通過すること、つまり妊娠中の場合胎児にも影響があると考えられることです。

エストラゴールを含む植物はフェンネルだけではないですが、フェンネルに含まれる量が比較的多く、ビターフェンネルやスイートフェンネルの乾燥シード(丸ごとおよび砕いたもの)の測定値は中央値で数百から1000mg/kg、最大値は15876mg/kgとなっています。

フェンネルのハーブティーではティーバッグで中央値1000 mg/kg程度、最大8825mg/kg、お茶にした場合は0.8 mg/kg程度となっています。もちろん製品によって相当差があります。

食品全体からのエストラゴール摂取量としては一般的な人ではそれほど多くはなく、数µg/kg 体重/日なのでBMDL10の21.0 mg(21000µg)/kg 体重/日に比べるとばく露マージン(MOE)は1万以上になります。ただフェンネルのハーブティーをよく飲む人では、特に体重の少ない乳幼児では、MOEは「懸念があるレベル」になってしまいます。

つまりフェンネルを含むハーブティーは薦められない、が結論です。

遺伝毒性発がん物質は、意図的に食品に添加されるような場合には、詳細評価をするまでもなく、使用すべきではない、というのが基本です。食品添加物やサプリメント成分のようなEUでの事前評価対象であれば認可されません。もともと食品中に天然に含まれるものについては排除が困難なこともあり評価が必要になるのですが、ハーブティーは微妙です。飲む人と飲まない人の摂取量が大きく異なるので、詳細に評価するまでもなく遺伝毒性発がん物質を含むハーブをわざわざお茶にして飲むのは一律にやめればいいと私は思うのですが、飲みたい人がいるのでしょう。

今回のEFSAの評価案を受けて、改めてお茶やコーヒーのカフェインが健康上心配だとか、母乳がよく出るスペシャルブレンドなどといった普通の食品への不安を煽ったり根拠のない健康効果を宣伝したりしてハーブティーを勧めるのは止めるべきであることを強調したいです。

この記事の最初のほうで過去の経緯を比較的詳しく書いたのは、フェンネル中の遺伝毒性発がん物質の問題はかなり以前からよく知られていたことを示すためで、それにも関わらず、日本語で「フェンネルティー」や「母乳用ハーブティー」のような単語で検索すると自称専門家の根拠薄弱な宣伝ばかりが目につき、リスクについての情報がほぼないことを確認してほしいからです。

食品添加物や残留農薬については嘘を含めて膨大なリスク情報が流されているのに、天然物については重要なリスク情報が全くと言っていいほど提供されていない。この非対称性が消費者の不利益につながる大きな問題なのです。

Foocomのコラムではこの問題への対応がテーマの一つです。

実はメチルオイゲノールとエストラゴールを多く含む食品はバジルも、なのですがそれはまた別の機会に。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

WHOの「健康税」推進(後) 砂糖入り飲料(SSB)がタバコとアルコールと「同じ」だという主張の次に来るもの

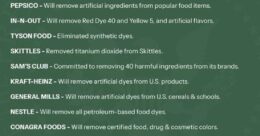

WHOの「健康税」推進(後) 砂糖入り飲料(SSB)がタバコとアルコールと「同じ」だという主張の次に来るもの  MAHA報告書その後(2)

MAHA報告書その後(2) 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。