野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子その1ではOECDの報告書に「日本の消費者は同等の他の国に比べて持続可能性クレームに関心が少ないようだ」と書かれている、と紹介しました。

実はOECDの報告書に日本の内閣府が行った世論調査が参考文献として引用されているのですが、この世論調査は以下のように報道されています。

環境配慮の農作物 内閣府世論調査で「高くても購入」が9割│

この見出しからは、先のOECDの報告書と全く違う印象を持ちます。

このニュースの見出しのもとになった報告は以下です

1ページ目-食料・農業・農村の役割に関する世論調査(令和5年9月調査) | 世論調査 | 内閣府

「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」(令和5年9月調査)概略版

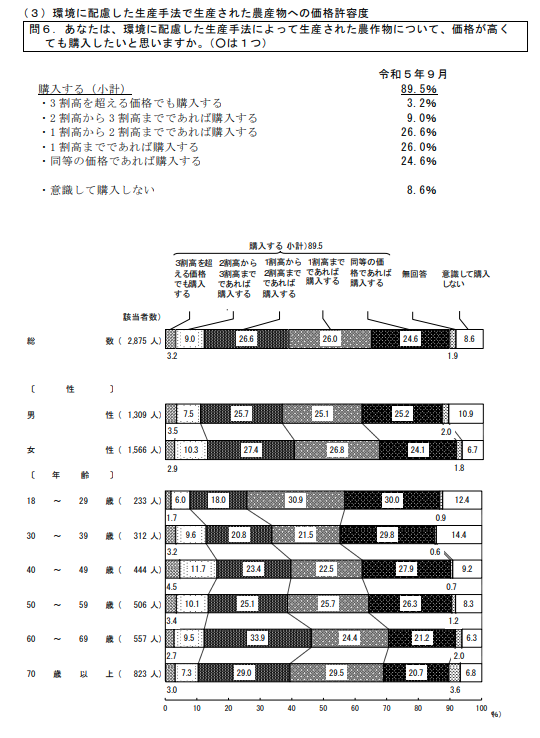

実際の質問は「あなたは、環境に配慮した生産手法によって生産された農作物について、価格が高くても購入したいと思いますか。」で、その回答は

・3 割高を超える価格でも購入する 3.2%

・2 割高から 3 割高までであれば購入する 9.0%

・1 割高から 2 割高までであれば購入する 26.6%

・1 割高までであれば購入する 26.0%

・同等の価格であれば購入する 24.6%

・意識して購入しない 8.6%

でした。

そしてこの結果をまとめて

「環境に配慮した生産手法によって生産された農産物について、価格が高くても購入したいと思うか聞いたところ、「購入する」とする者の割合が89.5%(「3割高を超える価格でも購入する」の割合3.2%と「2割高から3割高までであれば購入する」の割合9.0%と「1割高から2割高までであれば購入する」の割合26.6%と「1割高までであれば購入する」の割合26.0%と「同等の価格であれば購入する」の割合24.6%との合計)、「意識して購入しない」と答えた者の割合が8.6%となっている。」

(太字は筆者)と記載されています。

こういう集計と発表は適切だとは思いません。

「同等の価格であれば購入する」は「価格が高くても購入したい」ではないです。

そして海外の有機農産物でよく言われる価格差は3割程度です。

つまり「3 割高を超える価格でも購入する」は僅か 3.2%ですから、(オーガニックが環境に良いかどうかはともかくとして)「オーガニックを買いたいと考える人の割合が少ない」というOECDの報告とそれほど変わらない、になります。

「内閣府の世論調査」で、このようなおかしな集計が行われ、それをメディアが何の疑問も持たずに報道し実態とは異なる印象を与えて政策を間違った方向に誘導する、という状況は決して良いことではありません。食品関連で有機農業や和食の推進、食品添加物や残留農薬や遺伝子組換え作物への悪評、といったテーマでこの手の適切とは言い難いアンケート調査を見ることは珍しくはないのですが、厳しく批判されるべきだと思います。

この日本の調査結果のOECD報告書の囲み記事での紹介のされかたにも問題があります。

OECD報告書の日本に関する囲み記事の一つが、「日本では食品に温室効果ガス削減ラベルがつけられることになって徐々に周知が進んでいる」というものでした。他の環境や持続可能性クレームに比べると内容が具体的で明確です。少なくともラベルとしての評価は高いようです。

ただ私は店頭で見たことがないので、農林水産省の発表を確認してみたところ以下にラベルのついた農産物の販売実績が掲載されていました。

見つけて!農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」 ~温室効果ガス削減への貢献と生物多様性保全への配慮~:農林水産省

期間限定で実施し既に終わっているものも含まれるため、一般に浸透しているとはとても言えないと思います。そして削減量の評価方法がやはり簡単には理解できず、これで消費者へのアピールになるかどうかは微妙なところでしょう。

そして問題なのは次です。

OECD報告書の記事には「2023年に日本政府の行った世論調査では、環境に優しい方法で栽培された農産物を購入したいと回答した人は約80%」「そのような製品を購入したいと思わない人のうち約60%はどの製品が環境に優しいかわからないから」なので、温室効果ガス削減ラベルは役に立つ、として「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」(令和5年9月調査)が参照されていました。

OECD報告書だけを読むと「環境に優しい方法で栽培された農産物を購入したいと思わない人は20%しかいなくてそのうち60%(つまり全体の12%)の人にしか役に立つ可能性がない」ように読めるのですが調査内容は違います。

「あなたは、環境に配慮した生産手法によって生産された農作物を実際に購入したことがありますか。」の問いに「購入したことがあり、今後も購入したい37.0%」「購入したことはないが、今後は購入したい43.7%」を合わせて約80%、さらに「購入したことはないが、今後は購入したい43.7%」と「購入したことはあるが、今後は購入しない4.6%」「購入したことはなく、今後も購入しない12.0%」を合わせた約60%の人に「購入したことがない、または、今後購入しない理由は何ですか。」と尋ねた結果が「60%はどの製品が環境に優しいかわからないから」でした。つまり全体の36%の人に役に立つ可能性があると主張したかったのでしょう。

何故こんなことを気にするのかというと、OECDの報告書のタイトルページの謝辞に日本の農林水産省に助言をうけたと書いてあるからです。国際的に権威あるとされる文書のなかの日本に関する記述が不正確な例はしばしばあるのですが、国のお墨付きがあると記述されているものについては可能な限り正確であるべきだと思います。

さて、二つの報告書から、日本の消費者についての理解は進むでしょうか?適切な政策のための基本になるでしょうか?

私は国内外両方で、たとえ公式文書であっても、消費者調査報告を読むのは難しいと感じました。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

消費者意識調査報告書を読む 【その1 OECD報告書】

消費者意識調査報告書を読む 【その1 OECD報告書】  カドミウムに関する話題(前)台湾への輸出食品で基準違反相次ぐ

カドミウムに関する話題(前)台湾への輸出食品で基準違反相次ぐ 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。