野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子2025年1月16日に米国FDAがFOP(front-of-package)栄養表示についての提案を行い、2025年5月16日までパブリックコメントを受付中です。

Federal Register :: Food Labeling: Front-of-Package Nutrition Information

コメント受付期間のちょうど半分程度の3月17日時点で181件のコメントがついています。

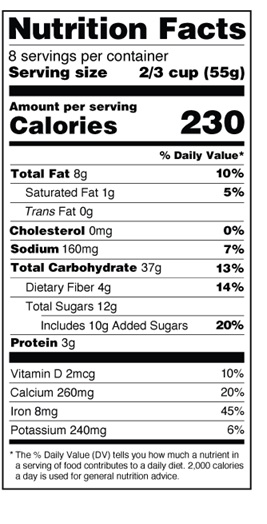

加工食品には包装の側面や裏側に栄養成分表示があります。表示すべき内容は決まっていて、アメリカでは以下のようなものになります。結構な量の情報が提供されています。

ただし、食品を購入する際に、一つ一つ丁寧にこのような情報を確認しているかというとかなり疑問で、さらに似たような製品のどちらを選ぶか迷ったときに店頭で比較するのはもっと難しいだろうことは想像に難くありません。

そこでもっとわかりやすく、製品を手に取ってひっくり返すことなく一瞥するだけで製品間の比較ができるような表示として考案されてきたのがFOPです。

公衆衛生当局が特に重要と考えている栄養素に特化して、例えば店頭に並ぶ複数ブランドのヨーグルトのうちどれかを選ぶときに参考にするための情報として、これは脂肪が少ない、これは砂糖が少ない、といったことをマークや色、高い低いなどで表現します。

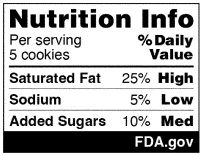

いろいろな方法が考案されてきたのですが、今回FDAが提案したのは以下のようなものです。

色は使わず白黒で、対象となる栄養成分は一般的に制限したほうが望ましい飽和脂肪とナトリウムと添加された糖について、「高High」「中Med」「低Low」で表現しています。定義は、一回提供分あたりで摂取する量が、一日の摂取目安量Daily Value (DV)の20%以上なら高、6-19%なら中、5%未満なら低、です。

このFDAの提案は、栄養成分表示を補完するものとも言えます。カロリーは栄養成分表示の改定時に大きく表示するようにしたのでFOPには含まれていません。

一方欧州では先行して議論が進んでいたのに現在頓挫しているようです。

欧州ではもともと2020年に採択された「農場から食卓まで」戦略の一環として、欧州全域で統一したFOP栄養表示を採用する方針でした。

Proposal revision Regulation of FIC – European Commission

そしてその最有力候補とみなされていたのはフランスなどが既に採用していたニュートリスコアNutri-Scoreというシステムです。

それを欧州委員会が規制として提案するのに失敗したと、各メディアが報道しています。

Ten years of Nutri-Score front-of-pack nutrition labelling in Europe | Nature Food

フランスで開発され2017年に採用されて以降、ベルギー、スイス、ドイツ、スペイン、オランダ、ルクセンブルグが推奨している図のようなカラーの、5段階の格付けのようなものです

https://www.santepubliquefrance.fr/en/nutri-score

これはその食品に含まれる各種栄養素を特定の計算方法で計算してスコアを出し、その数値をもとに最も好ましい食品(A)から最も好ましくない食品(E)に分類して表示するものです。

点数をつけるには100gあるいは100mLあたりの推奨する栄養素あるいは食品(食物繊維、タンパク質、果物、野菜、豆)、制限すべき栄養素あるいは食品(エネルギー、飽和脂肪、砂糖、塩、非栄養甘味料)を考慮します。

ここで制限すべき栄養素にどうして非栄養甘味料が含まれるのか、について少し疑問に思うところです。実はこの甘味料の項目は、最初のバージョンのニュートリスコアには含まれていませんでした。ニュートリスコアの計算方法では、カロリーが少ないと評価が高くなるので、炭酸飲料などに砂糖の代わりに甘味料を使うと評価が上がります。それが気に入らないので甘味料を使ったらスコアが下がるように計算アルゴリズムを改定したのです。

これだけではなく、精製した食品は精製していない食品より評価が低くなるように、すぐ食べられる食品は評価が低くなるように、といった、栄養成分含量とは直接関係のないことを理由に食品の好ましさのランキングを変える改定が2022年から2023年にかけて行われました。ニュートリスコアを採用している国々の専門家からなるニュートリスコア欧州科学委員会が「最新の科学的根拠をもとにニュートリスコアの根拠となる栄養プロファイリングシステムを更新した」と主張されています。しかし結果的には純粋な栄養表示とは言えないものに変質してしまっていると思います。

例えば、飲料についての改定の説明が以下です。

Addendum-Chapter-4-scientific-report-update-beverages.pdf

・飲み物についてはAに分類できるのは水だけ

・全乳はCで脱脂するとBに分類できる

・非栄養甘味料を使った場合はC以下にする。そのため砂糖を含む低糖飲料(カロリーはある)よりも甘味料を使ったゼロカロリー飲料のほうがランクが下になる。なお糖アルコール類は非栄養甘味料とはみなされないので使ってもランクは下がらない。

油脂についてはオリーブ油と菜種油がB、ひまわり油が次のランクでC、コーン油、ピーナッツ油、大豆油はD、ココナツオイルとバターは最低ランクになっています。菜種油とコーン油にそこまで大きな差があるのか、ココナツオイルとバターが同じでいいのか、等このランキングが本当に科学的にしっかりした根拠があるかは疑問です。

つまりフランスの研究者がメインの「専門家委員会」が考える「望ましい」食品のランクが上になるように点数配分を恣意的に調整しているようにしか見えないわけです。冷凍食品やすぐ食べられる食品が、そうでない同じ栄養の食品と比べて「栄養上の」差があるわけではなく、委員会が「加工食品はわるい」と考えていることを反映しているのです。

こうした変更の結果、それまでニュートリスコアを表示していた大手乳製品メーカーであるダノンが2024年9月に、ニュートリスコアの表示を止めることを決めたと報道されています。牛乳や乳製品(ヨーグルト)のカテゴリーが食品から飲料に変更されたために、これまで栄養がある食品としてのアピールになっていたAやBのニュートリスコアが、消費者には推奨できないC以下のものになってしまうのです。乳製品全体が全般的に格下げとなったためにダノンだけではなく乳業業界全体から反発されています。

そしてそのことに対するニュートリスコアの開発者であるフランス栄養健康計画のSerge Hercberg会長のコメントは「ダノンの決定は、いままでニュートリスコアを推進することで良いイメージを得ようとしてきたが、真の目的は消費者の健康ではなく商業的・マーケティング上の関心であったことを示す」とかなり敵対的なもので、乳製品摂取が健康に果たしてきた役割を認めてほしいという業界の意見を聞く気は全くないようです。

Danone removes NutriScore from products

高ランクの時には推進し、低ランクになったとたん止めるというダノンの方針変更は、傍から見るとあまり好印象を持たれないだろうことは確かです。しかし牛乳・乳製品は健康的食生活の一部として重要なものであることも事実なので、企業が主張することだから聞く必要がないと完全否定するのも公正だとは思いません。

牛乳に関しては、日本では学校給食の牛乳は低脂肪乳ではなくて全乳が提供されています。アメリカのように「栄養学者の推奨によって」低脂肪乳に変え、その結果子供たちが飲まなくなったのでチョコレート味をつける、などということになっていないのは良いことと思います。ニュートリスコアを必須にしたら給食の牛乳を低脂肪乳にしなければならない、などということになるならそんなシステムはいらないと言われても当然だと思います。

ニュートリスコアに対しては、もともとイタリアなどは反対していました。

理由はチーズや生ハムのようなイタリア伝統の食品が塩や脂肪含量のために推奨されない食品というラベルになってしまうことなどですが、そもそも100mLあたりや100gあたりで評価するというシステムでは実際に食べる量がどのくらいなのかは考慮されていません。

全ての人にとってカロリーが低いものが健康に良いというのも乱暴で、栄養ニーズは人によって違うでしょう。AからEにランキングされた食品のうち、Aだけを食べていれば健康になる、というようなものでもないです。

最大の問題はアルゴリズムの変更のようなことが消費者にはわからないまま一部の研究者グループによって恣意的に行われることです。ニュートリスコア以外にも食品の栄養をプロファイリングしてスコアをつけるシステムがいくつか提唱されていますが、その点数をつける計算方法に研究者の価値観や先入観が紛れ込んでいるケースがよくあります。

栄養の分野では加工や食品添加物をマイナス要素とみなす場合が多い一方で、天然汚染物質であるメチル水銀や鉛やヒ素やカドミウムの有害影響を考慮することはほとんどなされません。科学的に立証されていないポリフェノールやフラボノイド類を(もしかすると有害影響があるかもしれないのに)健康によいとポジティブポイントにしたりすることもあるようです。いずれにせよ計算方法が複雑になればなるほど、精査は難しくなります。

実際にどういう経緯があったのかはわかりませんが、そうしたごたごたを経て欧州ではニュートリスコアの欧州全体での採用には合意できなかったことになります。

次に控えているのはWHOによるFOPに関する政策助言の公表ですが、2024年11月のイベントでの案では砂糖・塩・飽和およびトランス脂肪に加えて超加工食品を避けることを推奨するようです。

Beyond food safety: effective labelling for healthier food in context of Codex guidance – 29.11.2024

ただし「超加工食品」は定義が定まっていないという問題があるので、どういう形で提案するのかはわかりません。WHOのガイドラインは欧州委員会の規制とは違って実行可能性など関係なく無責任に言うだけなので、より過激な提案になる可能性もあります。

一方でアメリカがWHOから撤退したこと、WHOの栄養食品安全部長が2025年1月からLuz Maria De-Regil博士に交代したことによる影響があるかもしれません。

ここで改めて最初に戻ってFDAの提案したFOPを眺めてみると、シンプルに事実だけを記載したものになっていることがわかります。

いろいろ検討したうえでこうなったのだろうと考えると見え方が変わってきませんか?

なおFOPの一日の摂取目安量のもととなるアメリカの次期食事ガイドラインについてはBrooke Rollins農務長官とRobert F. Kennedy, Jr.HHS長官が見直し中であると発表しています。

USDA, HHS Share Update on Dietary Guidelines for Americans Process | Home

こちらもまた不透明な部分が多いですが、どうなるか注視していきたいと思います。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

PFOAの「発がん性」とは

PFOAの「発がん性」とは  消費者意識調査報告書を読む 【その1 OECD報告書】

消費者意識調査報告書を読む 【その1 OECD報告書】 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。