野良猫通信

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

畝山 智香子

畝山 智香子特定の食品がブームになって急に需要が増えるという現象は、短期的なものから長期的なものまで、世界中でよく見られます。日本ではしばらく前にテレビ番組で健康に良いと放送された食品が、次の日にはスーパーの棚から無くなってしまうほど売れると言われていたことがあります。別の食品が取り上げられればそちらに移るという比較的短期的なものでしたが、今回とりあげるブルーベリーはもう少し長期的なブームになっています。

野菜や果物をできるだけ多く食べましょう、という助言はここ数十年世界中の保健機関が一貫して言い続けてきたことです。これは特定の野菜や果物のことではないのですが、一部の研究者が特にベリー類を薦めていました。国内で生産できて皮を剥いたりせず比較的簡単に丸ごと食べることができ、冷凍保存可能で、色の濃いものは健康にポジティブな影響があると報告されがちなアントシアニン含量が多い、などが理由で欧米人のお気に入りのようです。

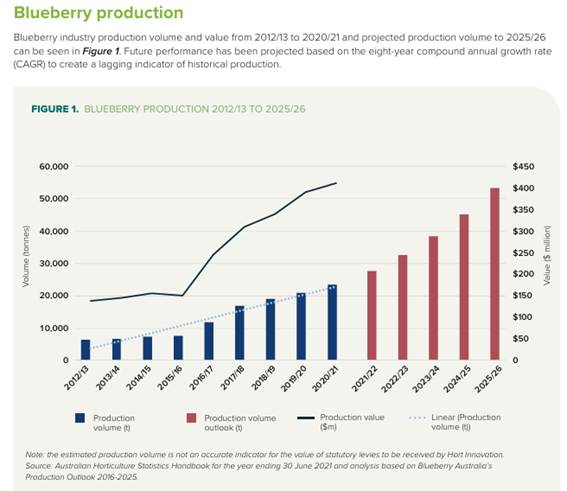

オーストラリアではその土地や気候との相性もありブルーベリーの栽培が近年特に増加していたそうです。(下図 オーストラリアのブルーベリー生産)

hort-innovation-aip-2022-23-blueberry.pdf

そしてブルーベリーの生産と消費が増えた結果、思わぬところに影響がありました。

一つは農薬の使用基準改定です。

APVMA(オーストラリア農業・動物医薬品局)が、ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリーへのジメトエートを含む製品の使用停止を提案したのです。

Proposed suspension of specific dimethoate products | Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority

5 August 2025

これらベリー類の摂取量が増加したため、指示通りに使った場合の最大残留量と許容されるばく露量の間に十分な安全性マージンがとれなくなったため、とのことです。報道によるとこれらベリー類の消費量は新しいデータでは以前の285-962%増だそうです。さすがに1桁違うとリスク評価の見直しはせざるを得ないでしょう。

農薬の最大残留濃度(MRL)は、新しい科学的知見が入手できるようになったり使用方法が変わったり、国際整合性の観点などからしばしば見直されていますが、国民の食べる量が増えたから、という理由は比較的珍しいかもしれません。農薬については常に監視と見直しが行われていることを改めて認識させます。

もう一つはいろいろな人たちがブルーベリーに関心をもち、メディアも興味をひく話題としてとりあげがちになるため、信頼性の低い情報でも大きく報道されることです。

9月にはオーストラリアのニューサウスウェールズ州(NSW)のスーパーマーケットで販売されているブルーベリーから禁止農薬が検出された、という報道がありました。

Banned chemical found by scientist in fresh berries sold at NSW supermarkets – ABC News

7 Sep

海の軟体動物が専門の海洋学者であるSouthern Cross大学のKirsten Benkendorff教授による告発、という記事です。禁止農薬チオメトンが検出され、他にも複数農薬が検出されたとのことで、オーガニックブルーベリーからも検出されたと警告しています。

事業者側の検査では禁止農薬は検出されておらず、他の農薬も全て基準以内であると報告しているものの、記事全体としては急激に拡大するブルーベリー栽培で誰かが農薬の不適切使用のようなよからぬことをしているのではないかと疑わせるような論調です。

この報道から約1か月後、NSW食品局から、報道された疑惑の調査結果について以下のような発表がありました。

ベリーの検査データの合同レビューは農薬の誤用の根拠はないことを示す

Joint review of berry testing data shows no evidence of pesticide misuse | NSW Food Authority

3 October 2025NSW食品局とNSW環境保護局(EPA)の合同レビューにより、NSW北部産ブルーベリーが安全でないという根拠はないことを確認した。

2024年の研究で、店舗で購入したブルーベリーからオーストラリアで使用登録されていない農薬チオメトンが検出されたと報告された。企業の検査を行っているFreshTestの同時期の検査ではどのベリーからもチオメトン存在の根拠はなかった。さらにその2024年の研究をレビューしたところ分析方法が生鮮果物用に認証されたものではなく結果は信頼できないことがわかった。

結局のところ、食品中の残留農薬の検査についてあまり経験のない学者による不適切な分析結果であろうということです。

ただしニュース記事中では認証検査機関による「正しい」検査結果である旨述べているので、教授の認識に問題があったのか、検査を受託した事業者の問題なのかはわかりません。「認証検査機関」と言っても何の検査について認証されているのかが明示されていないと適切な検査だったのかどうかはわかりません。例えば水の検査と食品の検査では、同じ農薬成分であっても同じ方法で分析することはできません。

いずれにせよ警鐘を鳴らす報道が出てからその検証までにはどうしても時間がかかり、訂正情報は最初の警告情報より読まれない可能性が高いので一般の消費者には不安や不信の印象が強く残ることになります。

マイナーな作物や注目度の低い食品事業のうちは何も言われなかったのに、メジャーになったらいろいろなことを指摘されるのはよくあることです。逆に言うとナショナルブランドはそのような逆風にも負けず生き残ってきた強者なのです。

オーストラリアのブルーベリー産業にとって農薬の使用制限や精査対象にされることは乗り越えるべき試練なのかもしれません。しかし根拠薄弱な報道によるいわれのない不信までもが必要な試練だとは思いません。警鐘を重視する報道姿勢はほんとうに現代の消費者のためになっているのか、考えてほしいと思います。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。

標準測定法がないのに「多い」と報道されるマイクロおよびナノプラスチック

標準測定法がないのに「多い」と報道されるマイクロおよびナノプラスチック  卵のフィプロニル汚染事件

卵のフィプロニル汚染事件 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。