新・斎藤くんの残留農薬分析

残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。

残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。

地方衛生研究所や生協などで40年近く残留農薬等食品分析に従事。広く食品の残留物質などに関心をもって生活している。

斎藤 勲

斎藤 勲畝山智香子さんが、6月20日のFOOCOM.net「野良猫通信・残留農薬よりも有害なデータの悪用―EWGのダーティ・ダズン」の記事で、環境NGO団体のEWG(Environmental Working Group)を批判しています。

ダーティ・ダズンはEWGが残留農薬に汚染されている食品をリストにしたもので、そのデータは米国農務省USDAが公表している農薬データ計画Pesticide Data Program (PDP)の残留農薬検査結果をもとに作成されたものです。

PDPは安全性を確認するために30年間にわたって行われてきましたが、この膨大な努力の結果を、個人や有機農業団体から支援を受けて活動するNGOのEWGが悪用してダーティ・ダズンリストを毎年公表して不安を煽る、結果として安全安心な(?)オーガニック商品を購入しようという活動を続けています。

EWGは寄付や助成金で年間28億円近くの資金を集め活動する結構大きな組織で、EWGの活動はそれなりの影響力があり、最近の米国の政治情勢の変化も加わり農薬は身体に悪いものだという風潮を助長した動きになっています。

畝山さんはダーティ・ダズンなど見せる価値もないと思っているのか、その内容を示していません。そこで今回は少しダーティ・ダズンなるリストと、これに対比したクリーン・フィフティーンなるリストを見ながら、このEWGの商売上手な取り組みを見ていきたいと思います。

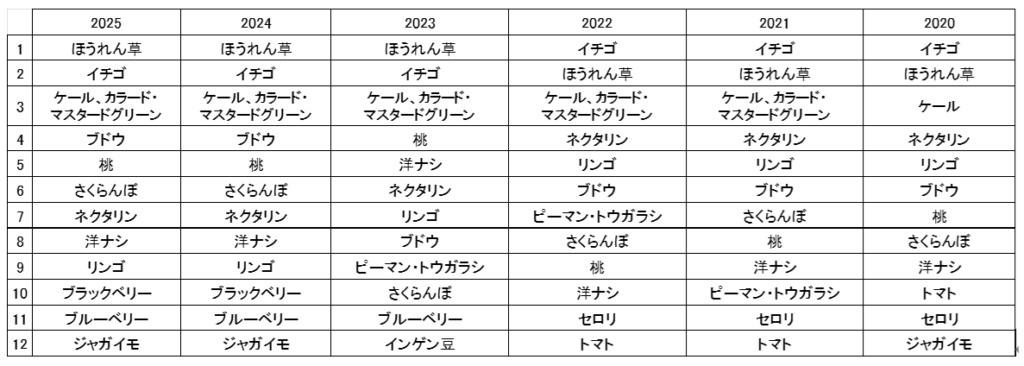

以下の表が最近6年間のダーティ・ダズンのリストです。

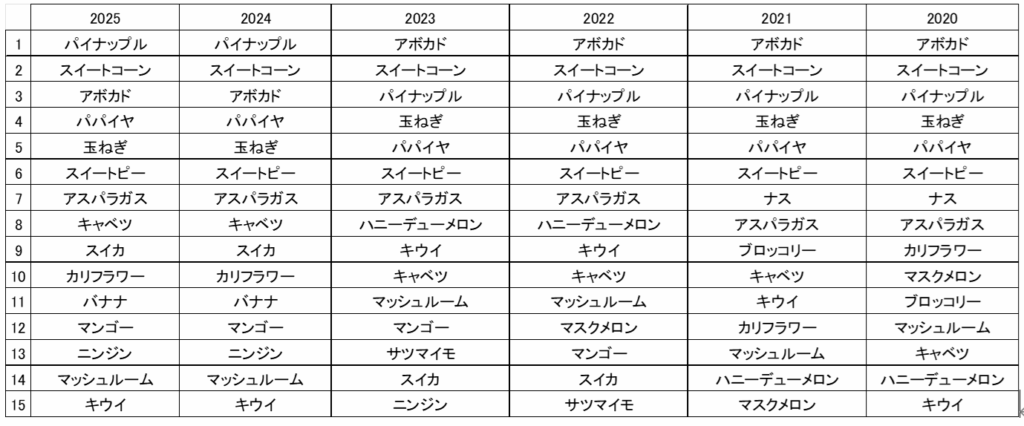

こちらの表が最近6年間のクリーン・フィフティーンのリストです。

●PDPのデータとは

まずは、この元となっている米国農務省の農薬データ計画Pesticide Data Program (PDP)の概要を紹介しましょう。毎年9つの州から計画に基づいて、乳幼児が摂取する食品も含め幅広い種類の国産および輸入食品1万件近いサンプル(1種類の食品当たり年間700サンプル程度検査。有機食品も1割弱含む)を集め残留農薬分析を行っています。分析方法は、いま世界で標準的残留農薬分析法となりつつあるQuEChERS法で行います。

実は、このQuEChERSは2003年USDAの研究者たちが発表した画期的な分析法なのです。本家本元がやっているのです。また食品の分析部位ですが、世界的に残留基準値の適否試験を行う場合、最近は全果で分析する食品が多くなってきていますがPDPのサンプリングでは柑橘類は皮をむいて、メロンやスイカは皮を取って分析するので、ダーティ食品からクリーン食品へとなります。

リンゴ・桃・西洋梨などはそのまま分析します。PDPは消費者の摂取状況に近い状態で分析する食品もあることは注意する必要があります。

毎年報告されるPDPの分析結果は、約99%はEPA(米国の基準はEPAが設定)の設定した残留基準Toleranceが十分守られており、普通に食べていても消費者の健康にリスクを及ぼさないレベルであり、安全であることを示していると述べています。

EWGは、このPDPの数年分のデータ(非有機食品47,500データ/2024年、一部FDAのデータも参照)を使って47種類の食品を対象として、彼らの評価基準での農薬汚染が高い上位十二食品がダーティ・ダズン、汚染が少ない下から15の食品がクリーン・フィフティーンとして発表しています。毎年発表されると多くのメディアに取り上げられ、健康的な食生活(?)のためダーティ・ダズン食品は有機食品に、不安の方はクリーン・フィフティーン食品をと薦めています。

EWGによると、ダーティ1位のホウレン草では、サンプルの4分の3から、ヨーロッパでは食用作物への使用が禁止(他国の規制をもってきて自国の不安をあおる)されており、神経毒性のある殺虫剤(神経伝達に作用して殺虫効果を示す農薬だから当然ですが選択毒性の評価がない)ペルメトリンに汚染されているということです。ある研究では、尿中にペルメトリン残留物が検出された子供は、検出されない子供に比べてADHDと診断される可能性が2倍高いことが示されていると書いています。また、1970年代に禁止されましたが土壌残留している塩素系農薬pp‘-DDTとその分解生成物pp’-DDEは、低濃度でも人体への毒性が強く、ホウレンソウから2015年は47%、2016年は39%検出された、としています。

こんなことを書かれると、小さいお子さんを持つ親御さんは普通のホウレン草を食べさせられなくなります。

イチゴについても、平均的なアメリカ人は年間約3.6kgの生イチゴを食べますが、同時にがんや生殖障害との関連が指摘されている化学物質や、欧州で禁止されている化学物質など、数十種類の農薬も摂取していますと言われると、ぎょっとする人が多いでしょう。

USDAで「普通に食べていても消費者の健康にリスクを及ぼさないレベルであり、安全である」と報告したデータが、EWGの手にかかるとこのように変身するのです。消費者が普通目にするのはUSDAの地道なデータではなく、EWGのダーティ・ダズンなのです。

EWGの評価は、47人のクラスで悪い子、中間、良い子を相対評価しているだけなので上位と下位は毎年公表してもそれほど変わるわけがありませんし、毎年少しづつ努力していても残念ながら大筋で評価はいつまでたっても変わりません。悪い子の上位10人位は、毎年”お前は悪い悪い“言われると、ふてくされて何もしなくなるでしょう。

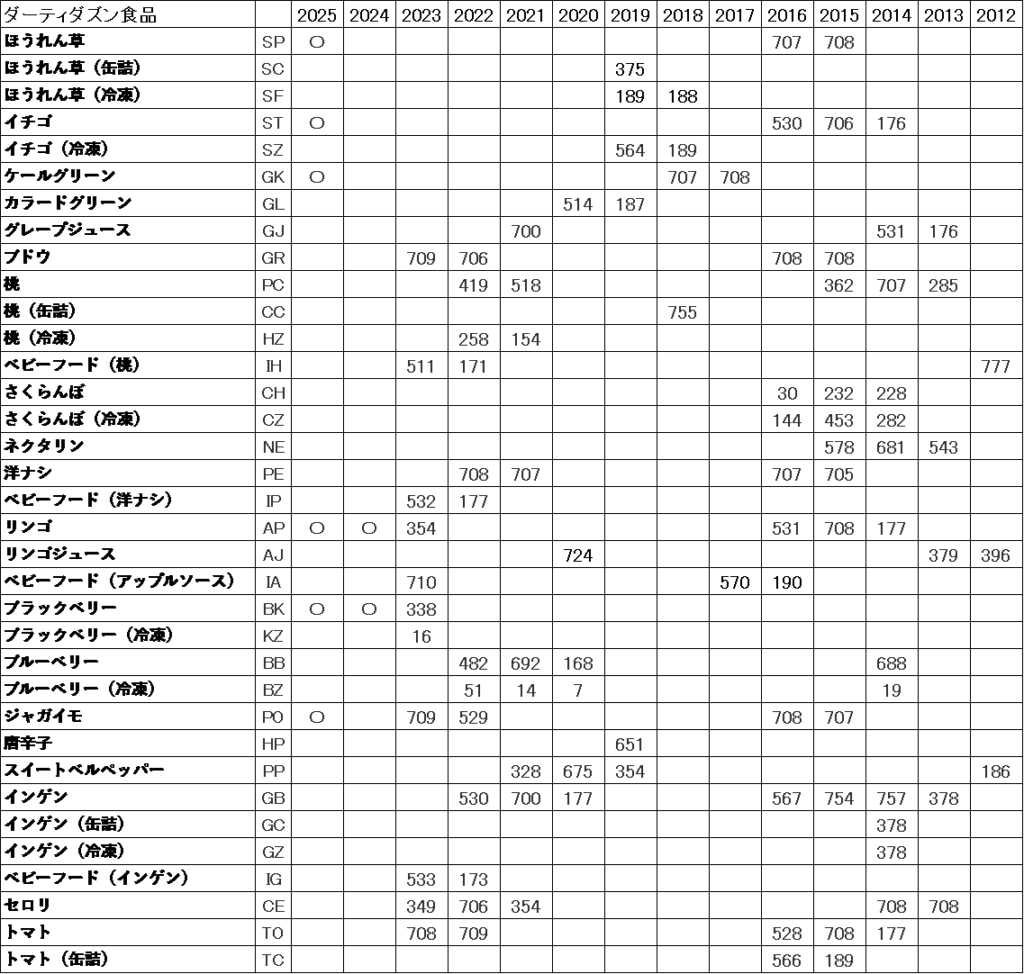

下の表は、ダーティ・ダズンに上がっている汚染食品のそれぞれの年のPDP分析対象食品リストです。見てわかるように対象食品が毎年分析されているわけではありません。

ダーティ・ダズンのトップ3はここ5年間分析対象ではありませんが、今年の計画ではローテーションで分析対象になっています。サクランボ、ネクタリンも最近は分析していませんので、汚染リストから逃れようがなく、それを毎年EWGはフレッシュデータとして宣伝するのはいかがなものでしょうか。

PDPのモニタリング調査の考え方は、米国の膨大な流通量の中で少ない検体数をチョコチョコ分析しても実態をつかめないので、1回あたり700サンプル位を定期的に分析して全体像をつかむやり方で実態把握を進めています。そのため毎年レポート(現在閲覧可能は2023年データまで)は出して、リスク評価を行いますが、そんなダーティだとかクリーンだとかレッテルは貼りません。

しかし、EWGはダーティ・ダズンの食品リストを出す前提として、たとえ従来の栽培であっても果物や野菜をたくさん食べることが重要であるとしていますが、家族が多く消費する果物や野菜についてできるだけ多くの農薬を避けたいと思う消費者が、オーガニックのものを購入するかどうかを判断するためのツールとして情報提供しているのだと述べています。

同時に公表しているクリーン・フィフティーンの食品は、従来栽培の安価な農産物を選ぶことも可能ですと、消費者に無理強いはしていないことを言葉巧みに説明しています。

しかし、そう言いつつも農薬は微量でもいろいろ健康影響問題があるとの報告もあり、残留基準値は安全基準ではありません的な説明をして、農薬が検出(濃度的な評価ではなく)されていることへの消費者への不安を駆り立て、特に小さな子供さんのいる家庭では深刻な影響を与える情報となっています。

畝山さんが言われるように、こうした情報提供は「残留農薬による無視できるほどの小さいリスクよりはるかに有害です。」という意見が納得できます。極端な論理を持ち込んで結論をゆがめていく手法の危うさを皆さんが知る機会をもっと広めていく必要性を痛感します。

地方衛生研究所や生協などで40年近く残留農薬等食品分析に従事。広く食品の残留物質などに関心をもって生活している。

セロリで残留基準値0.01ppmの農薬違反、回収命令になった理由

セロリで残留基準値0.01ppmの農薬違反、回収命令になった理由  今年も台湾で日本からのメロンが違反、どうしたものでしょう

今年も台湾で日本からのメロンが違反、どうしたものでしょう 残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。