新・斎藤くんの残留農薬分析

残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。

残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。

地方衛生研究所や生協などで40年近く残留農薬等食品分析に従事。広く食品の残留物質などに関心をもって生活している。

斎藤 勲

斎藤 勲60年前の昭和30年頃の殺虫剤DDTの残留基準を知りたくて、食品衛生協会が発行している古い「食品衛生研究」を調べることにした。当時の行政の動きなどを調べるにはこの本が一番よいが、古いものを持っているところが段々減ってきている。当時はB5版の本で、製本が硬くて紙も変色しており、コピーをとりづらい場合が多いと思う。リンゴのDDT以外の部分もついでに読んでみると、これが結構面白い。

まず、当時の広告だが「各地で好評‼ 日本政府特許品は日本人の誇り! 室内を塗って美しい装い手数を要せず常に害虫を殺し一回塗って長期効力有効の新しい殺虫法」と和服のパーマをしたご婦人がペンキを塗って、下にハエ、蚊、ゴキブリが倒れている、今なら室内環境汚染で怒られそうなすごい広告が掲載されている。

目的の記事は、昭和31年11月厚生省公衆衛生局長通達で、リンゴにpp’-DDTの許容量が7ppm、他に砒素(As2O3として)が3.5ppm、鉛7ppm,銅50ppmと出されたが、その文中に「具体的な許容量については、かねて検討中であったが、この際とりあえず左記の(1)に示す許容量によって処理されたい」とある。局長通達分文に「とりあえず」という言葉が使われているのが、当時の状況を表していて興味深い(現在はDDT;0.2ppm)。

当時は多量の農薬が使用され、その野菜により中毒などが発生する場合も発生しており、まずは目安をつける必要があり、米国のFederal Registerの残留基準値を参考にして設定している。当時の米国では果物類はBHCは5ppm(γ—BHCリンデンのみ使用は10ppm)、ディルドリンは0.1ppm、マラチオンは8ppm、パラチオン、メチルパラチオンは1ppmの残留許容量だった。

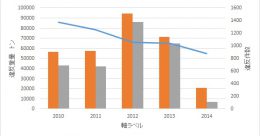

当時の農薬の国内販売数量を見てみると、ヒ酸鉛(葉巻虫、ヨトウガ等)、BHC(ウンカ等)、硫酸銅、DDTなどが使われていたが、昭和27年頃からパラチオン粉剤(ニカメイチュウ)や撒紛用水銀剤(イモチ)が急速に増加(パラチオン粉剤の場合昭和27年:398トン、昭和28年:7374トン、昭和29年:16321トン)した。

当時の農薬中毒については、同じ6巻に労働衛生学(農薬中毒)の慶応大医助教授(当時)上田喜一先生が書かれている。水田で多くの農家が、急性毒性が強いパラチオンを防護も不十分な状態(暑い中、上半身裸や付着した衣服を替えない等)で使用し、経皮吸収等が原因で中毒も多く発生した。昭和29のパラチオンの中毒統計では、自殺以外の死亡70名、中毒約2000名と労働衛生上も大きな問題となっていた。笑い話ではないが、当時はパラチオンやTEPP(もっと毒性が強く名張ぶどう酒事件で使用された)が虫に効くということでタムシや水虫(虫ではなく白癬菌!)に原液を塗って死亡した報告が年2~3例報告されていたという。

上田先生らは、3名の有志被験者の実験を行い、パラチオン1000倍撒布液40㏄を飲むと腹が鳴る、汗ばむ等の軽い有機リン中毒が現れ、血漿コリンエステラーゼ値(神経影響の指標である血球コリンエステラーゼよりも敏感で作業管理指標には適している)も1/3に低下したという。今では無理な実験である。

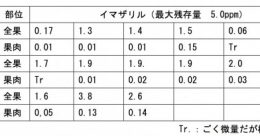

当時は、発がん物質以外は長期の動物を用いた毒性実験(多額の費用が掛かるため)データなどは少なく、シロネズミに対する経口急性中毒量LD50に1/1000の安全率を乗じて、長期連続摂取時の恕限量(人の健康に悪影響を与えない、許容される有害物質の最大量。当時は農薬に使われていた)とする対応もあったという。すごいというか何というか、大変な時代であったなあと感じる。上田先生は中毒の紹介文の最後に「栄養学的にはリンゴ、ミカンは皮ごと食べたほうがいいが、残留農薬量から言えば、一般に果肉ははるかに安全であるから、現代のような農薬時代には外側はむいて食べることを御すすめする」と書かれている。

最後に、食品衛生研究6巻昭和31年10月号の巻頭言「農薬禍を防ぐために」厚生省食品衛生課小谷新太郎課長の文中に、「農薬は食品衛生の新しい課題である。しかも重大な問題である。(略)強力な殺虫剤のパラチオン等の有機燐は猛毒であるが、これらはあまりにも広く使われるようになってきた。(略)市場に出ている野菜や果物にはどのような農薬が、どの程度ついているかを、調べてみることも必要である。(略)併し科学的の対策を立てるには、まだ研究や調査も不十分でデータが少ない。それだからといって、これをそのまま放つておくべきではない。そこで厚生省としても合成洗剤に優れた洗浄作用があることから、これの使用によって、この農薬を洗い流してしまうことをすすめることとしたわけである。(略)この合成洗剤の活用は、少なくとも農薬の広く使われだした今日、応急対策として必要なものと考えている。」

まるでどこかの国の現状を見ているような状況であったが、判断する科学的な情報が少ない中、少しでも現状改善をしたいという現場の気持ちは伝わってくる文章である。60年の月日は偉大である。

地方衛生研究所や生協などで40年近く残留農薬等食品分析に従事。広く食品の残留物質などに関心をもって生活している。

防カビ剤使用のオレンジは皮をむけば大丈夫?

防カビ剤使用のオレンジは皮をむけば大丈夫?  輸入モニタリング検査違反の食品が「市場で消費済み」の意味するところ

輸入モニタリング検査違反の食品が「市場で消費済み」の意味するところ 残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。